70多年前,蒋介石率残部退守台湾,在台北阳明山官邸留下“反攻大陆”的执念;70余载后,其曾孙蒋友青却拖着行李箱走进杭州未来科技城,注册公司、租下别墅作员工宿舍,一句“我要在杭州扎根”的短视频引爆全网关注。

家族政治符号与创业现实的碰撞,台湾社会标签与大陆机遇的交织,这位曾因叛逆登上新闻头条的蒋家第四代,为何选择告别台湾、回归祖辈故土?

1989年,蒋友青出生于加拿大温哥华,“蒋介石曾孙”的身份如无形枷锁,早早笼罩其人生。彼时台湾政治环境微妙,蒋家虽已远离权力中心,但“政治遗产”标签仍让后人处境尴尬。

7岁那年,他随父亲蒋孝勇首次回到浙江奉化。父亲指着蒋氏故居匾额说“这是我们的根”,但年幼的他尚未理解“根”的重量,便因安全考量被送往美国纽约读书。

异国他乡,“蒋家后代”身份未带来优待,反而招致异样眼光。缺乏家人陪伴的青春期,他成为老师眼中的“问题学生”。

2013年,24岁的他因不满美国学校对运动伤害的处理,在脸书发布含“炸弹”“屠杀”等字眼的言论,消息传回台湾后,被法院判处6个月有期徒刑,最终以罚金替代执行,成为蒋家首位涉刑后代。

2010年,他又因携带大麻被台湾媒体曝光,《苹果日报》以“扶不起的阿斗”形容他,与事业有成的哥哥蒋友柏、蒋友常形成鲜明对比。高中返回台湾后,狗仔镜头紧随,逃课、给校长写恐吓信等行为被无限放大,“蒋家学渣”标签愈加牢固。

在哥哥蒋友柏的设计公司工作时,他曾私下坦言:“有时候宁愿不姓蒋。”比起“蒋家后人”的光环,他更渴望成为能自由掌控人生的普通人。

直到迷上拳击,组建“北伐军团”四处参赛,拳台上的情绪控制让他第一次萌生“要自己掌舵人生”的念头,而这份觉醒,为他后来的大陆之行埋下伏笔。

就在所有人以为这个“叛逆的蒋家后人”会困在标签里时,一次时隔多年的寻根之旅,彻底改写了他的人生轨迹。

2024年8月15日,蒋友青随台湾网红“寒国人”再次回到奉化溪口。车子刚进镇,路边“蒋氏故居景区”的路牌、红墙黛瓦的老房子,还有街边摊飘来的千层饼香味,让他停下了脚步。

“这是蒋介石的曾孙,进自家祖宅还要买票?”同行博主半开玩笑的一句话,意外让工作人员注意到他。

当工作人员对照墙上蒋介石的老照片,发现他眉骨、鼻梁的弧度与老照片惊人相似时,立刻叫来景区负责人。

据奉化蒋氏故居景区工作人员回忆,确认身份后,景区不仅免了门票,负责人还特意邀请他与扮演蒋介石的演员合照。

也是这次寻根后,他公开表态:“赖清德只是省长,别真把自己当回事。”这番话传到台湾后,绿营支持者骂他“叛徒”,但更多台湾网友发来私信:“能多拍点大陆的视频吗?想去看看。”

寻根归来,蒋友青做出大胆决定:去大陆创业。

他最初列出奉化、上海、杭州三个备选城市,最终选定杭州,因其是名副其实的“数字经济试验田”。

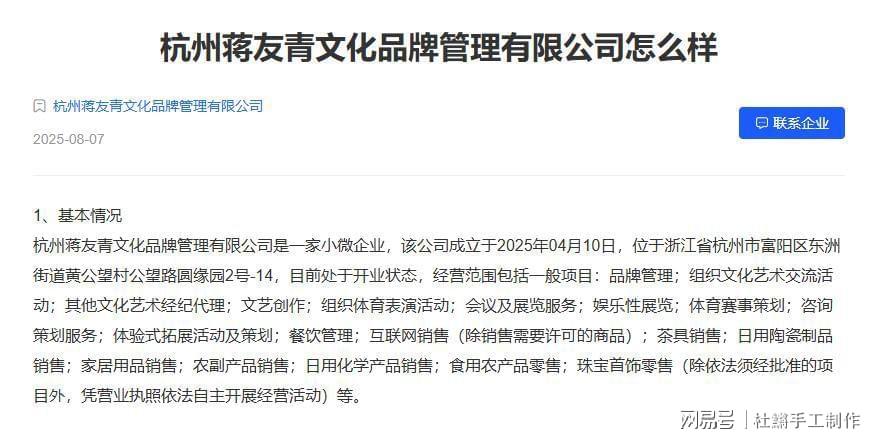

2025年4月10日,“杭州蒋友青文化品牌管理有限公司”在富阳区市场监督管理局完成注册,注册资本100万元,经营范围涵盖文化创意、两岸青年交流。

细心的人会发现,公司法定代表人写的是合伙人林佳燕,名称里也刻意淡化了“蒋家”色彩,他不想让创业变成“家族符号的炒作”。

公司地址选在未来科技城,离阿里巴巴总部直线距离仅3公里。每天上下班路过阿里云大厦时,他都会拍下视频,配文“和优秀的企业做邻居”。

创业初期,他仅招了5名员工。第一次开会时,他没提KPI,反而问:“两岸年轻人最想聊些什么?”

此外,员工住宿是他最先解决的问题。知道杭州房租高,他在余杭区闲林街道租了栋两层别墅,人均月租8000元,远超当地企业平均标准。

别墅刚租下时家具简陋,他还在视频里自嘲:“连电视机都用布盖着。”但员工们说:“老板宁愿自己住小公寓,也要让我们住得舒服。”

这种接地气的管理方式,让“暖心老板”的标签慢慢盖过了“蒋家曾孙”的符号。

从蒋介石退踞台湾时的政治执念,到蒋孝勇推动移灵大陆未果的遗憾,再到蒋友青在杭州租别墅、做访谈的创业生活,70多年的家族变迁,藏着一个简单的道理:政治藩篱能隔开地域,却隔不开血脉亲情与发展渴望。

蒋友青的选择,从来不是“对家族过往的否定”,而是“对自我价值的寻找”。他挣脱了“蒋家曾孙”的标签,却拾起了“认祖归宗”的初心。

如今,他的公司团队已扩展到28人,计划打造“两岸青年创业孵化基地”,帮助更多台湾青年来大陆实现梦想。

这一选择的背后,是大陆对台胞“同等待遇”的实践,是两岸民间交流的温度,更是“人心归向”的必然。

未来科技城的办公室里,蒋友青和员工们常讨论的,不再是“蒋家的过去”,而是“明天的节目选题”“下个月的创业补贴申请”。

窗外,阿里云大厦的玻璃幕墙映着西湖的山水,就像这个时代给出的答案:历史或许有争议,但当下的发展机遇、两岸青年的共同梦想,才是更值得追求的未来。

蒋友青的故事,不过是无数两岸交流故事里的一个缩影。当更多人像他一样,放下标签、拥抱机遇,两岸融合的道路,定会越走越宽。