在每一个中国人心中,月饼都是中秋团圆、温暖美好的象征,然而在2025年的中秋节前夕,一则关于广西合浦某月饼厂的恐怖传言却像病毒一样在社交媒体上爆炸式传播,瞬间直击公众心理防线将节日的喜悦击得粉碎,网友们纷纷留言惊呼:“还敢吃月饼吗?”、“这比恐怖片还刺激!”

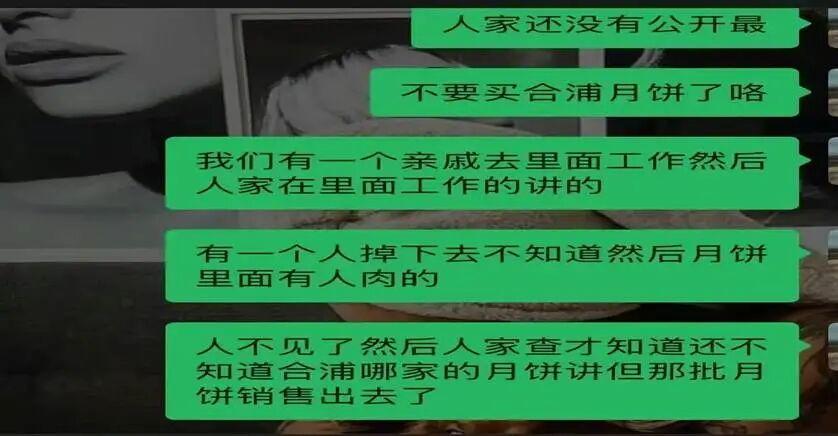

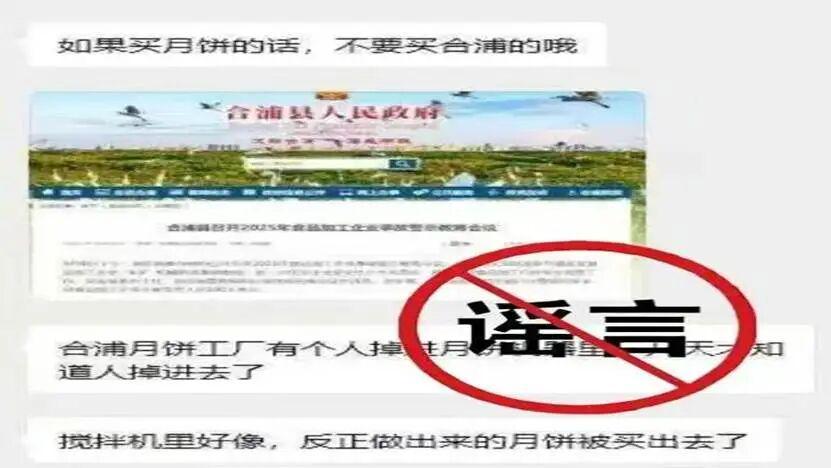

根据网络上最早流传的说法是广西合浦某月饼厂一名工人在生产线上发生意外被机器卷入后身亡,厂方没有及时发现而是继续生产,更离谱的是有人声称该厂生产的这些“问题月饼”已经被包装上市流通进入全国各地市场。

这则传言尽管内容极其匪夷所思可信度极低,但在公众对食品安全高度敏感的时代,它却迅速演变成一场覆盖全国的食品安全恐慌。

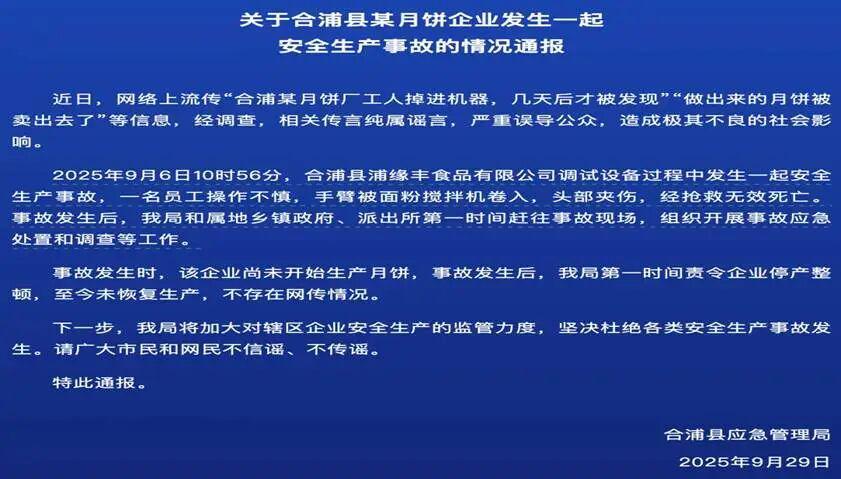

面对舆论的海啸,当地市场监管、公安部门、应急管理局等多方迅速介入,9月29日,广西合浦县应急管理局发布通报称:“经核查,网传‘工人掉入机器做出的月饼已售出’为不实信息。确有一名员工在操作设备时发生工伤事故,导致严重受伤并不幸身亡,但事故发生在清洗设备环节,并非生产过程中。现场未发生任何食品污染情况。”

通报还强调,涉事企业已停产配合调查,相关责任人被要求说明情况,官方结论是:“工人确实遇难,但‘人肉月饼’纯属谣言”,尽管通报迅速但舆论风暴并没有就此平息。

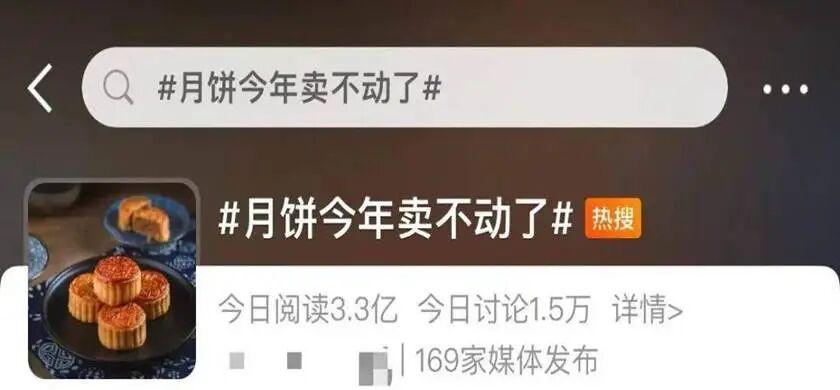

此事件在社交媒体上发酵的速度极快,短短两天时间话题“#月饼卖不动了”便登上微博热搜,相关话题浏览量超过1亿次,一些自媒体为了流量甚至配上夸张标题:“广西惊现人肉月饼!”、“官方想压下?知情人爆料真相惊人!”——这些未经核实的内容进一步加剧了恐慌,甚至有人表示要扔掉刚买的月饼。

这次事件之所以引发巨大关注,除了中秋节这个特殊节点外更关键的是:食品安全问题早已积累了太多公众的不信任。

如果放在十年前人们可能会把这样的传言当作笑谈,但如今公众对“通报”二字越来越敏感,一方面大家希望真相能尽快澄清;另一方面也有人质疑官方“回应敷衍”,甚至觉得“越解释越心虚”。

尤其是通报中几处细节,让不少人觉得模糊:

网友纷纷留言:端午之后很多厂家就开始组织生产月饼了,到8月已是月饼生产的高峰期,然而事故发生的9月6日“该企业尚未开始生产月饼”这靠谱吗?是全厂没有开始生产月饼还是某一批次或某生产线还没有生产月饼?

这种质疑并不完全是针对合浦的官方,而是过去太多类似事件让公众失去了安全感,比如此前“地沟油”事件、 “毒奶粉”事件等等都让“食品厂工人受伤”这类关键词天然带上了阴影。

不过,值得注意的是也有不少理性声音开始出现,有人指出从工业流程上看,月饼馅料混合、成型、烘焙等环节都有严格的卫生标准,而且食品厂和面机器的尺寸有限,工人误入机器的概率极低,一旦发生事故机器必然停机检修,不可能继续生产。

还有业内人士在评论区解释说:“食品生产车间一般有多重防护和自动停机机制,只要有异物进入或压力异常,系统会立刻报警,掉进机器还继续生产这种说法在现代工厂里基本不可能。”

这些声音虽然理性但往往传播力比不上“恐怖新闻”,人们总是更容易点击震惊的标题而不是冷静的解释。

个人认为“人肉月饼”事件折射出的不仅仅是食品安全焦虑,更是一种公众心理的“集体防御机制”,在高度信息化的时代,真相往往没有谣言传播得快,尤其是涉及“吃的”“孩子”“健康”等敏感主题时,人们下意识地先相信最坏的可能,因为害怕被骗,宁愿“宁可信其有”。

而在信息爆炸的当下,公众获取信息的方式也发生了变化:一条短视频或截图比官方通报更具“冲击力”;一位“自称内部员工”的爆料比新闻发布会更“可信”;公众倾向于“自我筛选”信息只接受符合预期的说法,这种心理导致了一个怪圈——官方越解释,人们越怀疑解释的动机。

其实,从合浦这起事件看,地方部门的反应速度并不算慢,基本做到了“当周发声”,但问题在于通报形式仍旧停留在“说明事实”,而非“回应情绪”。

现在的公众不仅想知道“事实是什么”,还想知道“你为什么这样说”、“我能信你吗”?所以未来类似事件中,官方如果想要避免舆论持续发酵至少可以从三个方向改进:

1.细节公开化

2.第三方参与机制

3.舆论沟通机制

结语:真相之外,更大的命题是信任

恐怖的“人肉月饼”传言最终反转被辟谣了,但留下的问题却更值得思考,食品安全事件之所以频繁引发社会恐慌是因为人们缺乏足够的信任感,而这种信任的重建既需要政府的公开透明,也需要公众的理性判断。

一句谣言也许只需要30秒传播,但重建信任可能要三十年,中秋的月饼本该是团圆与甜蜜的象征而不是恐慌与猜疑的焦点。

这起事件的余波不应该止于对一家月饼厂的简单处理,它更应该成为中国食品工业的一个深刻教训:在食品安全面前任何遮掩和含糊都将是徒劳的,只有以绝对的透明和持续的改进来填补公众的信任赤字,才能真正保障我们餐桌上的安全以及每一次团圆节日的纯粹与美好。

对于此事,您有什么看法呢?欢迎评论,转发!