1955年1月16日,彭德怀和罗荣桓联名给毛泽东送去一份名单,名单上列着15个人,都是大将候选人。

主席看完,拿起笔,在其中5个名字上划了线。这5个人是谁?为什么偏偏是他们?

一场持续两天的座谈会

1955年1月14日,北京还是寒冬。

中央军委的会议室里,坐着几位军委委员。彭德怀、贺龙、徐向前、聂荣臻、罗荣桓,都来了,陈毅和叶剑英因为身体原因没到场。

会议开了整整两天。

讨论什么?给谁授元帅,给谁授大将,给谁授上将。

你可能觉得这事儿简单,打仗打得好,功劳大,自然军衔高。

事实远比这复杂。

授衔制度是从苏联学来的,1952年开始研究,方案改了好几版。最初设计是6等20级,后来改成6等21级,最后定下来5等15级。

为什么要搞军衔制?

彭德怀在给毛泽东的报告里写得明白:"军衔主要是确定每一个军人在队列中的地位和职权,同时又是国家给予军人的一种荣誉。"

说白了,军队要正规化,不能再像打游击那样,全凭个人威望和资历说话。

会上讨论得很激烈。

张宗逊该不该评大将?他1928年就是红军连长,算是老底子。

萧克呢?红军时期和彭德怀、林彪齐名的人物。

王震?359旅旅长,威名在外。宋任穷?红五军团38师政委,资历够老。周纯全?红军总政治部副主任,级别不低。

这些人,哪个拎出来都是响当当的名字。

讨论的标准有三条:现在担任什么职务,革命历史有多长,打仗立过什么功。

三个维度,相互交织,相互制约。

两天下来,终于有了结果,彭德怀和罗荣桓联名,把15个人的名单报给主席。

这15个名字背后的讲究

名单是这样排的:

粟裕、徐海东、黄克诚、陈赓、谭政、萧劲光、张云逸、罗瑞卿、王树声、张宗逊、宋任穷、许光达、萧克、王震、周纯全。

你仔细看这份名单,能发现门道。

前10个人,后来真成了大将,后5个人,最后没评上。

为什么会有这15个人?

先说根据地。

中央苏区出了粟裕、陈赓、罗瑞卿;鄂豫皖苏区出了徐海东、王树声;湘鄂西苏区出了贺龙的老搭档们。

每个根据地,都得有代表,这是革命历史的延续,不能厚此薄彼。

再说部队系统。

粟裕是总参谋长,徐海东是军委委员,黄克诚管后勤,谭政管政治工作,罗瑞卿管公安部队,萧劲光管海军,许光达管装甲兵。

每个重要岗位,都配了相应的军衔。

第三看资历。

张宗逊1928年当连长时,红军刚建立。萧克1932年就当上红八军军长,那年他才25岁。王震1934年担任红六军团政委,和萧克搭档西征。

这些人的资历,放在全军都算得上前列。

可问题来了。

资历老,不等于战功大,职务高,不等于指挥能力强。

张宗逊在解放战争中任西北野战军副司令员,主要协助彭德怀工作,独立指挥大兵团作战的机会不多。

萧克抗战时期担任副师长、晋察冀军区副司令员,解放战争中任华中军区第一参谋长,参谋长和司令员,职责不一样。

王震确实能打,可他在一野主要负责剿匪和后勤保障工作。

宋任穷和周纯全都是政治工作干部,纯军事指挥方面的履历相对薄弱。

这就是矛盾所在。

按资历,他们够格,按职务,他们也够格。按战功和指挥能力,就有些说不过去了。

5个名字被划掉的真相

主席看完名单,没有马上表态。

过了几天,讨论继续进行。

最关键的问题是大将到底定多少人合适?

15个太多了,10个刚刚好。

那么,减掉哪5个?

主席提出意见:去掉徐海东、宋任穷、周纯全、王震。

这个决定让人意外。

徐海东?红25军军长,长征到达陕北后接应中央红军,功劳赫赫,为什么要去掉他?

因为身体。

徐海东在战争年代身负重伤,子弹穿过肺部,留下严重后遗症,建国后,他的身体状况越来越差,已经无法正常工作。

授他大将军衔,更多是对历史功绩的认可。

所以,主席又把他补了回去。

宋任穷、周纯全、王震,三个人的情况类似。

他们都是政治工作或后勤工作出身,在军事指挥上缺少拿得出手的大战役。

萧克和张宗逊呢?

这两个人的情况更复杂。

萧克在红军时期确实是一员猛将,1934年率领红六军团孤军西征,穿越敌境2500多公里,和贺龙会合。

这本事,全军少有。

可抗战和解放战争期间,他主要担任副职和参谋长。

张宗逊更直接,他长期在贺龙和彭德怀手下工作。

两个人都是好干部,能力也强,可独当一面的经历,确实比其他大将候选人要少。

最后,名单上还有一个人的位置空了出来。

是谁补上去的?

许光达。

许光达原本排在第12位,在张宗逊和宋任穷后面。

为什么是他?

首先,他是湘鄂西苏区的代表人物。1930年,他就担任红17师师长,这个根据地战损率极高,活到1955年授衔时的师级以上干部,只剩下贺龙和许光达两个人。

其次,他在建国后担任装甲兵司令员。

这个职务很关键。

1950年,全军只有543辆坦克,大都是从国民党军队缴获的破烂货,组建装甲兵,需要懂技术、懂外语、能和苏联对接的人才。

许光达在苏联学习过坦克专业,还在抗大当过教育长。

这种复合型人才,全军找不出几个。

第三,许光达自己提出降衔。

他写了一份《降衔申请书》,说自己资历和战功都不够,请求降为上将。

主席看了这份申请书,说了一句话:"看看,这就是一面明镜,共产党人自身的明镜。"

申请没批准,许光达还是大将,待遇按上将标准执行。

名单之外的人生轨迹

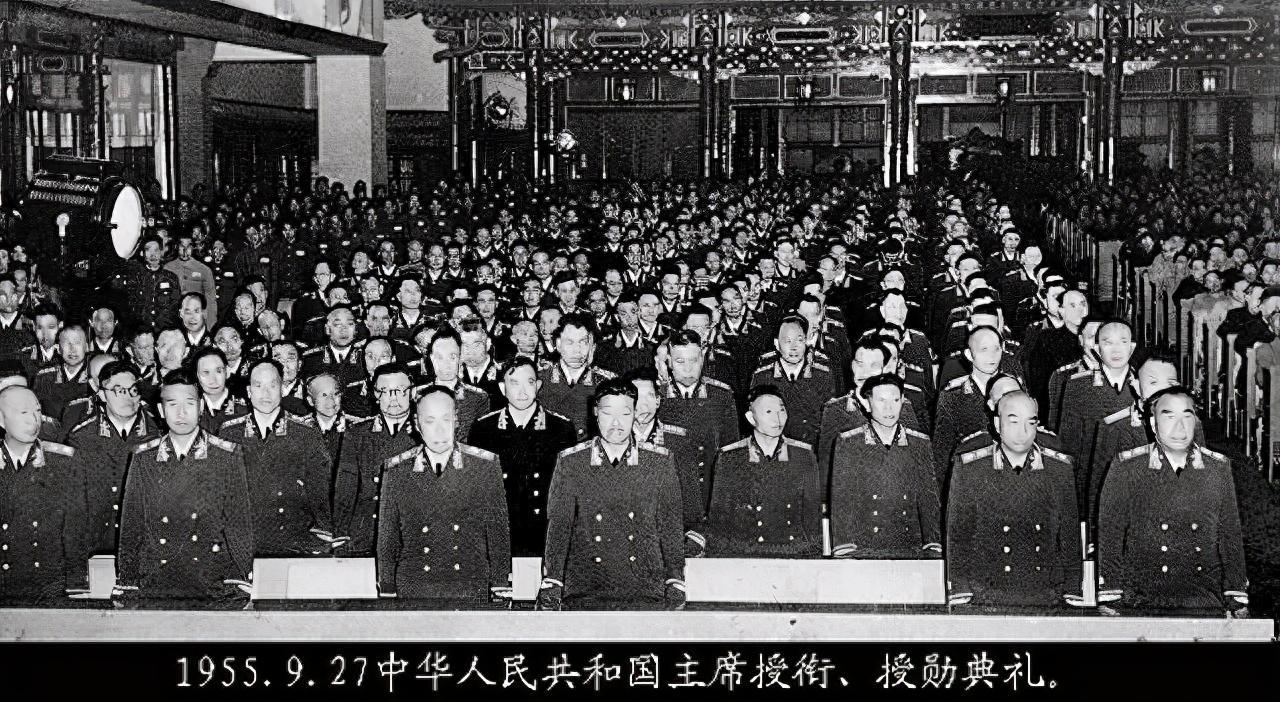

1955年9月27日,授衔仪式在中南海怀仁堂举行。

10位大将接过了元帅授予的军衔命令状。

张宗逊、宋任穷、萧克、王震、周纯全,5个人被授予上将军衔。

在57位开国上将中,他们的排名都很靠前。

张宗逊排第一,宋任穷排第二。按照总干部部上报的名单顺序,他们确实是上将之首。

授衔结束后,这5个人继续在不同岗位上工作。

萧克调任农垦部副部长。

一个打了一辈子仗的将军,去管农业。

很多人不理解。

萧克理解。

他跑到海南岛,拜农垦局机务科长为师,学开拖拉机,年过半百的上将,坐在拖拉机驾驶室里,一圈一圈地练习。

王震当上了农垦部部长。

他带着10万复转官兵奔赴北大荒,1957到1966年的9年间,王震有5个春节都在北大荒和战士们一起度过。

张宗逊继续在军队系统工作。

他先任训练总监部副部长,组织编写各种条令和教材,1971年,调任济南军区副司令员。后来,在周恩来和叶剑英的关心下,出任总后勤部部长。

宋任穷在总干部部工作多年。

他主管干部工作,对全军干部的选拔培养起到了关键作用。1956年后,他还担任过多个重要职务。

周纯全担任总后勤部第一副部长。

这位"独目将军"在红军长征时右眼失明,凭着一只眼睛,继续为军队后勤保障工作奋斗。

5个人,5条不同的道路。

他们没有因为没评上大将而消沉。

该干什么还干什么,该管什么还管什么。

有人问过萧克,没评上大将,遗憾吗?

萧克说了一句话:"党让我干什么,我就干什么。"

这话听起来像官话,可从一个革命者的角度看,这就是他们那代人的真实想法。

1955年的授衔,表面上是一次军衔评定,实际上是革命队伍的一次重新整合。

从游击队到正规军,从根据地到全国政权,每个人都要找到自己在新时代的位置。

有人成了大将,有人成了上将,有人甚至没有军衔。

地位变了,工作性质变了,面对的任务也变了。

能不能适应这种变化,考验的是每个人的格局和胸怀。

回头看这段历史,最让人感慨的不是谁评上了什么军衔,而是那些没评上的人如何面对结果。

张宗逊没有抱怨,萧克学开拖拉机,王震开发北大荒,宋任穷埋头管干部,周纯全守住后勤防线。

这才是真正的革命者品格。

1998年9月14日,张宗逊在北京逝世,享年91岁。

2005年1月8日,宋任穷在北京逝世,享年96岁。

2008年10月24日,萧克在北京逝世,享年102岁。

他们用自己的一生,证明了军衔不能定义一个人的价值,工作岗位也不能框定一个人的贡献。

历史记住的,是他们为国家和人民做过什么,而不是肩章上有几颗星。