1962年对印自卫反击战,在多数人记忆中是一场呈现一面倒态势的战役。然而,当我们深入剖析这场战争时,会发现印度军队并非毫无战斗力,许多亲历战场的指战员在回忆时,都对印军在某些方面的表现给予了肯定。

对印反击作战前线指挥部政委阴法唐曾指出,印军在多次血战中展现出了不俗的战斗意志,其战死人数往往多于被俘人数。这一观点得到了负责指挥第一阶段作战的张国华中将的认同,他认为印军单兵作战能力并不差,甚至有人敢于拼刺刀,并非全是“豆腐兵”。

在战略上藐视敌人,战术上重视敌人的原则下,我国在正式开打前其实也充满了忐忑。毕竟,印度作为不结盟运动的领袖,与美苏等大国关系密切,国际影响力远超当时被孤立的我国。此外,印军自二战以来就一直在参与各种战斗,建国后更是与土邦、巴基斯坦多次交火,且每次都能取得优势。与这样的国家开战,不得不慎重考虑。

毛主席在战前曾专门询问过西藏军区司令员张国华两个关键问题:一是能否打赢?二是如果失败,后续该怎么办?张国华没有直接回答第一个问题,而是提到我国在西藏地区的粮食储备达到了两亿多斤,足以支持打完这场战争。

毛主席听后点了点头,并自己说出了第二个问题的答案:如果打不赢,那也是没办法的事情,只能说是我们自己的实力不够。就算是输了,被占的地区,我们也有朝一日一定会打回来。这番话显示了主席的乐观态度,同时也表明了对敌人实力的重视。

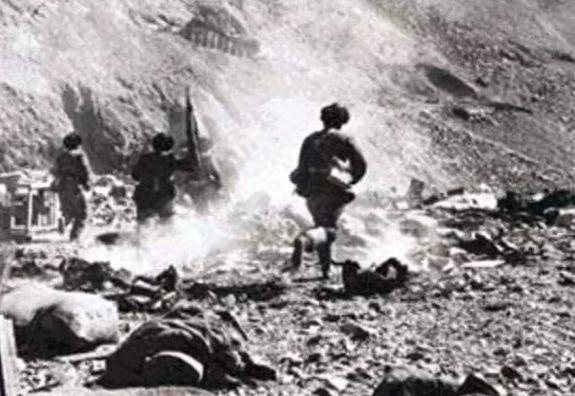

然而,战斗打响后,局面却出现了一边倒的情况。解放军对入侵印军进行了一场酣畅淋漓的反击。在一个月的时间内,印军包括第62旅旅长霍希尔辛格准将在内的4800余人被歼,包括第7旅旅长达尔维准将在内的3900余人被俘。解放军缴获了大量物资,包括5架飞机、9辆坦克、400多辆汽车以及各类枪械弹药,而自身仅以牺牲772人、负伤1697人的代价取得了胜利。

但印军就真的不堪一击吗?事实并非如此。阴法唐将军在回忆克节朗战役时,用了两个“最”来形容:最激烈、最艰苦。他提到,我军于10月20日发起自卫反击,采取夜行晓袭的战术,穿插迂回至敌侧翼和背后再攻击。实事求是地说,印军还是很能打的。他们受到宣传的欺骗,认为是我军侵略印度,加上对我军俘虏政策不了解,就死守碉堡顽抗。很多战斗中,他们被打死的比被俘虏的还多。

最典型的就是龙卡据点,防守的印军有143人,其中92人被击毙,51人被俘,大部分还是因伤力竭被俘。而解放军为了攻克该处,也牺牲了21人、负伤了29人。张国华在回京汇报工作时也提到,这次同我们作战的印军,是第二次世界大战时印军的所谓王牌,是不能轻视的。他们的单兵还是比较顽强的,能拼刺刀,也能打冲锋。

其实,如果印军真的弱到毫无还手之力,怎么可能给解放军造成近2000人的伤亡?太贬低印军,对一线作战的解放军也是不公平的。任何时候,指挥者都必须保持冷静的头脑、不能轻敌。

那么,既然印军战斗力不差,那为何整体上还出现一面倒的局势呢?除了解放军更加能打外,印度的指挥系统也是个重要因素。张国华将军在汇报时就指出,印度没有发挥作战能力,没有发挥主观能动,不会指挥。他过去是英国人指挥,在北非、缅甸以及本国东部那加族地区跟日本人打仗,都是英国人指挥。印度人自己打的仗就没遇到过对等的对手,指挥大仗就是这一回。

关于印军指挥方面的问题,开国少将丁盛也有深刻认知。丁盛是瓦弄战役的主线指挥,他对印军最重要的认知就一个词——呆板。我军进攻印军地堡时,印军指挥竟不会让附近的部队支援,而且附近部队也不逃,就留在原地等着解放军逐个击破。战后,丁盛特意询问俘虏为什么不支援、为什么不跑,对方答曰:上级没下令。

指挥无法及时应对攻击、做出合理的反制,士兵机械化只听命令,没有主观能动性,这样的部队纵使单兵再强,也只有那么高的上限。印度这个国家很特殊,要说他战斗力差吧,在一战、二战中也打出过很多不俗的战绩。但是正如张国华所说,他之前取得的成绩基本都是在英国人指挥下获得的。

英国对印度进行了根深蒂固的殖民统治,让印度人拥有了变态的服从性。除去对宗主国,印度低种姓对高种姓也有绝对服从性。这些因素对维护统治的确有好处,但放在战场上就会极其不利了。如果指挥官能力不行,整支部队就成一盘散沙,该支援不支援,该撤退不撤退,到被歼灭都还在等命令。这样的军队,即便单兵素质再强,也无法奠定胜局。