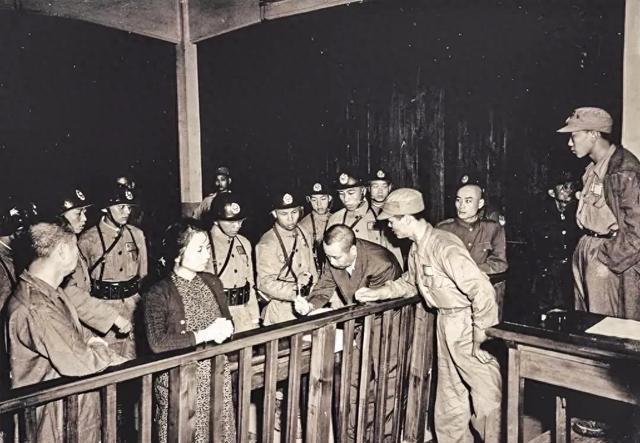

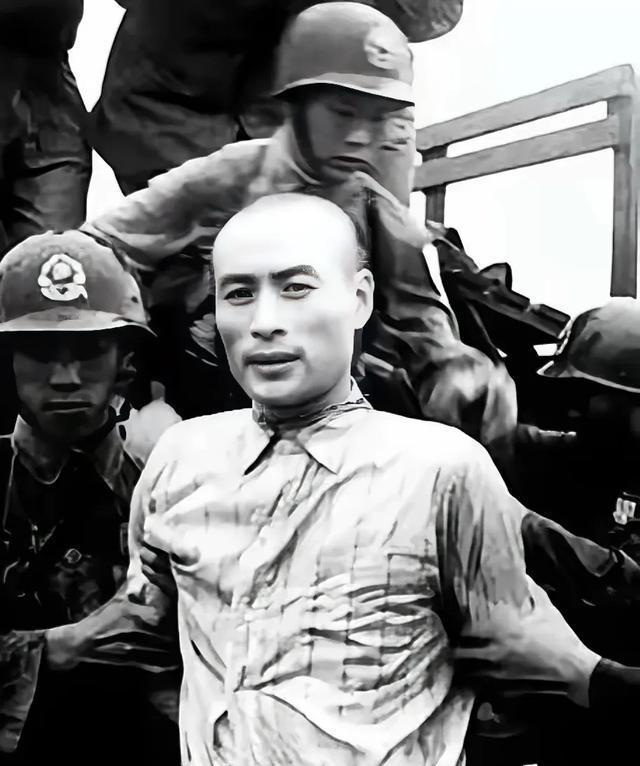

1950年6月10日,台北马场町的枪声响起,吴石倒下的那一刻,没人想到74年后,他的故事还能再“活”一次。

不是因为他又成了英雄,而是因为一份2023年才解密的档案,把当年那桩“铁案”撕开了口子——原来,所谓的“证据确凿”,不过是谷正文在报告里亲手写下的“证据链断裂”四个字,后面还补了一句:“为震慑共谍,建议速审速决”。

一句话,一条命,一段被压弯的历史。

这不是电视剧,也不是小说,是台湾档案部门去年才放出来的原件,纸页发黄,字迹潦草,却像一记闷棍,敲在所有以为“早就盖棺定论”的人头上。

原来,吴石不是输在“太相信眼睛”,是输在有人根本不想让他看见明天。

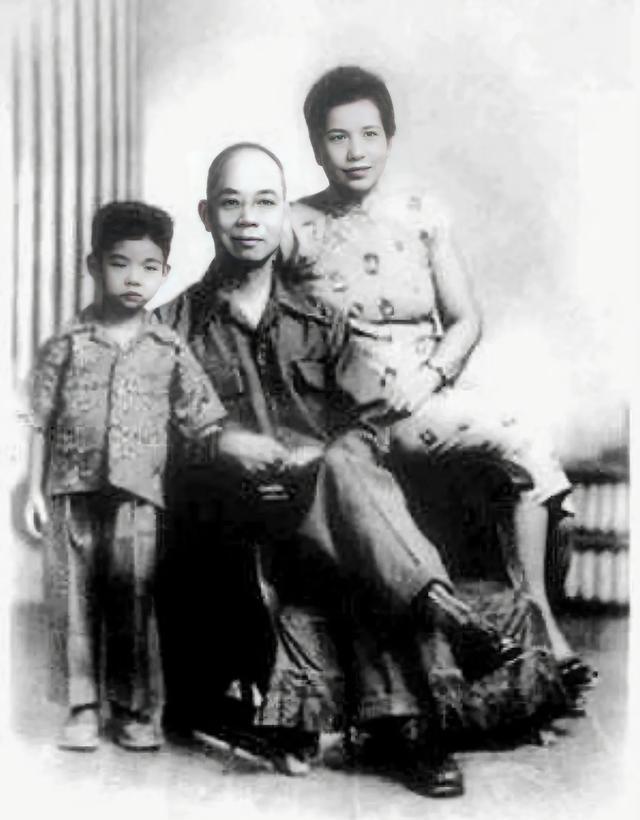

2024年清明节,北京福田公墓,吴石的孙辈把一块香烟盒摆在了墓碑前。

盒子上是他爷爷用指甲划出的诗句:“孤岛悬海外,丹心系九州”。

那盒子当年藏在囚衣夹层,躲过狱卒搜查,如今躲过时间,成了他留给后人唯一的“家书”。

现场没人哭,也没人喊口号,只有风把纸灰吹得打转,像老爷子当年在地图上画箭头,一笔一划,都是“这边该打,那边不能退”。

台湾那边,一群民间志愿者拿着DNA报告,在马场町的草皮底下找到了当年刑场的准确坐标。

土壤里含一种特殊矿物,和1950年地质调查对得上号。

他们没立碑,只在地上嵌了块铜片,刻了行小字:“这里曾有人站着,不肯跪”。

没人拍照打卡,路过的人顶多低头看一眼,继续往前走。

历史就这样,不需要掌声,只需要被看见。

更扎心的是,美国斯坦福大学胡佛研究所去年公开的蒋介石日记里,1950年6月11日那页写着:“吴石案不必再审”。

六个字,比枪响还干脆。

前一天吴石刚被枪决,第二天日记就关上了门。

这不是审判,是灭口。

只是老蒋没想到,自己亲手写下的“不必再审”,成了后人翻案最直接的证据。

历史有时候比编剧还懂讽刺。

厦门大学台湾研究院的年轻学者,在华东局1949年的电报堆里翻到了“特急甲级”四个字,旁边标注“吴石部”。

他们算了算时间线,发现吴石传出的“国防部作战计划”送到前线时,金门战役的船只调配、火力部署正好跟着变了。

不是“可能有用”,是真真切切让一批士兵没白死。

只是这份情报的代价,是吴石自己成了“不能说的秘密”。

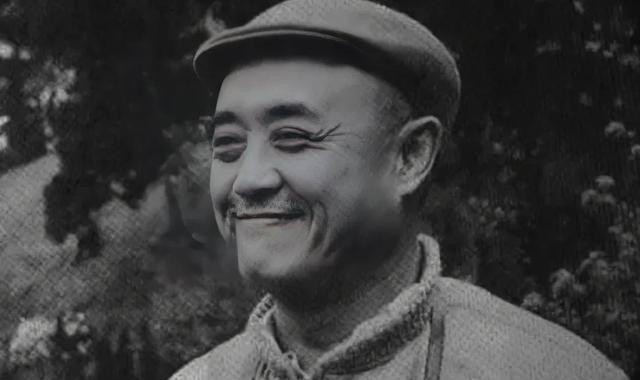

台湾公共电视台去年拍了部纪录片《寻找郭同震》,镜头里出现谷正文的曾孙女。

她拿出一个牛皮纸袋,里面是她曾祖父晚年写的忏悔录,字迹抖得像心电图。

其中一句:“我输在太相信眼睛,以为看见的就是全部。

”听起来像哲学家,其实不过是老特务在病床上怕鬼敲门。

最讽刺的是,他伪造的证据让吴石送了命,自己晚年却靠写忏悔换安眠药。

善恶终有报?

不,只是轮到他自己睡不着了。

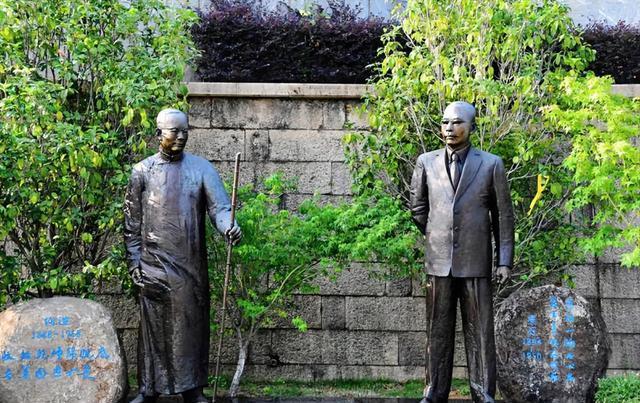

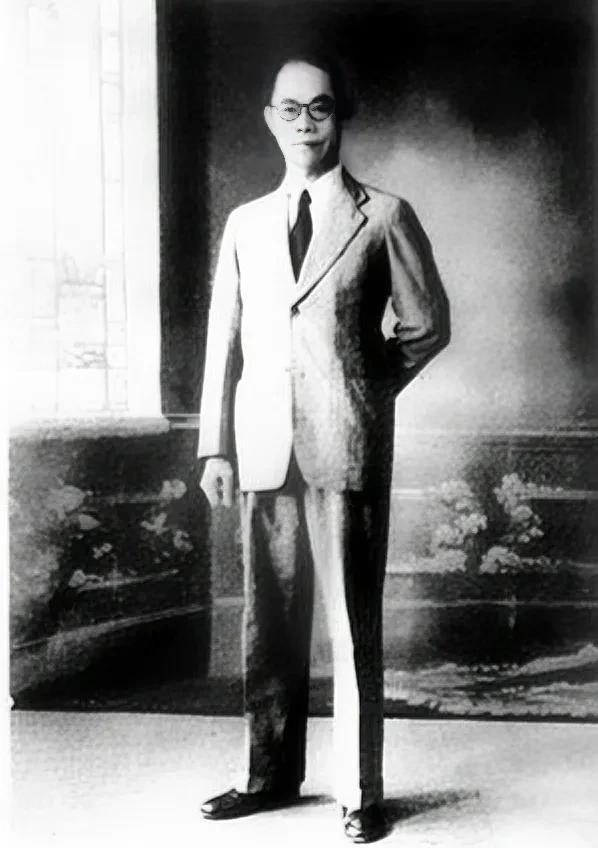

南京第二历史档案馆去年翻出一份1937年的《抗日战略建议书》,作者吴石。

里面明明白白写着“持久战”三个字,比公开发表的《论持久战》早整整八年。

专家看完直挠头:原来“论持久战”不是谁一拍脑袋,是吴石在淞沪会战废墟里蹲了三天三夜,用铅笔头在烟盒背面先写出来的。

只是那时候没人知道“吴石”是谁,只知道“白崇禧的参谋”。

历史把原创者埋了,把署名留给了更会说话的人。

2025年,大陆要推出4K修复版《碧血丹心》,片方说会放进一段吴石就义前的录音,只有七秒,是他对行刑官说:“让我把扣子扣好。

”录音沙沙响,像老收音机,却听得人心里一紧。

原来英雄不是不怕死,只是死也要穿整齐。

就这一句,比所有口号都更像人。

说到底,吴石案不是简单的“冤”或“不冤”,是时代把人推到悬崖边,有人选择跳,有人选择被推。

新档案、新土壤、新录音,不过是把当年没说完的话补全:证据可以伪造,土壤可以说话,日记可以翻案,连香烟盒都能写诗。

历史不是铁板一块,是千层饼,每一层都留着人的指纹和体温。

所以,74年后,我们为什么还在聊吴石?

不是因为他又赢了,而是我们终于学会不急着给输赢下定义。

他站在马场町那天,可能早就知道自己是祭品,但还是把扣子扣到了最上面一颗。

就冲这个动作,他值得被记住——不是作为符号,而是作为一个人,一个会怕、会写错字、会念家的人。

下次路过福田公墓,如果看见有人放香烟盒,别急着拍照。

蹲下来,看看盒子上有没有指甲划过的痕迹,那就是历史没说完的后半句。