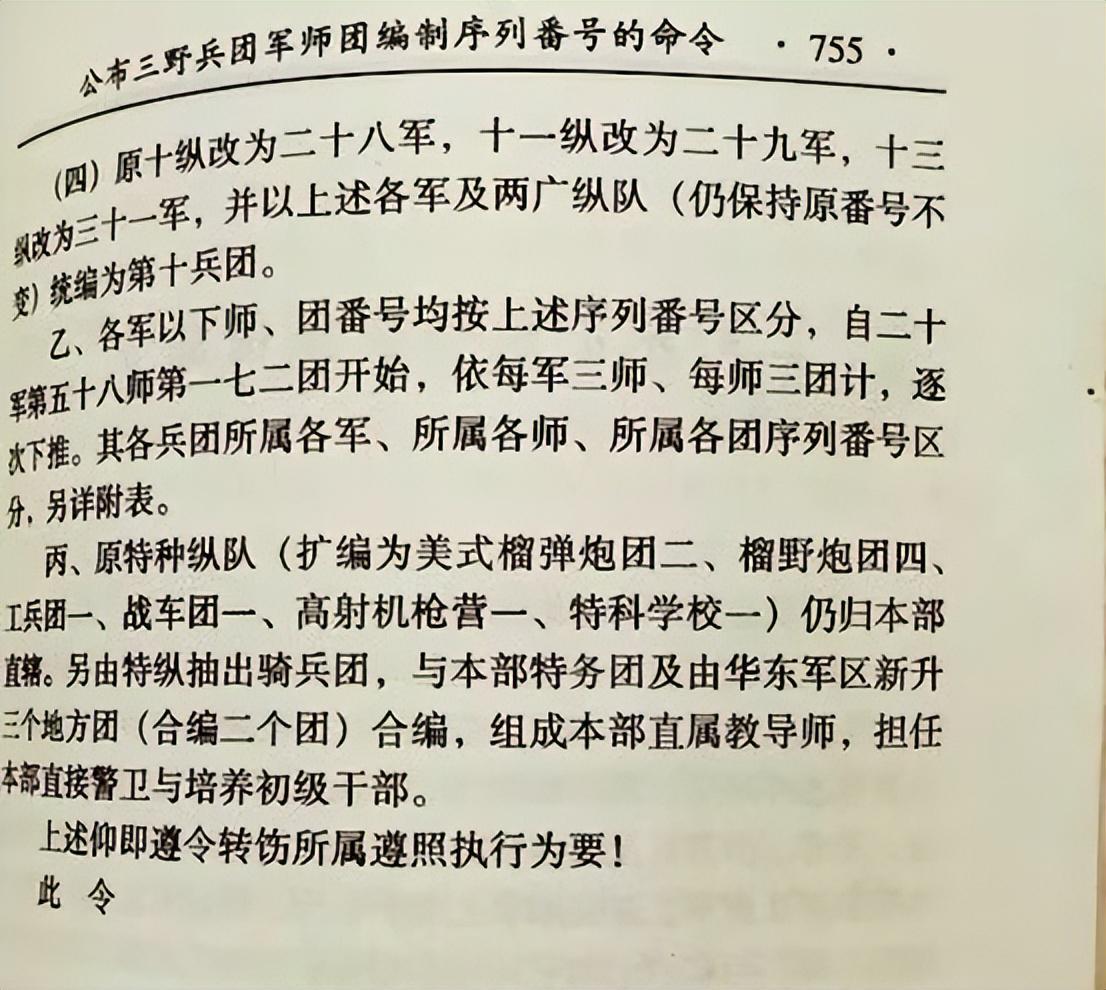

1949年2月11日深夜,华东前线指挥部的油灯下,粟裕接到陈毅的电话。电话那头传来爽朗的笑声:“老粟,你先顶着,等我开完会就回来。”这通电话,让粟裕再次挑起了三野的重担。淮海战役的硝烟尚未散尽,全军统一番号的命令已下达,华东野战军正式更名为第三野战军,这一变动不仅是名称的更迭,更是对指挥链的深度梳理。

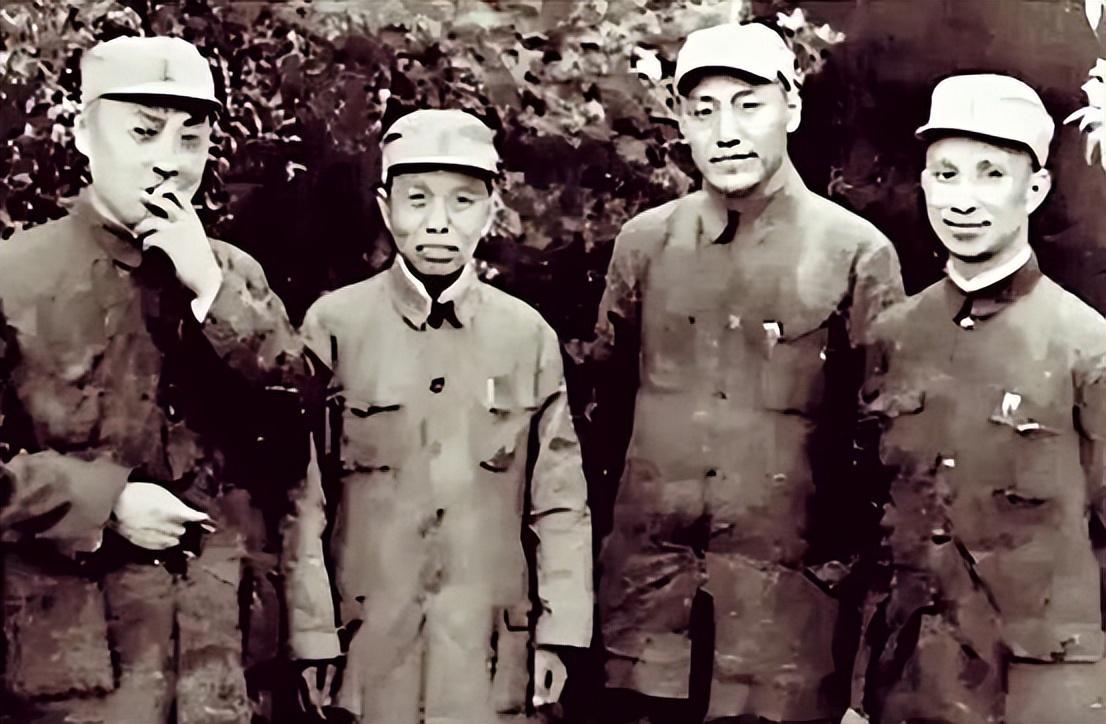

陈毅虽名义上回归担任司令员兼政委,但次日便动身前往西柏坡参加七届二中全会。军委电令同时下达:陈毅不在期间,一切由粟裕全权代理。这两个字虽轻描淡写,却让粟裕稳坐“一把交椅”。前委职务的分量,在当时丝毫不亚于番号本身。大兵团行动中,军委授权前委统揽军政党务,成为实际指挥的核心。

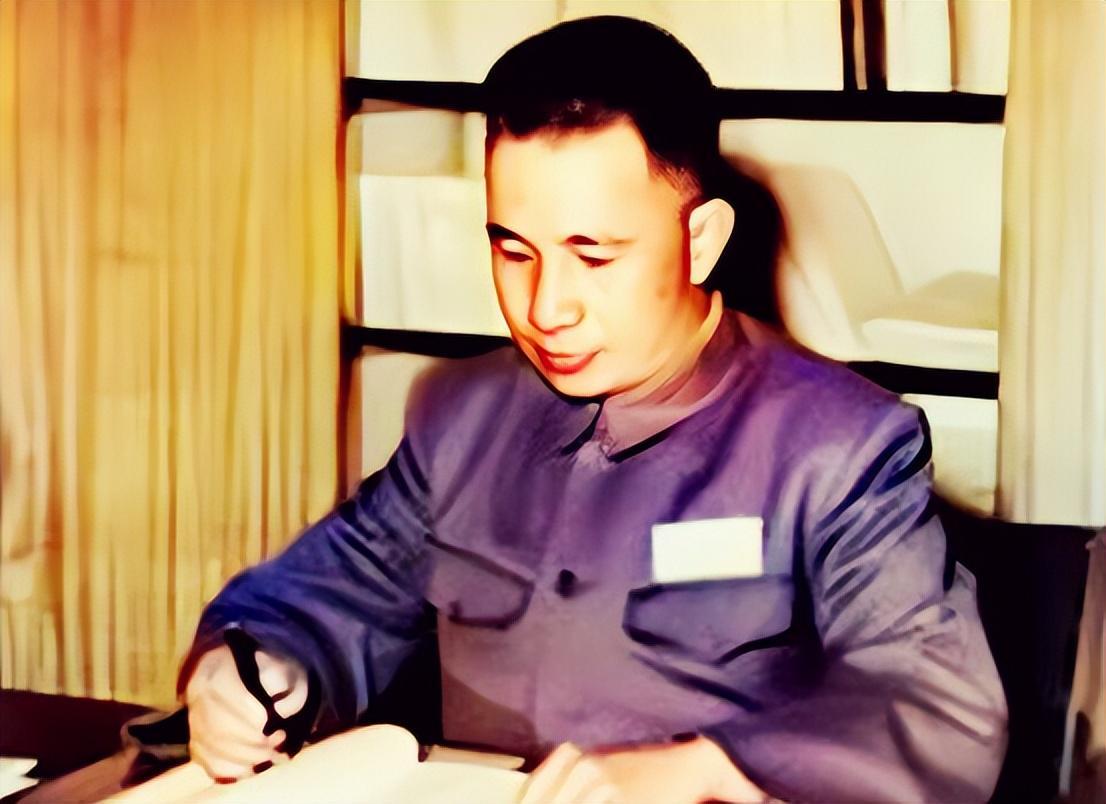

回溯至1948年夏天,毛泽东在城南庄便明确指示粟裕:“以后华野主要由你来搞。”陈毅奉调中原后,粟裕以代司令员、代政委、代理前委书记的身份,连续指挥了豫东、济南、淮海三大战役。作战地图上的弹痕,见证了他作为“总控台”的核心地位。前委书记的职务,让他在战场上拥有了绝对的指挥权。

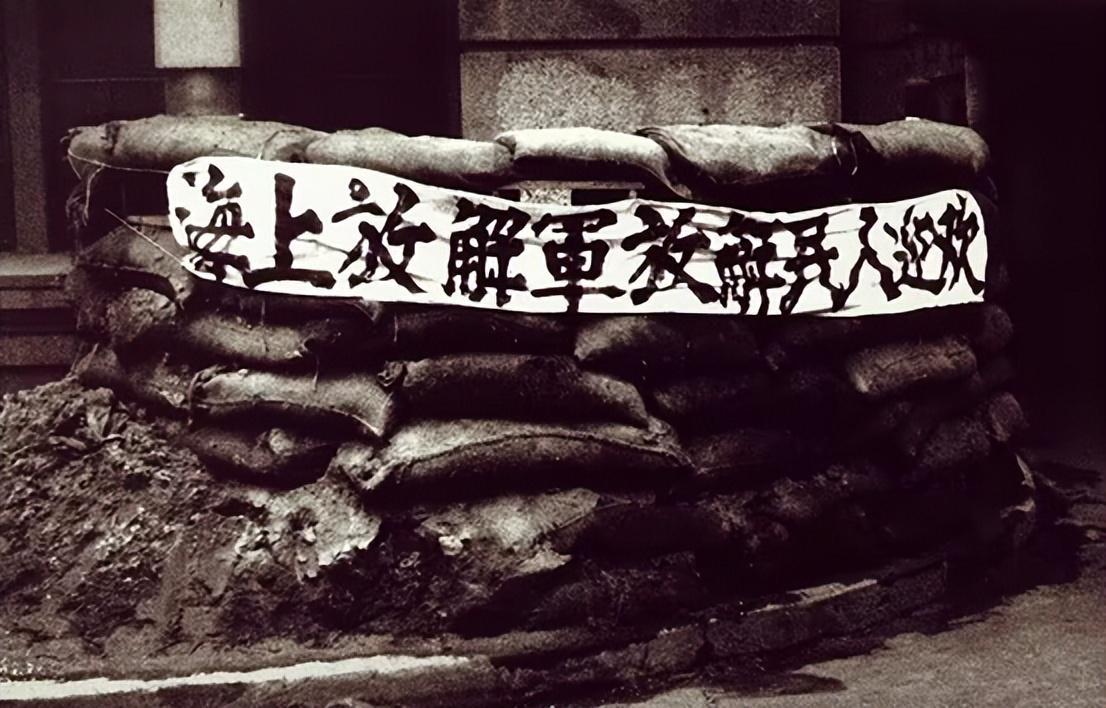

陈毅回归后,并未改变这一格局。七届二中全会结束后,他带着邓小平、饶漱石等人赶赴丹阳,负责筹划接管大城市、安置接收人员。而前线则由粟裕率领前指东进常州、苏州,随后挥师上海。解放上海期间,不少老兵回忆:“前指里看不见陈司令,命令全是粟主任签发。”这与电视剧中陈毅抓电话下令冲击四行仓库的戏剧化场景截然不同,真实历史中,粟裕才是前线的实际指挥者。

上海解放后,新的挑战接踵而至。二野进军西南,南京作为前朝首都不能留空档。6月,华东局提议合并华东军区与第三野战军两个班子,设在南京。军委批示:“粟裕兼南京市委书记、军管会主任,主持军政。”这一命令,让“代理”二字彻底成为历史,粟裕成为不折不扣的前委书记、华东军区副司令员。至此,陈毅侧重政治接管与对外联络,粟裕统辖作战指挥,权责分野清晰无比。

“前委书记+副司令员”的组合,为后续海峡方向的筹划提供了极大便利。粟裕抽调八个军沿闽浙海岸布防,制定渡海作战草案。1950年3月,草案呈军委,毛泽东批示“可行”,周恩来批注“夏季即可实施”。粟裕应命巡视福建前线,亲自勘察平潭、东山等登陆点。归途中,他一边翻阅航道测绘,一边自嘲:“我这个步兵出身的人,天天琢磨海军的事,真是赶鸭子上架。”

然而,历史总是充满变数。六月朝鲜局势突变,美国第七舰队开进台湾海峡,战略重心被迫北移,攻台战役搁浅。此时粟裕高血压、眩晕症复发,连站立都费力,却仍坚持把已完成的攻台预案整理成册交总参。陈毅见状劝他休养,粟裕笑答:“资料留给后来人,总用得上。”这份担当,彰显了他作为前委书记的责任与胸怀。

1950年7月,军委任命粟裕为东北边防军司令员兼政委,准备抗美援朝。然而医生会诊后认定:若再高强度工作,随时有出血危险。命令因此搁置,代替他的,是手握四野旧部的彭德怀。8月19日,三野前委宣告撤销,华东军区党委成立,陈毅任第一书记,粟裕任第二书记。两年零三个多月的“一号”生涯,在此画上句点。

疗养归来已是1951年秋。粟裕原想重回部队,朱德、周恩来却把他留下:“毛主席点名,你去总参。”11月,他挂上第二副总参谋长肩章,从野战军统帅转身为总参谋部的主心骨。三年后升任总参谋长,他在就职会议上只说了一句话:“从前委书记到总参谋长,是岗位不同,责任相同——打仗要赢,少流血。”

回到1949年的那个深夜,如果没有那通电话,如果陈毅真的立即返回前线,也许三野的指挥座次会呈现另一种排列。但历史恰恰选择了前委书记制度,选择了让粟裕继续坐镇。正是这套制度,让战场与城市同步运转,让“前方打仗、后方接收”泾渭分明,也保证了华东战场几次关键决策的连贯性与高效率。

透过档案能发现一个有意思的细节:军委每一次任命,都把“前委书记”排在所有军职之前。职务名称背后,是对权责归属的清晰划分;数字代号的更迭,只是外衣。事实证明,不论叫华野还是三野,只要前委书记是粟裕,他就必须是那把指挥刀尖。

陈毅与粟裕,一文一武,相互成就。陈毅后来回忆,说自己去上海收尾,心里踏实得很,“因为老粟在,我放心”。一句轻描淡写,道出三野掌舵逻辑:首长可以调动,方针必须连贯。理解了这一点,也就读懂了“为什么陈毅回来了,粟裕仍是一号首长”这道看似矛盾的题目。