1971年,一纸政策改变了一位海外科学家的命运轨迹。当美国公民护照上被划去'禁止前往中国'的标注时,远在普林斯顿的杨振宁既感到欣喜又陷入两难——这位诺贝尔物理学奖得主面临人生重要抉择:是先赴台湾探亲,还是直飞大陆寻根?

这段历史要从1950年杨振宁与杜致礼的婚姻说起。新娘出身名门,父亲是国民党高级将领杜聿明,母亲曹秀清则携六个子女滞留台湾。1949年淮海战役后,杜聿明被俘关押于北京功德林战犯管理所,而国民党当局为控制杜家,长期散布'杜将军已被处决'的谣言。

转折发生在1955年。周恩来总理亲自部署,通过杨振宁的导师将杜聿明亲笔信转交美国。这封简短的信件不仅粉碎了国民党谎言,更让杜家在台的亲属得知:被囚多年的杜聿明在北京得到妥善安置。此时杨振宁尚未获得诺奖,但中国政府已展现出超越政治的人道关怀。

1957年杨振宁摘得诺贝尔物理学奖后,台湾方面迅速展开攻势。蒋介石亲自接见赴美观光的曹秀清,委婉表达'希望女婿归台效力'的意图。但曹秀清借故拖延,内心早已向往与丈夫团聚。1959年杜聿明特赦出任政协委员后,更致信劝说妻子北归。

面对台湾当局'大陆水深火热'的恐吓,曹秀清在女儿支持下,经瑞士中转于1963年抵达北京。这场跨越十五年的家庭重聚,为杨振宁1971年的抉择埋下关键伏笔。

1971年'乒乓外交'推动下,美国解除对华旅行禁令。杨振宁立即申请签证,却在行程规划上产生分歧。此时杜致礼提出关键建议:'父母都在大陆,我们应当先回北京。'

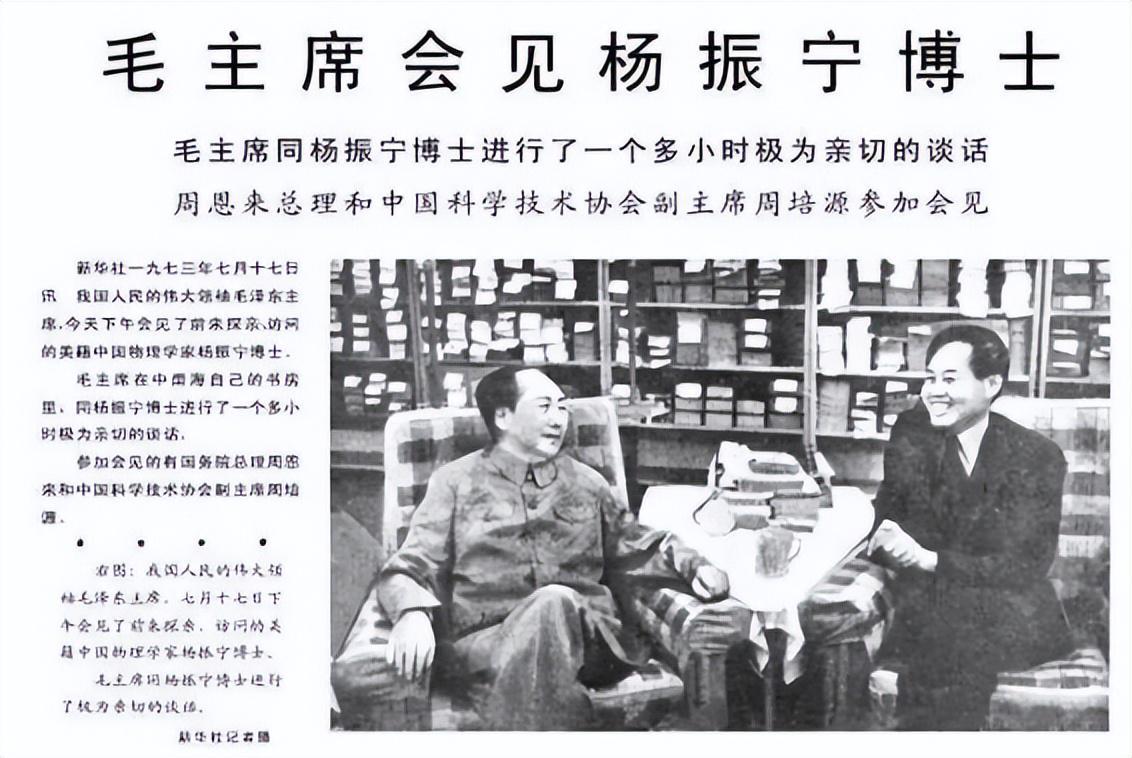

7月19日,夫妻俩抵达上海后直奔医院探望杨振宁父亲,随后在北京人民大会堂与杜聿明夫妇共进晚餐。这张汇聚两岸亲人的合影,成为那个特殊年代最温暖的注脚。周恩来总理的接见与毛主席1973年的会晤,更让这次归国之旅超越个人情感,升华为具有象征意义的历史事件。

杨振宁的示范效应迅速显现。1986年夫妻访台期间,台湾方面虽极力挽留,但科学家群体已用行动做出选择。归国后杨振宁在欧美亚三大洲巡回演讲,其安全归来的经历打消了众多学者的顾虑。据统计,1972-1976年间有超过百位美籍华裔科学家访华,其中林家翘率领的23人访问团直言:'我们都是受了杨振宁的鼓舞。'

物理学家聂华桐的评价道出本质:'在中美关系尚未解冻时,杨先生冒着巨大风险架起科学交流的桥梁。'这种超越政治的家国情怀,在杜致礼1971年那个关键建议中已显露无遗——当父母在大陆安享晚年,游子的归途自然指向血脉相连的方向。

2025年10月18日,103岁的杨振宁先生与世长辞。这位将'统一场论'作为毕生追求的物理学家,用人生最后半个世纪践行着科学无国界、科学家有祖国的信念。其1971年的抉择,不仅是个体对家国的忠诚,更成为打开中美科学交流大门的钥匙。

参考资料:《破冰之旅:1971年杨振宁率先回到中国》