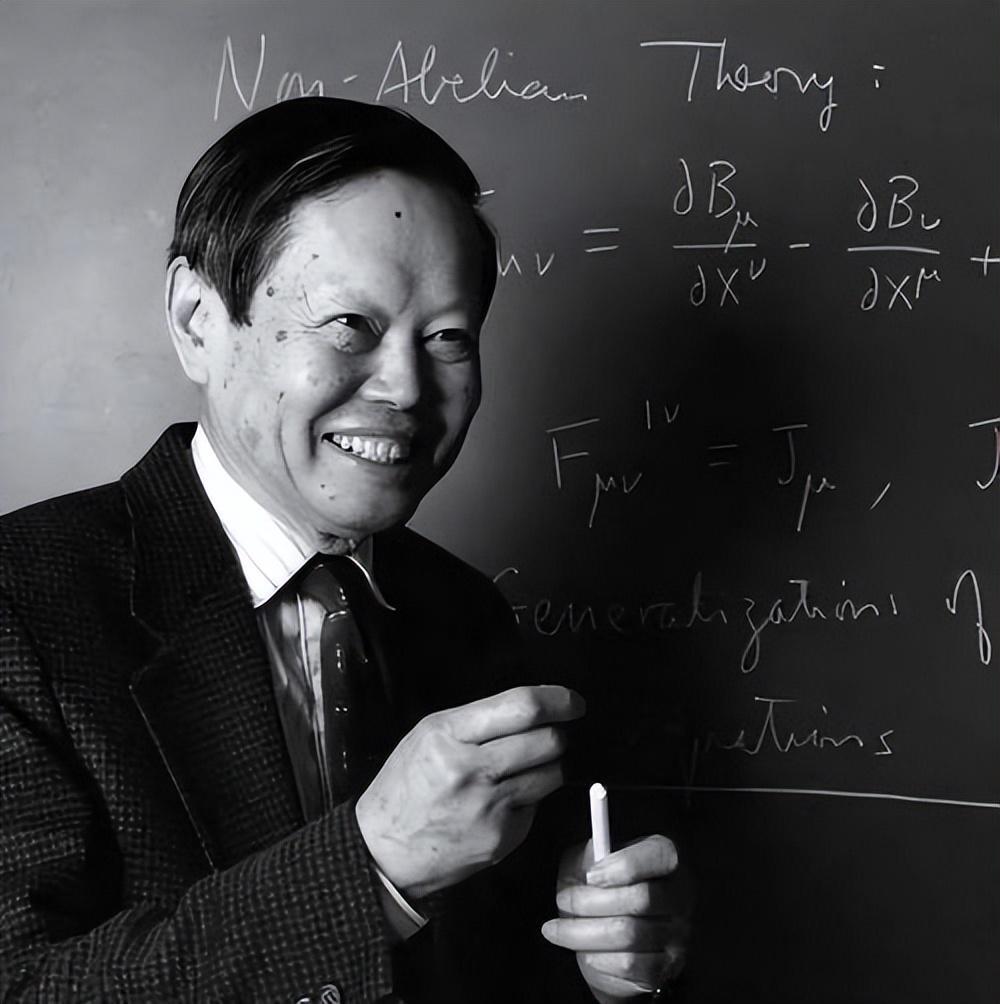

要说起二十世纪物理学界最令人唏嘘的一对搭档,那非杨振宁和李政道莫属了。两人作为顶尖的天才科学家,曾携手斩获华人首个诺贝尔物理学奖,这一荣耀至今仍被世人铭记。

然而,令人意想不到的是,领奖台上的辉煌时刻,竟成了他们友谊的终点。对于这段决裂,李政道曾感慨:“这是中华民族的一大悲剧。”半个多世纪过去了,其中的恩怨情仇仍让人感慨万千。

那么,究竟是什么原因让这两位本应惺惺相惜的科学家分道扬镳呢?

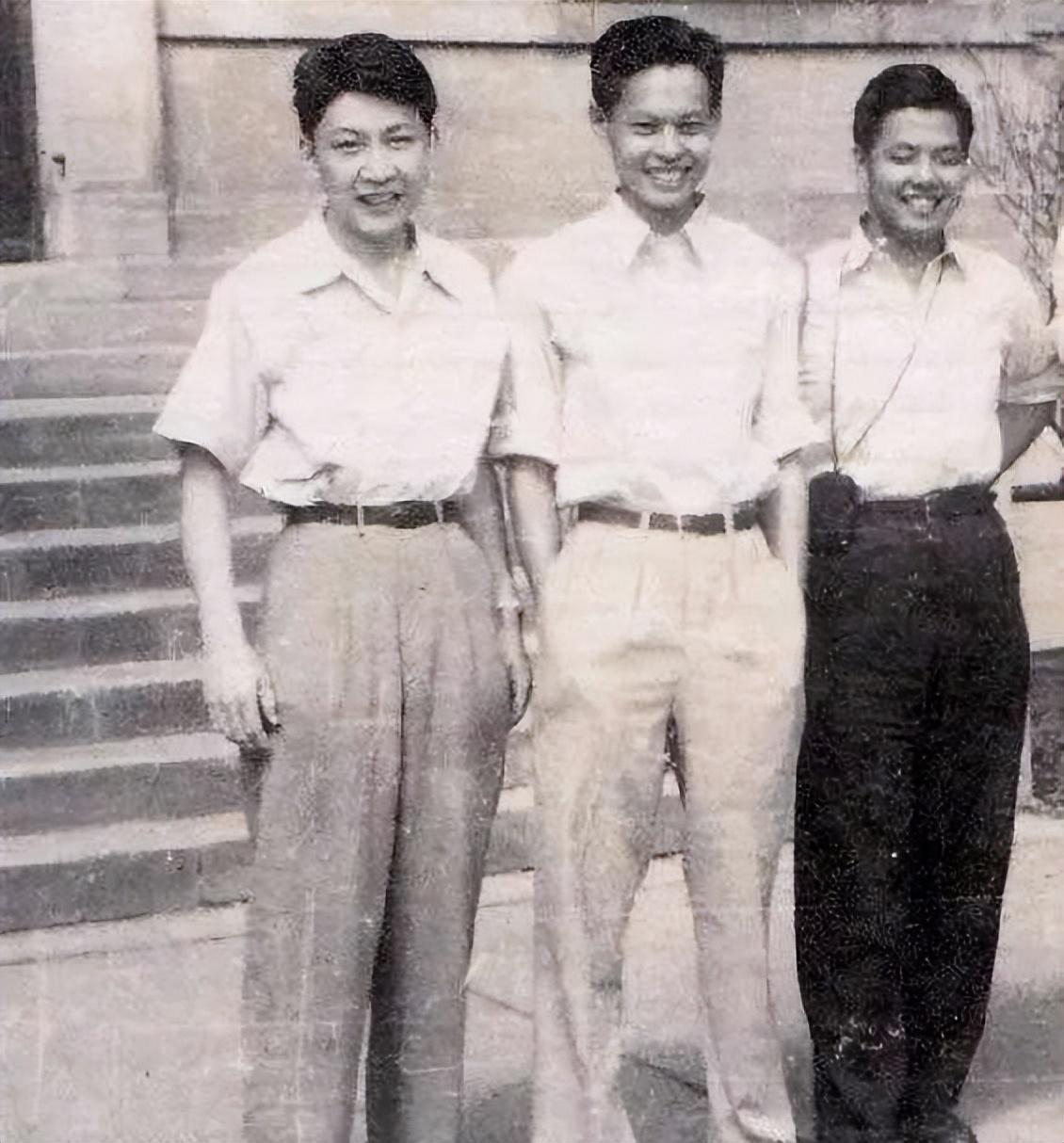

时间回到那个战火纷飞的年代。西南联大,这座在战火中建立起来的学术圣地,成为了杨振宁和李政道共同的起点。杨振宁比李政道高两届,在学校里已是小有名气的学霸。

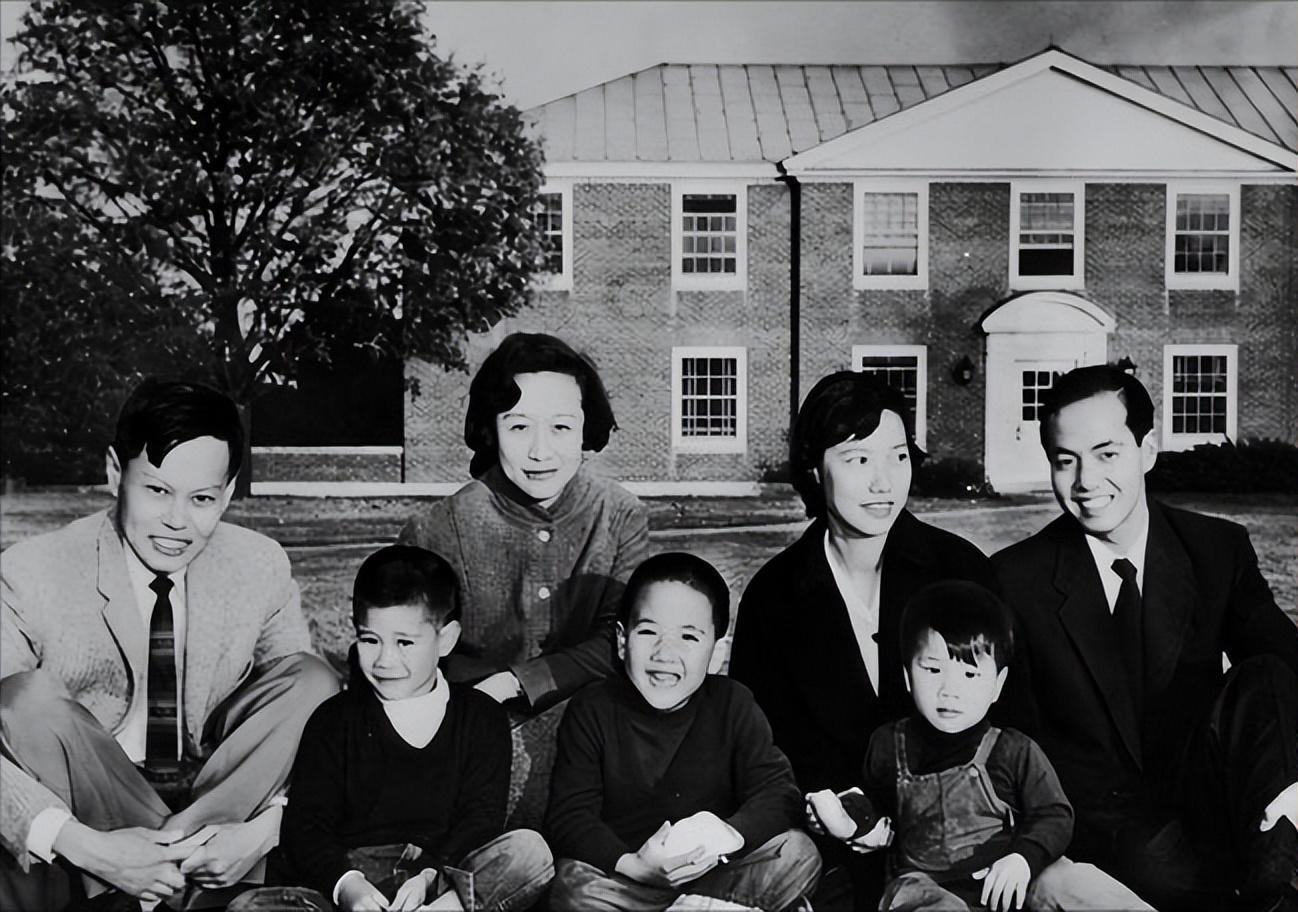

李政道则是个少年天才,破格进入大学,求知欲极强。尽管当时两人交集不多,但同门之谊为日后的纠葛埋下了种子。没过几年,两人都前往美国深造。杨振宁先到,等李政道1946年抵达芝加哥大学时,杨振宁已是助教。

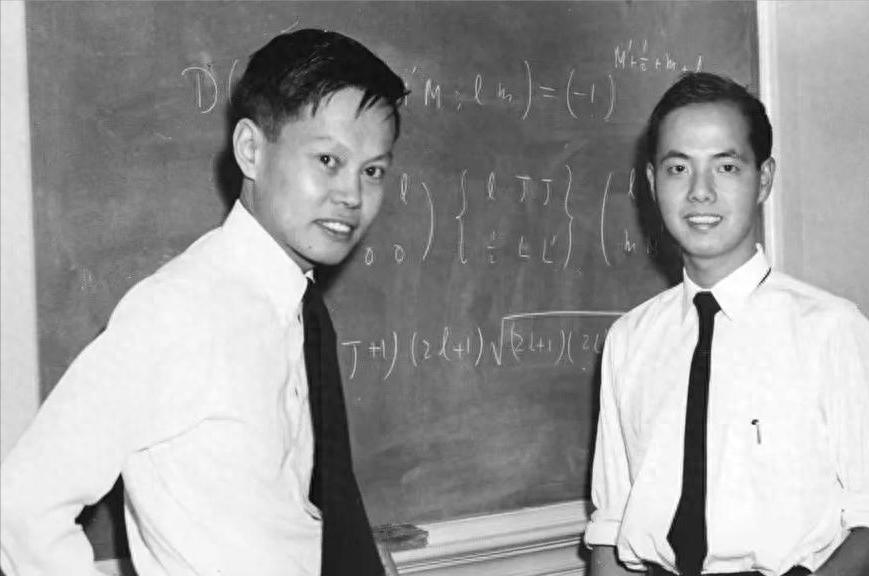

老同学重逢,杨振宁热情地帮李政道安顿下来。很快,两人便开始了紧密的合作,从统计力学到粒子物理,一连发表了好几篇高质量的论文,碰撞出智慧的火花。那段时间,是他们合作的“蜜月期”,彼此间充满了欣赏。

然而,关系再好也挡不住性格中的差异。杨振宁年纪稍长,性格强势自信,讨论问题时总习惯占主导。李政道虽然年轻,但物理直觉敏锐,且对认定的事情非常坚持。

1952年,一篇关于统计力学的论文署名问题,成了两人关系中的第一道裂痕。杨振宁认为自己是兄长,理所当然地把名字放在前面。李政道虽然心里不痛快,但还是同意了。

然而,到了第二篇论文时,李政道坚持要按国际惯例的姓氏字母顺序排列,他的姓(Lee)在杨(Yang)之前。这下轮到杨振宁不高兴了。这件“小事”像一根刺,悄悄扎进了两人的关系中。

到了1956年,物理学界遇到了一个大难题——“θ-τ之谜”。当时所有物理学家都认为,一个物体和它的镜像应该遵循相同的物理规律,即宇称守恒。然而,实验数据却显示在某些情况下可能并非如此。

就在大家一筹莫展时,李政道提出了一个极其大胆的想法:在弱相互作用中,宇称可能根本不守恒。根据李政道晚年的回忆,是他先有了这个突破性的念头,然后才与杨振宁深入讨论。

杨振宁一开始对此表示怀疑,但在李政道的坚持和两人的反复推理论证下,他们最终联手完成了那篇改变物理学历史的论文。论文不仅论证了宇称不守恒的可能性,还设计了一套实验方案去验证它。

没过几个月,吴健雄女士的实验团队就用铁一般的事实证明了他们的理论。消息一出,整个物理学界都沸腾了。

1957年,诺贝尔奖委员会以破纪录的速度将物理学奖颁给了李政道和杨振宁。两个中国人站上了科学的最高殿堂,这是天大的喜事。然而,荣誉这东西既能将人捧上天,也能将关系砸出个大坑。

在斯德哥尔摩领奖时,关于谁先上台从瑞典国王手里接过奖章的问题又成了麻烦。杨振宁再次提出自己年纪大应该先上,这话让李政道心里堵得慌。在他看来,这个理论最核心的想法是自己提出来的。

但在家人的劝说下,为了维护华人在世界舞台上的整体形象,李政道又一次选择了退让。表面上,他们风风光光地一起领了奖,但在台下,两人心里的那道裂痕已经深得快要崩开了。

诺贝尔奖的巨大光环非但没能化解矛盾,反而让“谁的贡献更大”这个问题变得越来越尖锐。

诺奖之后,两人还维持了几年合作,但心里的疙瘩越结越大。压垮骆驼的最后一根稻草出现在1962年,当时美国著名的《纽约客》杂志要给他们写一篇长篇报道。

在文章最后校对时,杨振宁希望能加一段注解,说明文章里他们俩名字的排序是按照姓氏字母顺序来的,言下之意是这个排序并不能说明贡献的大小。这个要求彻底让李政道愤怒了。

在他看来,杨振宁这是要在全世界面前再一次模糊甚至贬低自己在这项工作里的原创贡献。这一次,李政道一步也没退,他坚决不同意加任何形式的注解。两人为此吵得不可开交,最后不欢而散。

从那以后,这对科学界的黄金搭档就彻底分道扬镳,十三年的合作画上了句号。之后的半个多世纪里,两人几乎成了陌生人。

2003年,李政道曾公开发表过一封信,里面有一句话给他们俩的关系做了一个总结:“我和杨振宁的分裂,无疑是中华民族的一个很大的悲剧,但它是事实,无法回避。”

“我和杨振宁的分裂,无疑是中华民族的一个很大的悲剧,但它是事实,无法回避。”

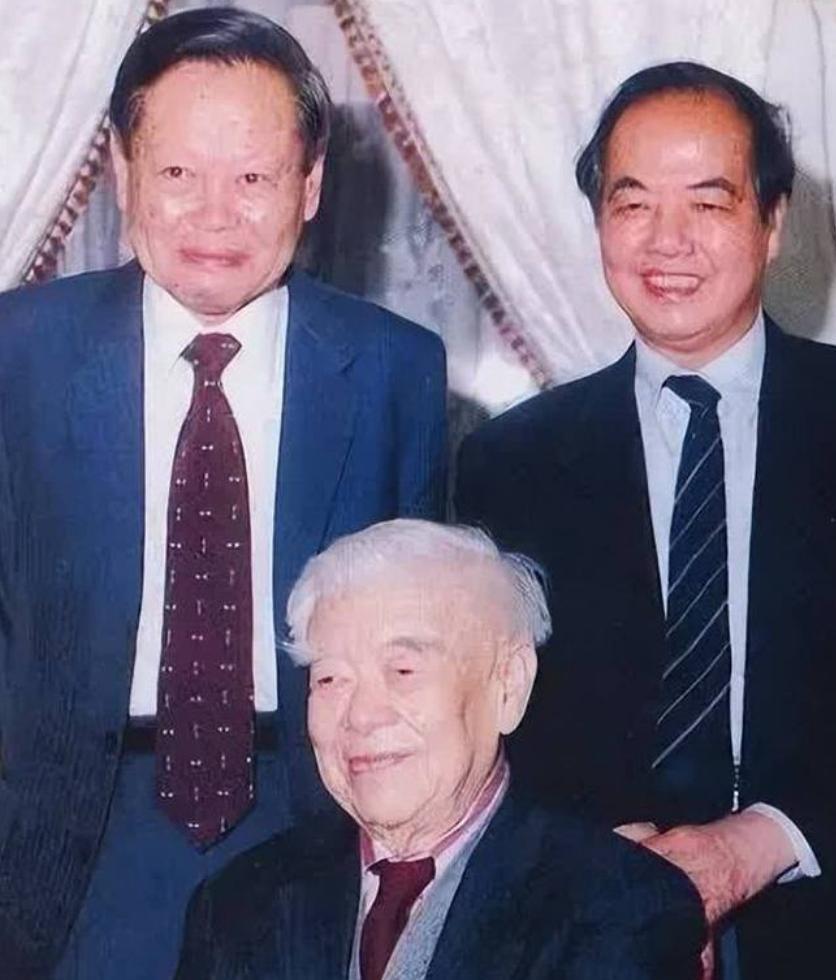

决裂固然可惜,但两位大师并没有停止为科学和中华民族做贡献,只是他们选择了完全不同的道路。

李政道像一个不知疲倦的“播种者”,中美关系一解冻,他就频繁回国讲学,深知国内科技和世界的差距。他发起CUSPEA项目,从1979年到1989年选拔了近千名中国最顶尖的物理系学生到美国最好的大学读博士。

这批人后来很多都成了国际知名学者和中国科研的顶梁柱,影响深远。他还大力推动了中国正负电子对撞机的建造,为中国高能物理的发展打下了基础。

杨振宁则在晚年做了一个更有标志性意义的决定:放弃美国国籍,回归中国。他回到清华大学定居,一手创办了高等研究院,专心培养中国的顶尖科研人才。

如今,杨振宁先生已是百岁老人,依然在清华园里思考着物理和人生;而李政道先生也已年过九旬,定居在美国。他们终究没能等来一句迟到的和解,这段往事就像一声长长的叹息,回荡在科学史的长廊里。