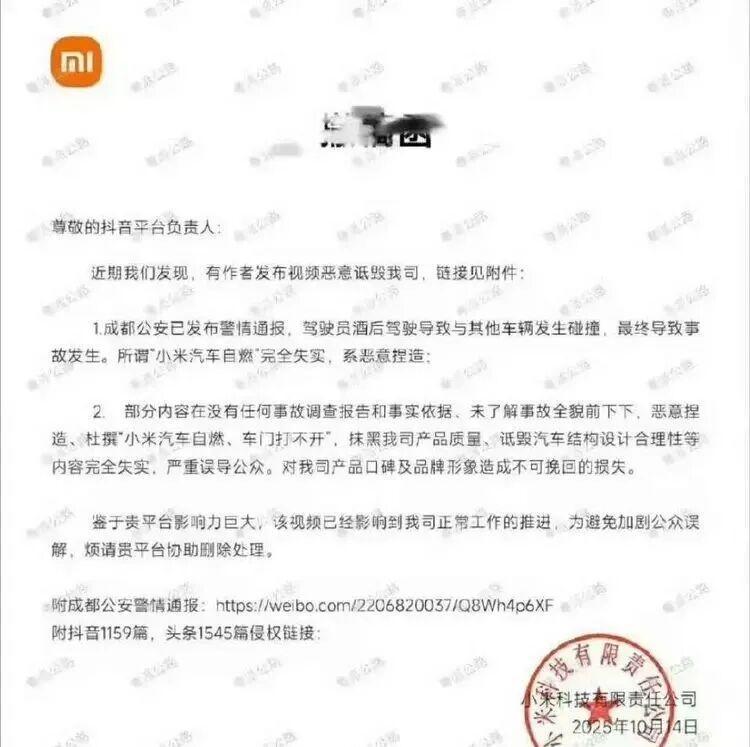

家人们,最近的汽车圈可谓风波不断,瓜比电视剧还精彩!前脚成都小米汽车碰撞事故的余温还未散去,后脚小米法务部就迅速行动,拿着“尚方宝剑”直冲抖音,一纸撤稿函要求删除1159条抖音视频、1545条头条内容,总计达2704条,理由简洁明了——“抹黑”。

打开百度APP畅享高清图片

这一波操作着实让网友们惊掉了下巴。公安通报明明仅表明是“酒驾引发碰撞起火”,像“车门打不开”这类关键细节都还未调查清楚,小米怎么就如此急切地给所有质疑盖棺定论了呢?更讽刺的是,就在几天前,雷军还在智能网联汽车大会上义正言辞地呼吁“抵制水军黑公关”,强调行业要“理性讨论”,可转眼间就用删帖的方式给舆论来了个“一键静音”,这翻脸速度简直比翻书还快。

事情的起因还得从那起成都事故说起。一辆小米汽车发生碰撞后起火,警方很快通报是驾驶员酒驾导致,否定了“自燃”的说法。然而,关于“碰撞后车门为啥打不开”的疑问,却一直萦绕在大家心头。毕竟对于价值几十万的汽车来说,极端情况下的逃生通道可是关乎保命的关键,车主们发视频询问“这是不是设计缺陷”,完全是合情合理的。

但小米似乎并不这么认为。

在10月14日落款的撤稿函里,发件人是小米法务,收件人是抖音平台,内容明确要求删除1159条抖音、1545条头条视频,理由是“恶意诋毁”。

他们将所有涉及事故的质疑视频一股脑儿地归为“恶意诋毁”,要求平台一刀切地删除。

从表面看,这似乎是一起再正常不过的企业维权行动。事故刚发生,谣言四起,品牌出手辟谣,本是情理之中的事。可问题在于,小米的“辟谣”来得太过仓促、急切且“全面”。

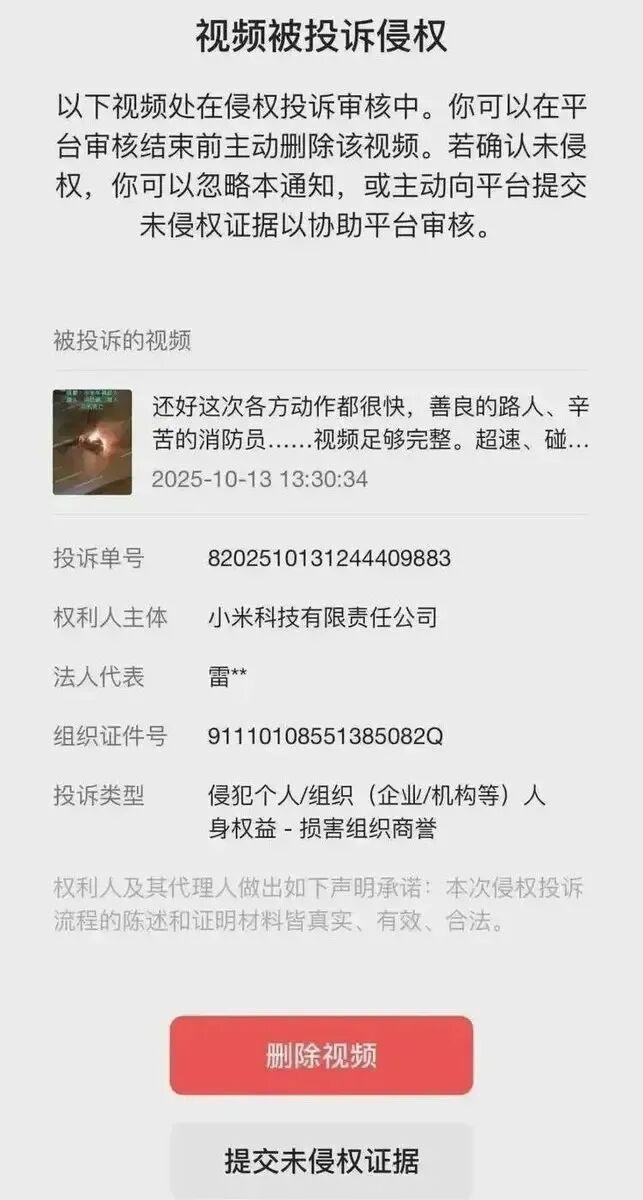

有抖音创作者收到侵权投诉通知时都懵了,自己只是转发了事故新闻,配文“想知道车门解锁机制”,怎么就成“侵犯商誉”了呢?更有车主吐槽:“我花20多万买辆车,连问一句安全问题的权利都没了?”

这已经不是小米第一次用“删帖”来解决问题了。老米粉们都清楚,以前小米手机出问题时,应对套路就是“粉丝冲锋辩护 + 法务发函删帖 + 新机型转移视线”。比如某次手机发热严重,网上吐槽声一片,结果小米反手就发布新机型预热,再让法务投诉一批吐槽账号,争议很快就被压下去了。

但造车和做手机可有着本质区别。手机死机重启就行,可汽车一旦出事,那可是人命关天的大事。网友们说得十分扎心:“你家手机卡成砖,最多骂两句换个新的;可汽车门打不开,出事儿就是一条命,这能一样吗?”反观特斯拉和比亚迪,遇到事故时哪怕数据对自己不利,也会先把调查数据公开,主动回应大家关心的安全问题。而小米倒好,调查结果还没个影儿,先把质疑的声音全捂死了。

更让人无语的是雷军那波“声东击西”的操作。成都事故后,全网都在等他回应车门安全问题,结果他在汽车大会上全程对事故只字不提,反而大谈“研发投入57.9亿”“芯片算力700Tops”,最后还呼吁抵制水军。直播弹幕里清一色的“小米加油”“相信雷总”,整齐得像提前排练过的军训汇演,反而引来更多嘲讽:“建议雷总先查查自己家的控评水军”。

说起小米法务部,在网上那可是“名声在外”。网友给他们起了个外号叫“互联网清道夫”,不管是调侃雷军的表情包,还是写篇关于小米创业的小说,只要稍微沾点边,就能收到投诉通知。有网友开玩笑:“我发句‘今天天气像雷军笑容一样暖’,都怕被投诉侵犯名誉权”。这次大规模删帖,更是让大家吐槽:“别的公司公关灭火,小米法务出征,片甲不留”。

其实大家并非非要跟小米过不去。小米SU7从上市到现在,靠着“年轻人的第一台车”的口号卖得相当不错,21.59万起的价格确实戳中了不少消费者的心。但汽车行业的底线是安全,消费者要的不是“我们很安全”的口号,而是能看得见的碰撞测试数据,是清晰的车门解锁机制解释,是事故发生后的透明调查。

就像之前杭州女网红开小米车撞树那事儿,网红说“刹车失灵”,结果被扒出穿十多厘米高跟鞋开车,最后删帖道歉。那起事件里,小米也是第一时间投诉下架视频,而不是主动公布检测结果。这种“遇事先堵嘴”的习惯,放在汽车领域真的行不通。

现在网上的声音越来越明确:“删帖容易,重建信任难”。

小米与其花精力去统计2704条要删除的视频,不如把这些精力用在刀刃上——公开成都事故的完整调查细节,展示车门在碰撞后的解锁测试过程,给消费者一个实实在在的交代。毕竟几十万的车背后,是一个个家庭的安全托付,不是靠一封撤稿函就能糊弄过去的。

说到底,汽车圈不是数码圈,靠控评和删帖赢不来口碑。雷军总说要“让小米汽车跑遍全世界”,但现在最该做的,是先跑过这场舆论危机,用坦诚和透明,把消费者心里的问号一个个拉直。

不然的话,删得了网上的视频,可删不掉大家心里的顾虑啊!