导语

近期,多地卫生健康部门发布文件,明确医务人员科普行为的“红线”,以规范医疗科普活动,保护患者隐私。

就诊过程成素材,患者隐私遭曝光

患者未知情却成了医疗科普主角

据媒体报道,今年6月,李女士前往某三甲医院就诊时,遭遇了一件令人不安的事情:医生未经患者明确同意,私自拍摄就诊过程,并将视频发布至网络平台。

尽管视频中李女士的面部被做了小范围马赛克处理,但衣着、话语、关键病史等信息均未脱敏,导致李女士被朋友“一眼认出”。更令人担忧的是,该医生视频账号的“门诊实录”合集已发布78个患者看诊案例,表明侵犯患者隐私并非偶然。

这并非医学科普首次引发关注。此前,“央视财经”就曾曝光部分网红医生乱象:在短视频平台变相或直接发布虚假科普,实则进行视频会诊、开药,甚至直播带货。

在自媒体盛行的时代,不少医生在各大平台开设科普账号,采用“专业解读+病例分享”模式,通过真实诊疗场景增强内容吸引力。

记者调查发现,全国多家三甲医院的医生都在采用这种模式运营科普账号,部分账号粉丝数量可观。然而,在患者隐私保护方面,这些账号却存在明显漏洞和隐患。

多地发文明确“红线”,

规范医务人员科普行为!

近期,国家及地方频繁出台政策,积极规范医学领域自媒体科普行为。

8月1日,中央网信办、国家卫健委、市场监管总局和国家中医药管理局四部门联合发布《关于规范“自媒体”医疗科普行为的通知》(下称《通知》)。

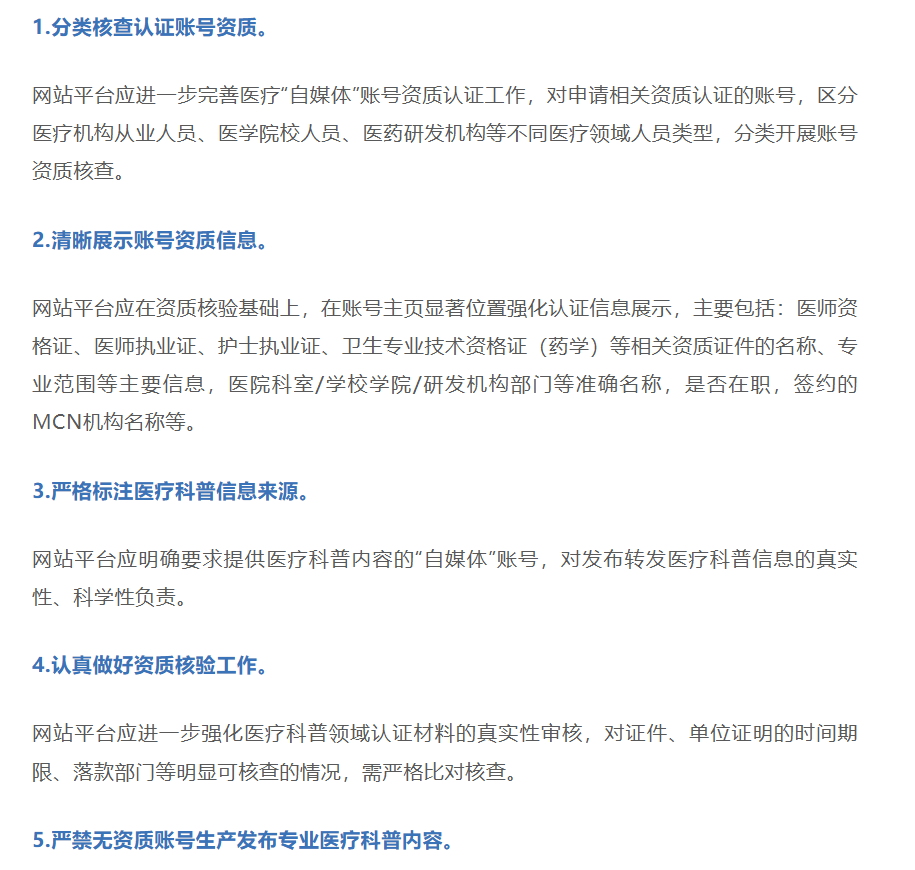

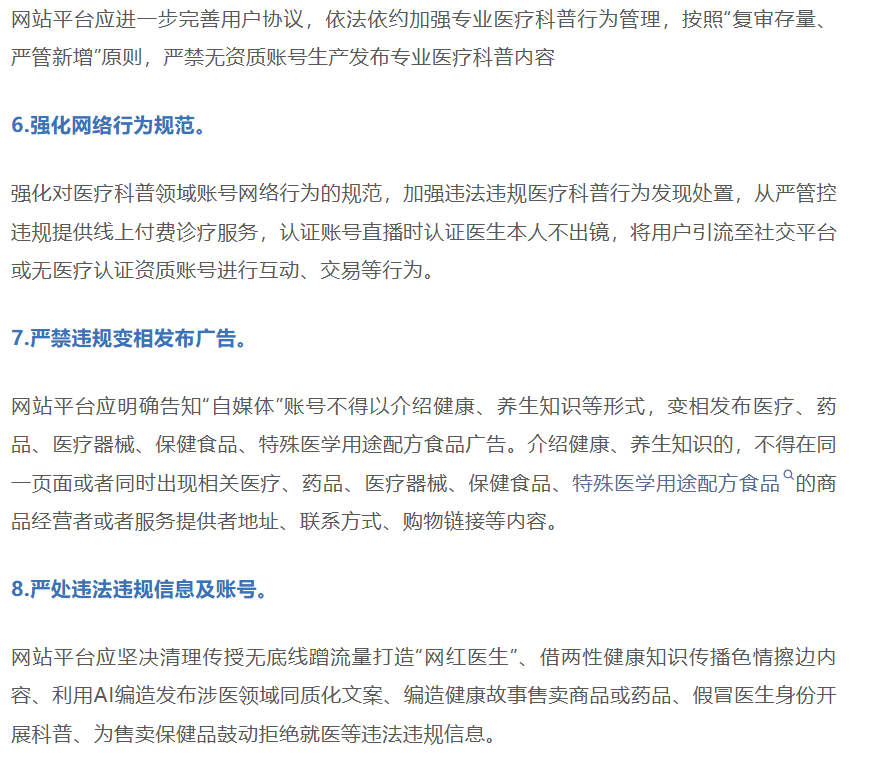

为进一步压实网站平台信息内容管理主体责任,《通知》提出了8点要求:

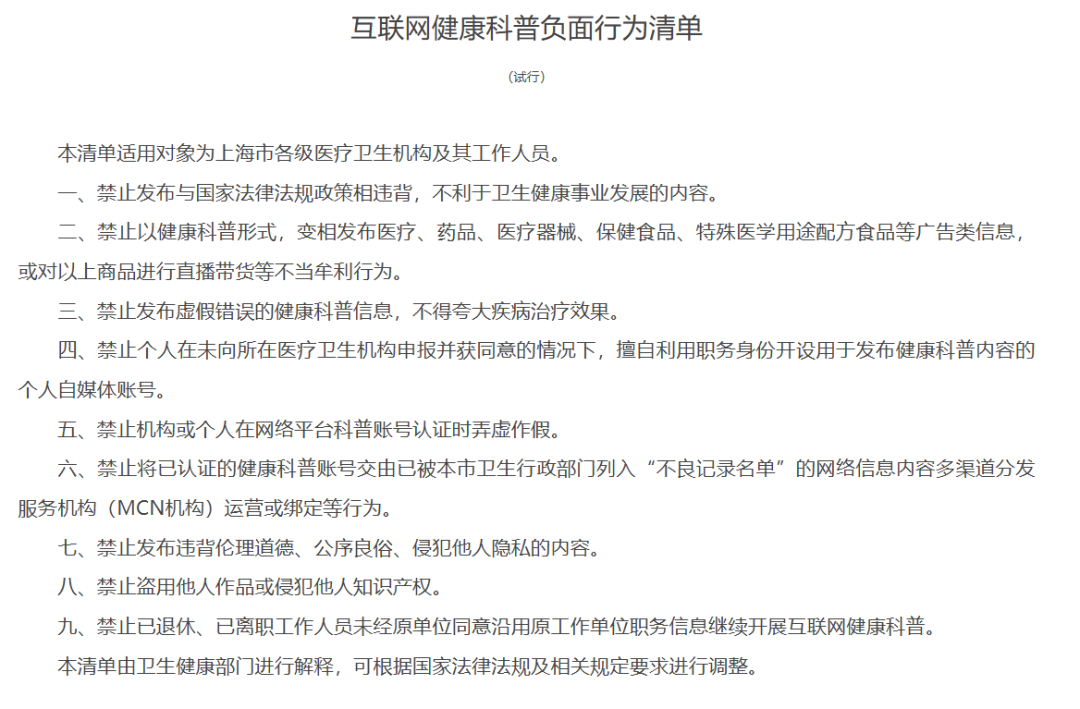

在政策与法规层面,很多地方已出台规范性文件予以规制,如上海市、四川省等地区出台的《互联网健康科普负面行为清单(试行)》,通过划定禁止性规定,为健康科普内容立规矩、树标准。

在监管机制层面,卫生健康、市场监管及网信等部门正在构建跨部门协同治理模式。早前7月4日,国家卫生健康委召开新闻发布会,新闻发言人胡强强就指出,国家卫健委将与相关部门一起,加大互联网健康科普乱象的整治力度。

面对禁止清单和科室的科普要求,

医务人员和医疗机构该怎么做?

多地陆续发布科普禁止行为清单,这是否意味着医生不能再做科普了?实际上,答案恰好相反,很多情况下,做科普对医生来说可能是一个“必选项”。

随着各地明确将健康科普工作纳入医务人员日常业务考核、评先评优、职称晋升的考核内容,医务人员的科普创作热情被极大激发。但不可避免的,大量仅以评职称为目的、功利性极强的低质科普内容也大量涌现,泥沙俱下,不仅数量极大难以甄别,而且对优质内容的涌现也极为不利。

业内人士普遍认为,前述政策及时为医疗科普行为划定了清晰的合规底线,具有积极的导向作用。但构建健康的医学科普生态,仍需各方协同发力。

中国卫生法学会副会长郑雪倩建议,国家层面需完善法律法规,明确医生网络行为的法律边界,制定相关实施细则;平台方应强化审核责任,对医疗科普内容重点把关;医疗机构应加强对医生自媒体行为的内部管理和监督;医生群体须严守职业伦理底线;公众亦需提升健康信息素养,增强辨别能力。

对于医生和医疗机构来说,必须严守职业操守。科普内容创作必须严守真实性、合规性及科学性底线,严格区分科普与商业广告,不得以科普名义变相发布医疗、药品等广告或进行直播带货牟利,不得发布未经证实的医疗信息,同时要严格保护患者隐私。此外,医疗机构应定期开展合规培训,通过法律法规解读、案例分析等方式帮助医生把握科普尺度。

“科普很重要,但不能以牺牲普通人隐私为代价。”某三甲医院一名刘姓医生向记者感慨道。他认为,医疗机构应尽快建立完善的患者同意流程,确保患者在充分知情的前提下作出书面授权,并保留随时撤回的权利。同时,充分利用技术手段,最大限度保护患者隐私,让医学科普在法治轨道上行稳致远,真正成为连接专业医学与公众健康的桥梁。

来 源 / 华医网综合

平台调整了推送规则

并点击文末 “在看” 与 “点赞”

2026年卫生资格考试备考要趁早!华医题库更新快、功能全:视频课程、海量题库、精品模拟卷、晋高面审辅导一应俱全,更有每日免费刷题福利!点击卡片,立即开启高效复习!

*此处为课程推广广告

点击上方卡片了解详情