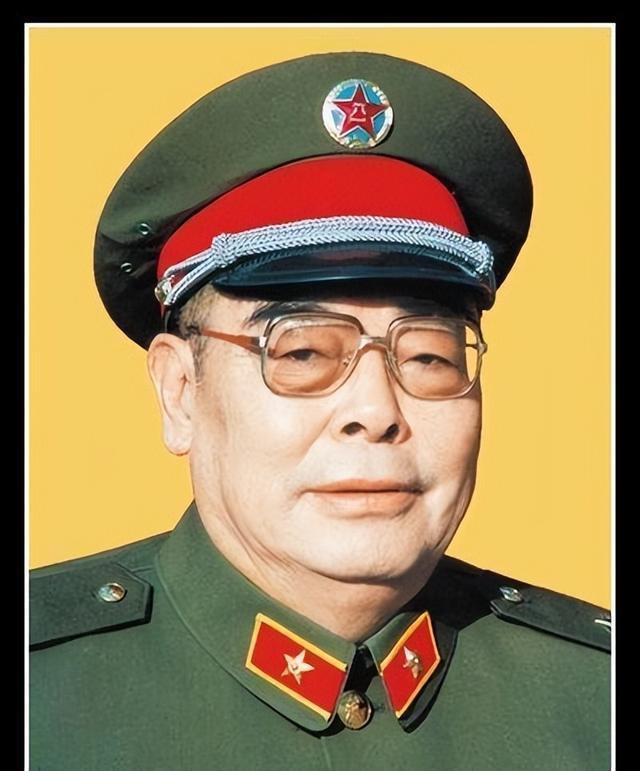

作为新中国军事工程教育的奠基性学府,哈尔滨军事工程学院(简称哈军工)自1953年创建以来便承担着培养顶尖军事人才的重任。首任院长陈赓大将从选址到师资配置全程把关,汇聚全国最优质的资源。然而随着办学深入,一个特殊群体逐渐成为管理焦点——高层干部子女。据统计,十大元帅中有七位、十大将中有六位的子女曾在此求学,董必武、林伯渠等革命元勋的后代也相继入读,民间因此戏称其为'红色子弟学校'。

面对特殊背景学员占比激增的现实,学院管理层陷入两难困境。'这些孩子的父母都是国家栋梁,但家庭教育普遍缺失',某系主任在内部会议上坦言。部分学员因家庭背景产生优越感,而管理者既担心严格管理引发家长不满,又忧虑放任自流影响校风。1955年的一次学员冲突事件中,涉事双方分别来自开国上将和省委书记家庭,处理结果引发多方关注,暴露出管理机制的脆弱性。

陈赓大将针对管理困境提出'双轨原则':其一,建立统一评价标准,'不论将军之子还是布衣之子,考核标准必须完全一致';其二,实施差异化沟通策略,'发现问题要单独谈心,保护学员自尊心'。这两条原则在导弹工程系率先试点,该系规定学员每月津贴必须精打细算,严禁接受家庭额外资助。廖承志之子廖晖严格执行规定,即便祖母何香凝托人送来特产,也主动与室友分享,成为遵守校规的典范。

特殊案例处理更显管理智慧。林彪之女林晓霖因家庭变故长期独立生活,学校在执行假期管理规定时,既落实'非必要不返家'的政策,又通过增加生活补助体现人文关怀。这种'原则性坚守与灵活性处理相结合'的模式,有效化解了多起潜在矛盾。1958年某省长子女试图通过特殊渠道获取实验器材,被系主任依据陈赓原则坚决制止,事后该省长专门致信表示支持。

1957年招生制度改为保送制后,特殊群体规模急剧扩张。1960年在校生达2200人,次年增至2900人,中层干部子女占比显著提升。时任副院长刘居英发现,部分学员通过'红色通道'入学却缺乏基本学术能力,1961年他向中央军委提交专题报告,直指'保送制导致生源质量下滑'。罗瑞卿总长转呈周恩来后,军委办公厅紧急发文,要求全军严格招生程序,此举在全国产生强烈震动。

1962年爆发的陈东平事件将管理危机推向高潮。作为开国上将陈再道之子,陈东平通过特殊渠道进入导弹工程系后,连续三学期挂科,休学期间竟与境外特务机构通信谋求叛逃。案件在深圳海关告破后,哈军工党委依据总政治部指示,对其作出'三开'(开除学籍、团籍、军籍)处理并送劳动教养。毛泽东主席亲自过问此案,要求'必须查清每个落后学员的家庭背景',推动全军开展高干子女教育专项整治。

政治部1962年10月提交的《高干子女在校表现调查报告》显示,在受调查的498名学员中,312人表现优秀,153人表现中等,33人存在严重问题。落后群体中包括3位上将、1位中将、1位少将的子女,以及2位省委书记、1位省长的子女。该报告采用'匿名编号+背景披露'的创新方式,既保护学员隐私又明确责任主体,毛泽东批示要求'每个案例都要注明家长职务',此举开创了特殊群体教育管理的先河。

历经半个世纪发展,哈军工累计培养出150余位将军和39位两院院士,其管理智慧至今仍有借鉴意义。陈赓原则的核心在于'制度刚性'与'执行柔性'的平衡:导弹工程系实施的'零用钱禁令'确保公平,而对廖晖的'食物共享'特例则体现人文关怀;在林晓霖事件中,严格执行假期规定与增加生活补助并行不悖。1962年专项整治后,学校建立'家长-学校-军队'三方联动机制,要求高干每年提交子女在校表现评语,该制度被全军推广。

历史数据显示,制度完善期(1963-1966年)高干子女违纪率下降72%,优秀率提升至89%。陈东平案引发的管理变革证明,唯有将特殊群体教育纳入制度化轨道,才能实现'红色基因'与'专业能力'的双重传承。如今,哈军工留下的管理遗产仍在军事教育领域发挥着深远影响。