提起北京大学,这座顶尖学府在无数人心中都是梦想的殿堂。每年都有无数学子挤破头,只为能踏入这所名校的校门。然而,在这座人才济济的校园里,却隐藏着一个极其冷门的专业——古生物专业。

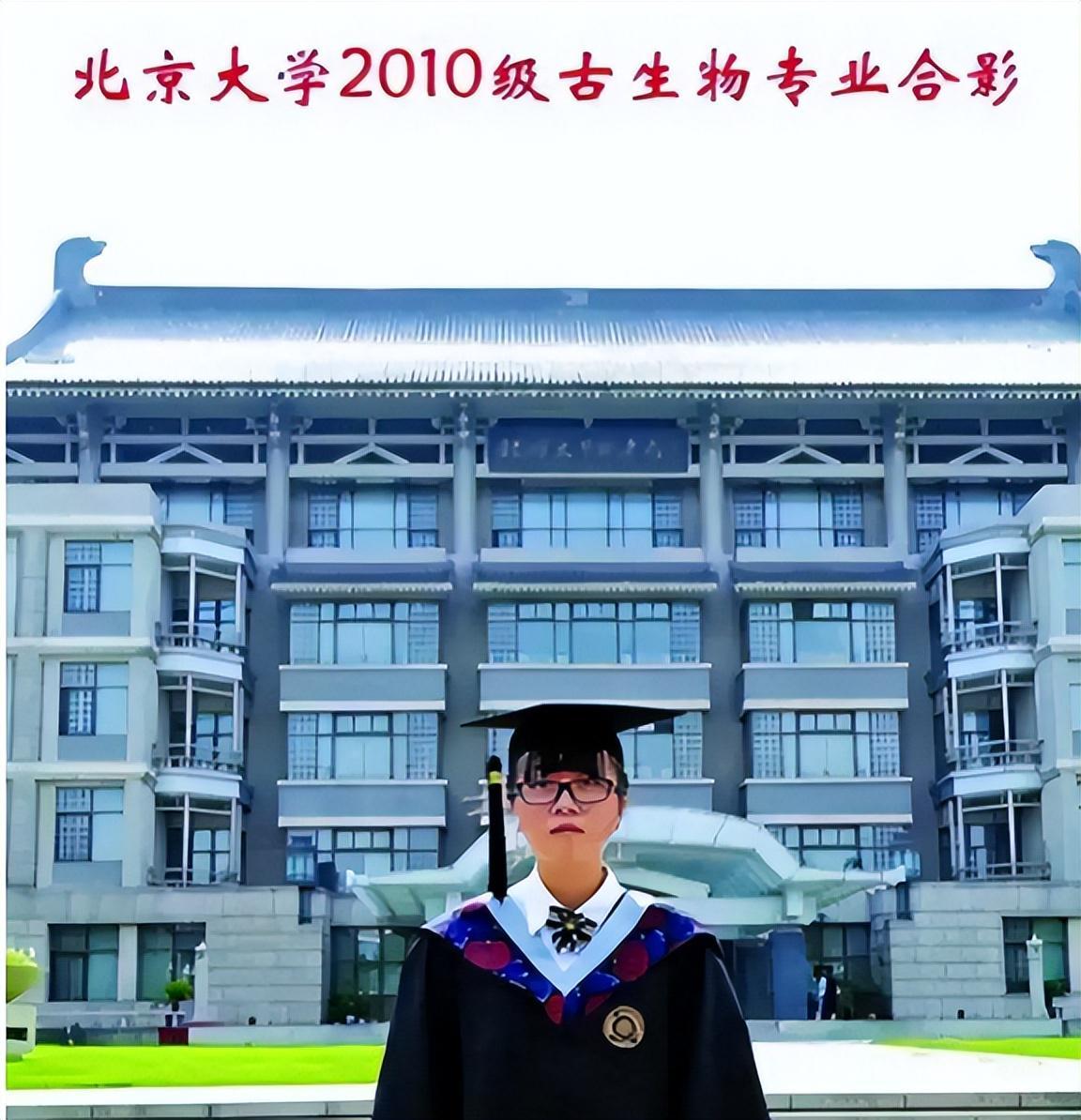

2014年6月,一张特殊的毕业照在网络上引起了广泛关注。照片中,一位女生孤零零地站在镜头前,上方写着“北京大学2010级古生物专业合影”。这位女生就是刘逸凡,她的毕业照让网友们惊讶不已——原来,这个专业不仅一人一个班级,更是一人一个专业!

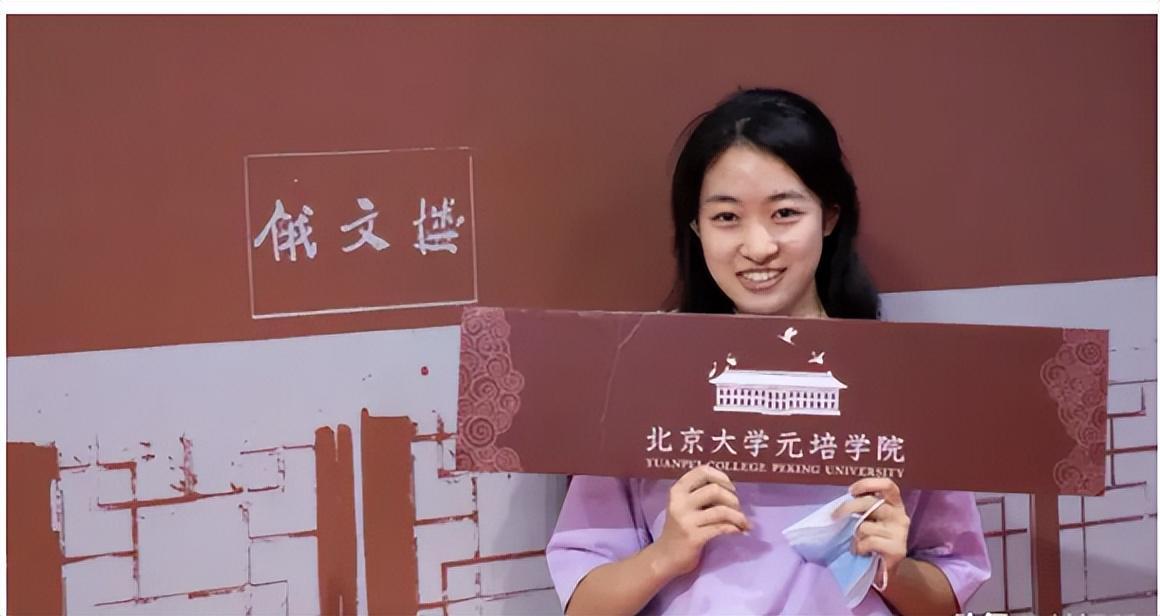

随着刘逸凡的解答,大家逐渐相信了这个事实。北京大学的古生物专业,自2008年开设以来,就以其独特的“一人培养”模式而闻名。这个专业属于北大元培学院,是在上世纪90年代初的基础上复建的,也是元培学院的第一个跨学科专业。

古生物专业主要研究的是生存在地球历史中的地质年代时期、已经几乎灭绝的生物,包括大家熟悉的恐龙和猛犸。然而,这个专业在元培学院内却鲜为人知,因为其培养模式十分特别。

“一人培养”模式意味着该专业的学生数量极少,计划招收的学生数量本就不多,甚至有时还会出现零人的情况。学生们需要一半时间学习地质学的课程,一半时间学习生物学的课程,学习任务十分繁重。

元培学院的副院长卢晓东曾表示:“该专业的学生像宝石一样珍贵。”虽然人少,但学校对他们的重视程度却一点也不低。薛逸凡就曾说过,由于专业只有自己一个人,所以与老师联系较多,有问题可以随时找老师上报,老师们也比较重视。

为什么这个专业人这么少呢?原因有多方面,包括就业、毕业等因素。中科院院士徐星就曾说过:“四个人进来,三个人都跑了。”还有一位学生表示,他在艰难地取得硕士学位后,却入职了一家出版社。

古生物专业的就业方向并不少,但到了近几年,其就业市场却出现了“饱和”的趋势。首先,想要进入科研院、研究所,门槛越来越高,一两篇SCI文章已经不够了。其次,博物馆的岗位越来越少,招的人也急剧缩少。

此外,随着各地的事业单位都在精简编制,很多岗位都增加了限制,比如会出现“地质学(非古生物方向)”的报名要求。甚至去教培机构应聘,一听到是古生物方向的,人家就不要了。

然而,在大环境下,博士还是具有很强的竞争力的。如果你能坚持下去,一路到博士,在博士这一阶段,想要找带一个“好工作”并不难。关于古生物专业的多种现象,也引起了人们的思考。

对于这个专业的人丁稀少,几个研究所都呼吁保留这个专业。他们表示:“有些学科必需要保留下来,特别是基础学科。”那么,保留下来这个专业,此专业学生会不会感到孤独呢?

薛逸凡在人人日志中写道:“如果排除该专业第一任从生科方向转换古生物方向的学生,排除第二、第三中途转入元培的学生,排除第五任马来西亚籍古生物专业学生,我作为该专业的第四任,可能是唯一一个始终有元培培养出来的本专业学生。”

但副院长卢晓东认为,这个专业是否冷门并不重要,重要的是人的兴趣。因为这个专业是没有办法给学生创造财富的,想要学好这个专业,都一定是热爱古生物研究的。兴趣是最好的老师。

从2008年到2016年的时间里,此专业的所有学生仅仅只有六名,真真是六代单传。其中张博然是第一届的学生,也就是第一任独苗。他是2005年的山东省理科状元,他认为在进行相关实验研究的时候,是存在着逻辑链条的。

与他不同的是,薛逸凡很早就知道自己是喜欢古生物学的。为了进入北大的古生物专业,她积极参与实验,参加竞赛,最终拿到了竞赛的金牌。拿到这个北大的保送牌时,她是非常激动的。

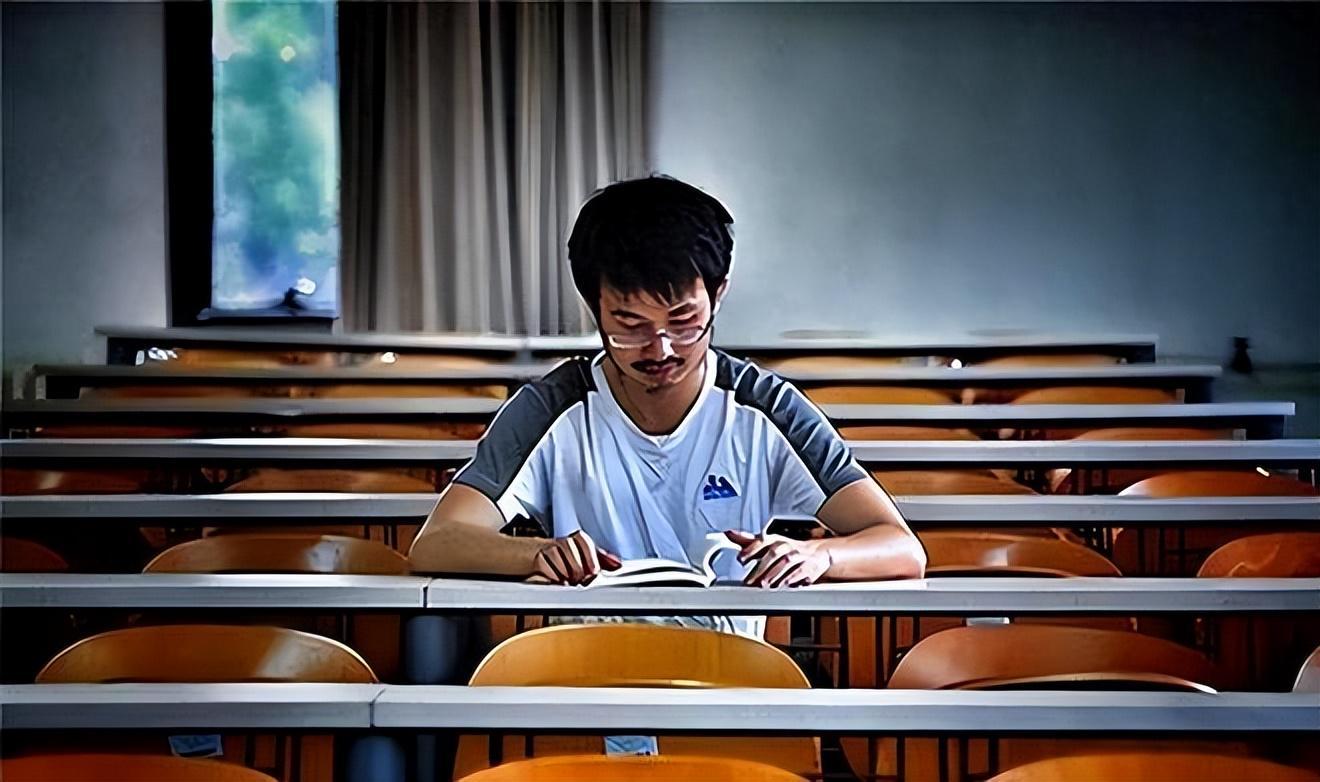

关于安永睿,在他大四那一年,几乎没有人选择这个专业,他也没有师弟师妹。于是,大四的他成为了北大三万多学生中古生物学的独苗。这就意味着,等到他毕业,六代单传之后,将迎来至少两年的生源断层。

大学四年,安永睿热爱上了徒步,不仅把零花钱都奉献给徒步,还奉献给了皮划艇。这个专业的学生,好像都有一种共同的特点,那就是热爱大自然。他们不仅愿意扶持时间和金钱,更愿意把自己全部投入到进去,有着近乎疯狂的努力。

比如,他们会告诉你南极都有什么动物,你会不会感到没意思,你应该去观察哪一方面,不能只看这是什么动物,更应该注意这些动物做了什么。其实不难看出,这个专业并不孤单,它有着前人所留下的无数积累,有着导师带领你前行,有着师兄师姐替你踏过这条路。

在北大,这些最孤独专业的故事,让我们看到了不被大众所熟知的另一种学习生活。或许有人觉得他们很孤独,不理解他们为什么这样选择。但是,我们要知道,正是因为有他们这样一群人,人类的文明才不会断开,才能绵绵不绝的延续下来。

不论是学生,还是老师,都是值得尊敬的。这是一种默默无闻的坚守,也是一种对知识的热爱和追求。