中新网北京10月18日电(记者 张曦 王昊 任思雨 郎朗)2025年的深秋,一场突如其来的寒潮让北京的气温骤降。在这个充满历史转折的时节,103岁的杨振宁完成了人生最后一次意义深远的告别。

作为首位获得诺贝尔物理学奖的华人科学家,杨振宁的学术成就被富兰克林学会与牛顿、麦克斯韦、爱因斯坦相提并论。然而,这位科学巨匠的人生轨迹远不止于实验室——他承载着五四运动的精神基因,在西南联大的战火中淬炼,最终以三次具有象征意义的告别,书写了一部个人命运与时代浪潮交织的史诗。

1929年的清华园,7岁的杨振宁随父亲杨武之(芝加哥大学归国教授)踏入这片学术圣地。彼时的清华园虽无今日规模,却聚集着陈寅恪、赵元任等学术大师。11岁展现数学天赋,16岁因日军侵华辗转昆明,在西南联大简陋的实验室中,他用未经漂白的粗纸记录量子力学笔记,这段经历成为他科学思维的基石。

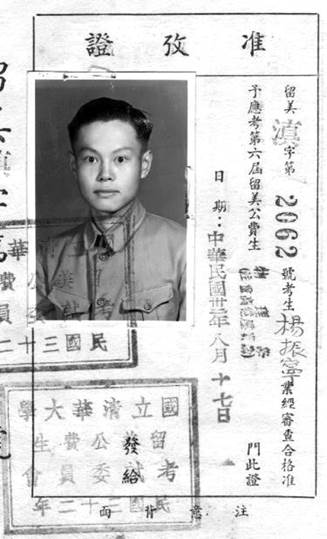

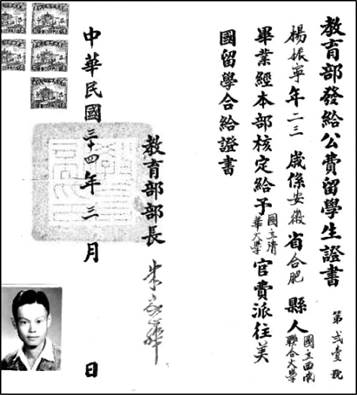

1943年,作为庚款留美考试物理专业唯一录取者,杨振宁登上驶向美国的轮船。在印度滞留两个月期间,他目睹了中国留学生遭受的种族歧视。当自由女神像出现在纽约港时,这个23岁的青年意识到自己正驶向改变物理学史的征程。

在芝加哥大学和普林斯顿高等研究所,杨振宁与李政道提出「宇称不守恒定律」,1957年成为最年轻的诺贝尔奖得主之一。然而,荣耀背后是身份的撕裂——他既是泰勒的学生、爱因斯坦关注的统计力学研究者,又因加入美国国籍承受着父亲临终前未能宽恕的痛苦。

1971年,当美国护照解除对华旅行限制时,杨振宁成为冷战期间首位访华科学家。他推动科大少年班建立,为筹集科教资金在纽约唐人街演讲至发烧,更在美国参议院听证会上严正声明钓鱼岛主权。1996年,他捐出积蓄和房产协助清华创建高等研究中心,施一公评价其「如定海神针」般引进12位国际顶尖学者。

2003年,81岁的杨振宁将纽约住所命名为「归根居」,迁居清华园。次年,他主动为大一新生讲授《普通物理》,每周一个半小时的课程涵盖知识、方法与科学史。这位耄耋学者坚持每天到父亲曾办公的科学馆查阅资料,直至95岁仍保持学术活力。

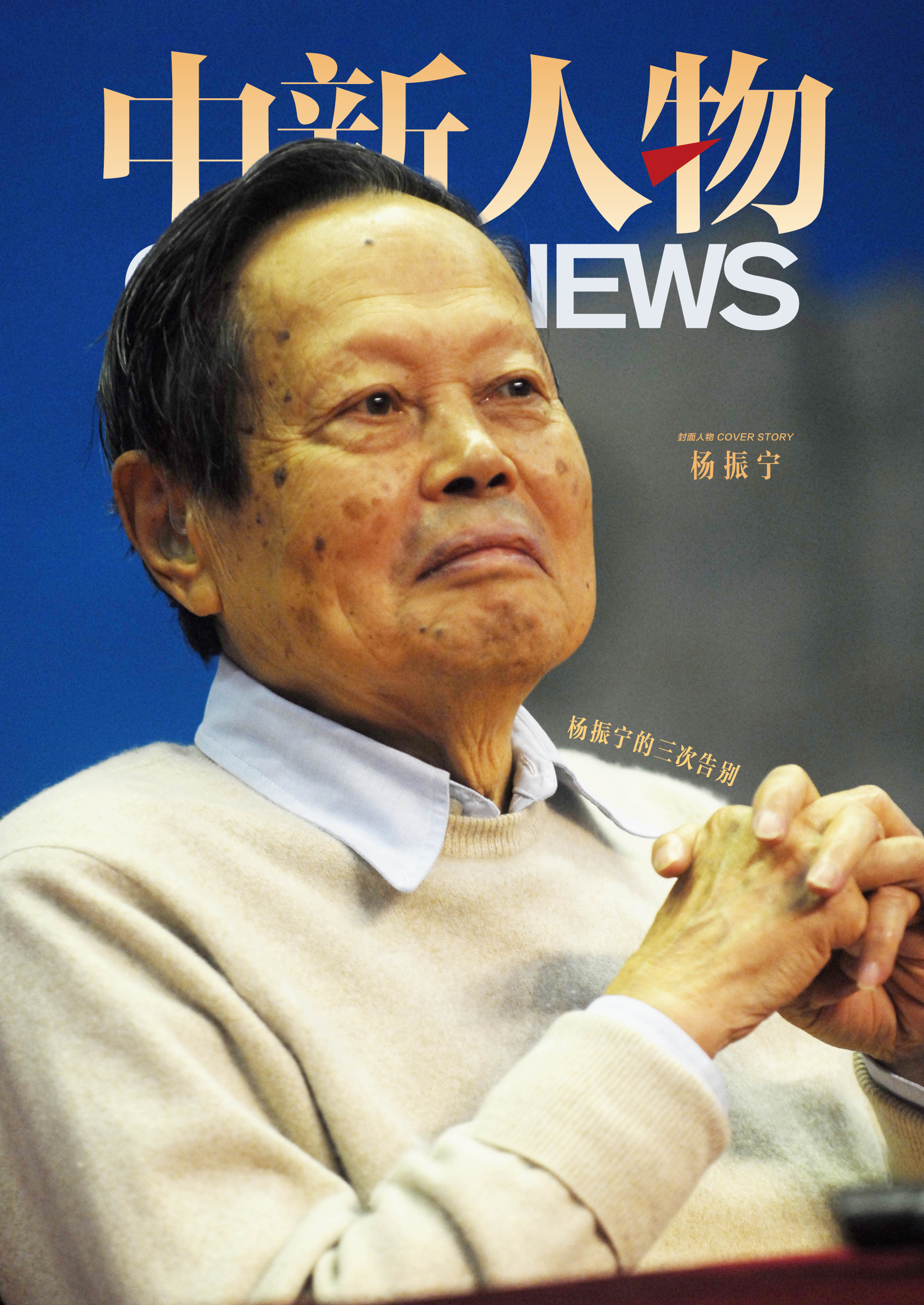

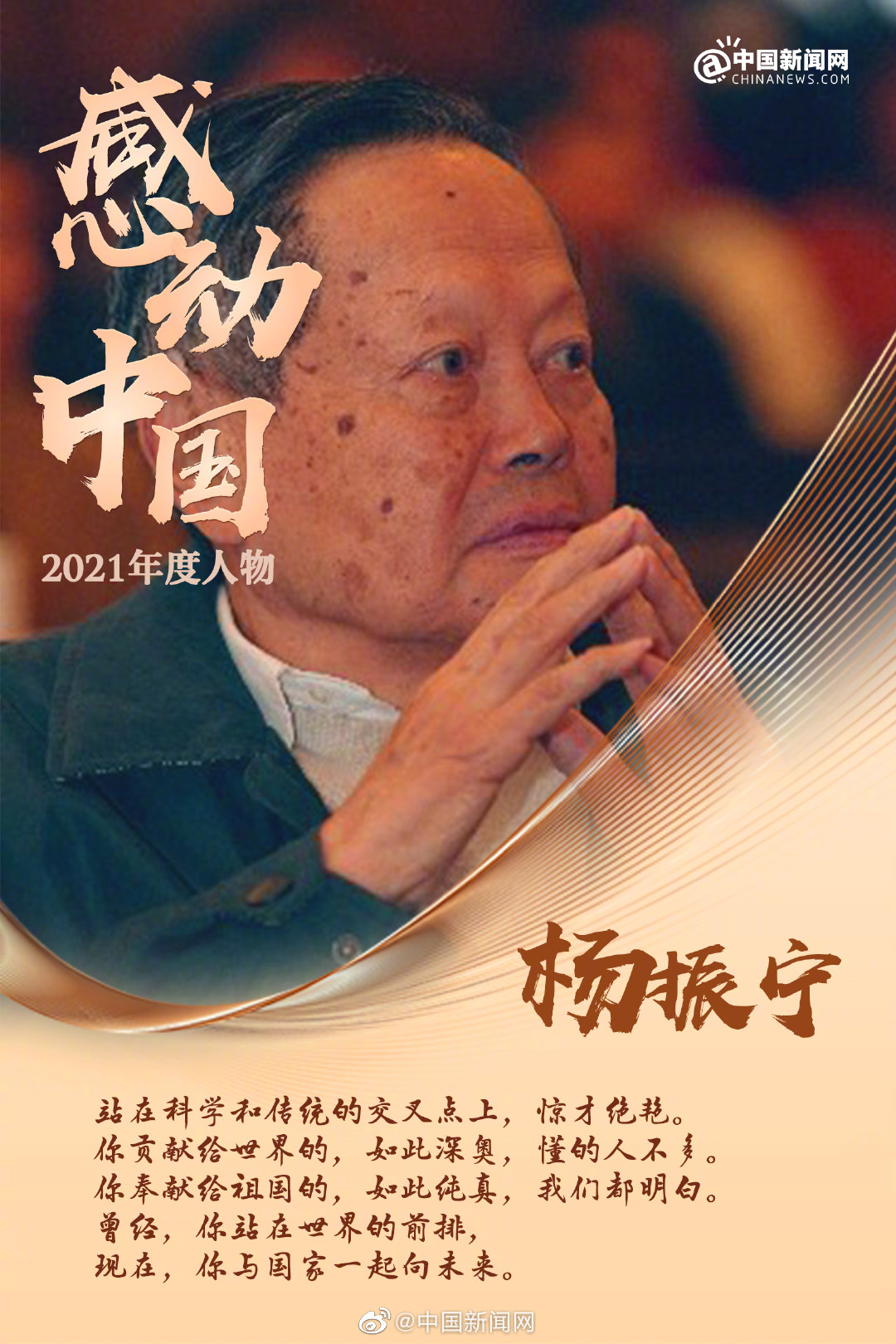

2015年恢复中国国籍后,他在清华110周年校庆捐赠2000余件手稿资料。《感动中国》颁奖辞称其「贡献给世界的深奥,奉献给祖国的纯真」。当百岁演讲中回应邓稼先「共同途」的期许时,这位跨越世纪的科学家完成了从清华园出发又回归的生命圆环。

杨振宁最爱的诗句「从一粒细沙中窥探世界,在一朵野花里寻觅天堂」,恰是其人生的写照——从清华园的草木到物理学的宇宙,从战火纷飞的年代到科技强国的今天,这位科学巨匠用三次告别诠释了知识分子的家国担当。

斯人已逝,松柏长青。(完)