“每年教授需完成8万元,副教授7万元,博士6万元,讲师4万元。若无法达成横向课题经费考核,年底绩效奖金将被扣除。”西北某高校青年教师向红星新闻记者透露,他正面临沉重的横向课题压力。横向课题由企业或非学术机构委托,旨在解决实际问题,与纵向课题(财政拨款、申请难度大)形成对比。然而,这一本应服务企业发展的科研模式,却在部分高校异化为职称晋升的“金钱游戏”,甚至催生出中介、企业“配合造假”的灰色产业链。

职称评定与绩效奖金:横向课题成高校“硬通货”

西北某高校王老师表示,横向课题不仅影响考核,更是职称晋升的“敲门砖”。“晋升副教授需完成3年横向课题考核,还需承担国家级或省级社科项目,或50万元经费的横向课题。”他透露,部分高校引进人才时,后期经费发放与横向课题完成情况挂钩,“承诺的100万元引进费,若横向课题做不到80万元,后期款项将无法兑现。”

西南地区某高校李老师指出,“211、985及双一流高校因竞争力强,横向课题机会较多,但普通高校尤其是二本院校申请难度大。”中部地区张老师则补充,其所在学校虽未强制考核横向课题,但职称评定中,横向课题成为重要参考,“纵向课题竞争激烈时,横向课题多的教师更易胜出。”

据张老师介绍,横向课题经费由企业或政府转至学校,学校收取20%-30%管理费后,剩余70%-80%由教师或团队支配。

自掏腰包、借款造假:灰色中介大肆宣传

在考核压力下,部分教师选择“自救”:找熟悉企业合作、自费委托课题,甚至借款或通过中介寻求企业“配合”。王老师透露:“有教师联系亲戚朋友的企业,将经费打入学校完成考核后,再通过报销领回,需支付管理费;更有教师为完成任务借款,或找中介介绍企业。”

▲武汉某公司发来的企业实拍视频与合作说明

红星新闻记者在社交媒体发现,大量中介以“横向课题合作”“科研成果转化”为名宣传。记者联系武汉某众创空间管理有限公司,其工作人员称,公司链接上千家企业,可定期收集需求委托高校研发。他坦言:“部分企业为提升背景或获取高校荣誉牌匾,愿意配合委托课题,但对学校知名度要求高。若教师急需评职称,可自费委托,我们收取服务费后撮合合作。”

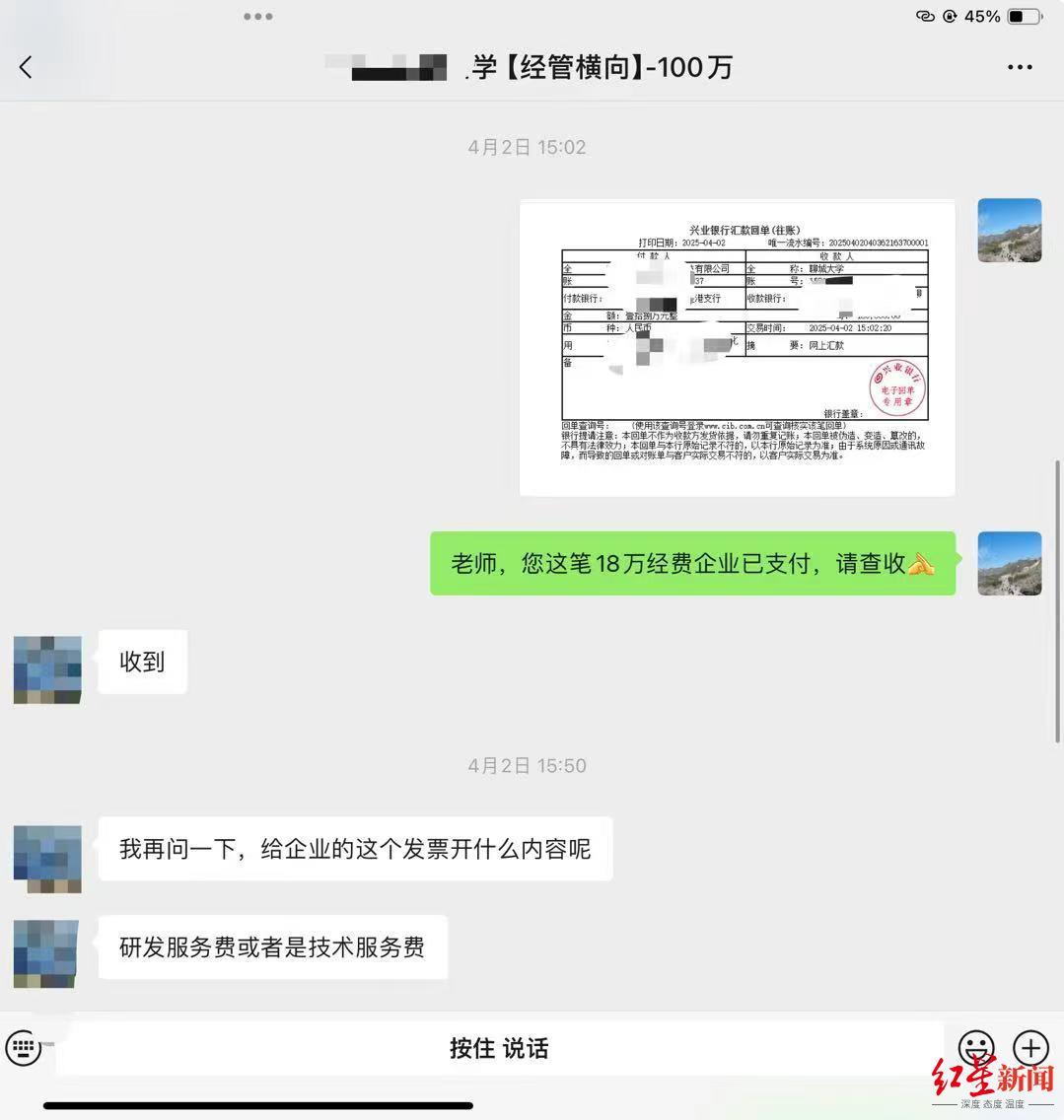

该工作人员举例:教师出资5万元,企业通过分期支付将款项打入学校报销,循环10次即可完成50万元课题。项目结项时,中介还可提供企业盖章的验收表、结项说明书及效益报告。

▲中介提供的横向课题合作转账单

“艺术、小语种等领域企业需求少,但高校仍要求横向考核。跨地区课题造假成本高,学校更易相信其真实性。”该工作人员称,公司协助教师完成课题已7年,核心环节由企业管理层操作,不存在泄密风险。记者联系多家中介后发现,此类合作模式普遍存在。

社交媒体上,中介企业频繁宣传,甚至使用“高校教师升副高才敢生孩子”等标题制造焦虑,评论区常收到数十家中介私信。

▲某社交平台中介发布的横向课题合作宣传

教育专家:应取消不合理考核,破除唯项目评价

王老师指出:“高校追求横向课题经费,将其作为办学成果宣传,但部分课题实为教师自费配合完成。”21世纪教育研究院院长熊丙奇向红星新闻表示,这一现象是“上有政策、下有对策”的产物。“教师自筹经费做课题,虽损失利息和管理费,但完成考核保住教职;学校则获得好看的经费流水,呈现服务经济的假象。然而,这些课题未真正服务企业,本质是弄虚作假。”

熊丙奇认为,这与地方高校组织教师“速成博士”、招聘“水博”以达成“申硕申大”指标的做法如出一辙,均属急功近利。他呼吁:“需督促高校调整考核指标,追问唯学历、唯项目的评价体系。引导高校安于定位,避免盲目追名逐利,实行分类管理评价,取消不合理数量考核,关注内涵建设与育人质量。”他强调,2018年教育部、科技部已提出破除“唯论文、唯职称、唯学历、唯奖项”的“四唯”现象,但部分高校仍存在此类问题,“需教育主管部门清理评估评审中的惯性,建立基于人才培养质量的评价体系。”

红星新闻首席记者 吴阳

编辑 潘莉

审核 王光东