作品声明:内容取材于网络

固态电池:电动车的终极梦想为何难圆?

被誉为电动车"终极技术"的固态电池,曾承诺彻底解决续航焦虑与安全隐患,让车辆轻松突破千公里续航。然而,中日韩三大电池巨头重金投入十余年后,竟无一能实现全固态电池的真正量产,集体陷入技术攻坚的泥潭。

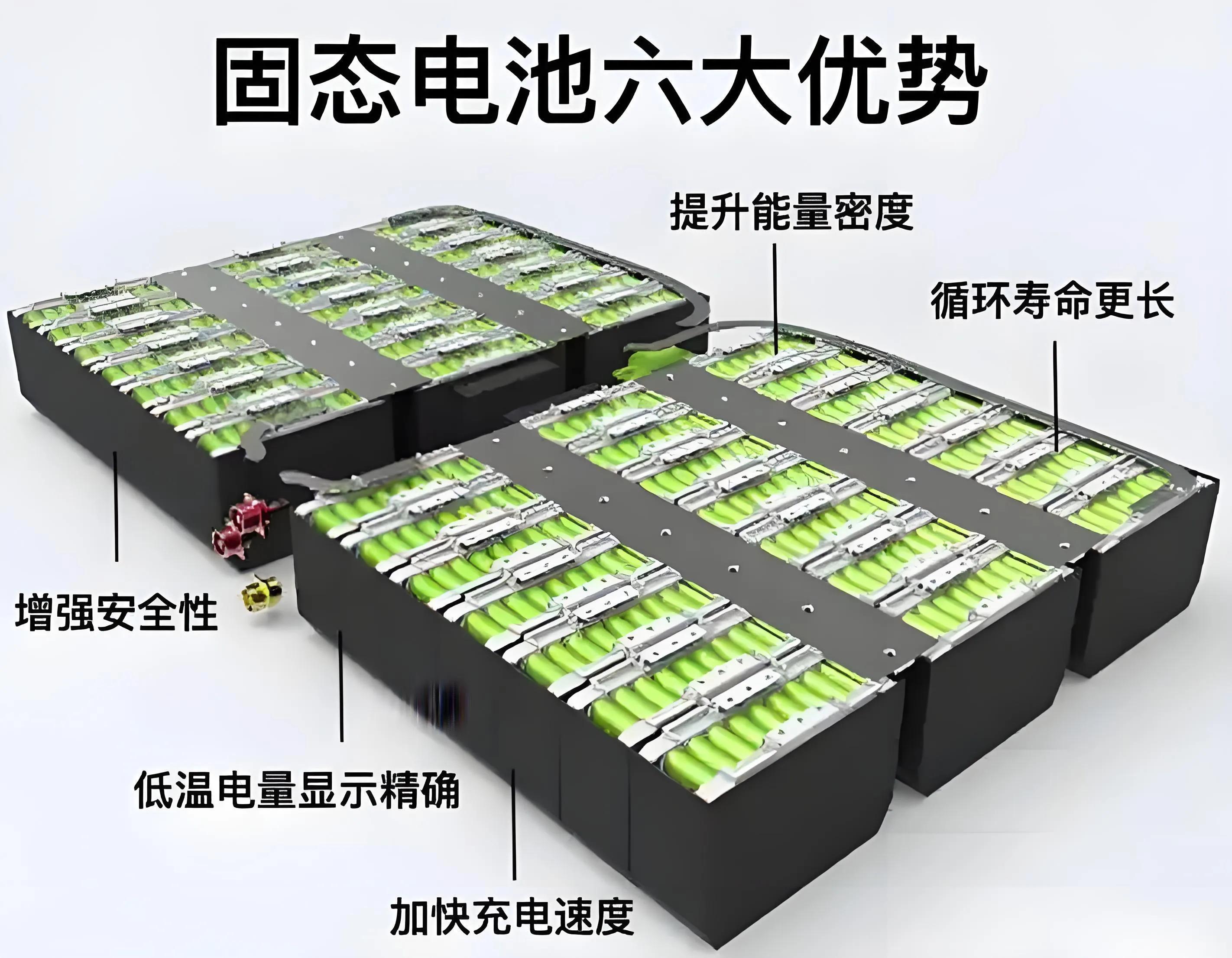

固态电池的核心挑战始于基础物理层面。传统液态电池中的易燃电解液被固态电解质替代后,看似简单的"固换液"操作,实则引发了多重技术难题:

即便突破物理障碍,化学材料的选择又带来新的困境。当前主流的三大技术路线均存在致命缺陷:

| 材料类型 | 优势 | 致命缺陷 |

|---|---|---|

| 聚合物 | 加工成熟、质地柔韧 | 离子导电率极低,需60℃高温工作 |

| 氧化物 | 稳定性高、成本可控 | 脆性大,难以加工成大尺寸电芯 |

| 硫化物 | 离子导电率超液态电解液 | 遇空气生成剧毒硫化氢,依赖稀有金属 |

硫化物材料虽性能完美,但其化学性质极不稳定。生产需在比手术室洁净千倍的环境中进行,单条产线投资成本达现有产线的数十倍,材料成本更是传统电池的四倍。

面对双重技术困境,三国选择了截然不同的突破路径:

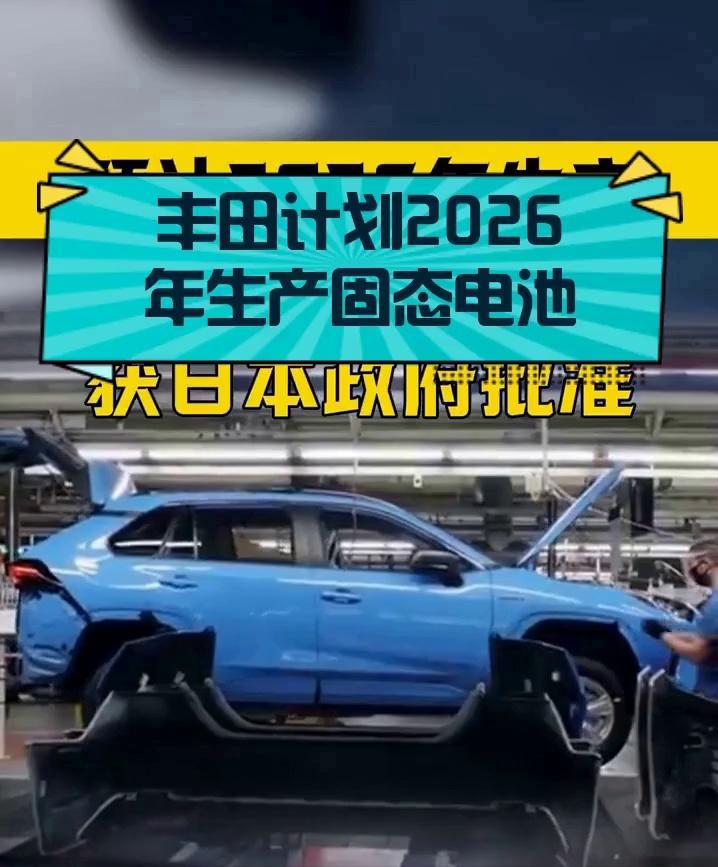

丰田等企业将全部筹码押注硫化物路线,试图通过一次技术革命赢得全局。但这种高风险策略已持续十五年,若在成本或安全性上无法突破,巨额投入可能付诸东流。

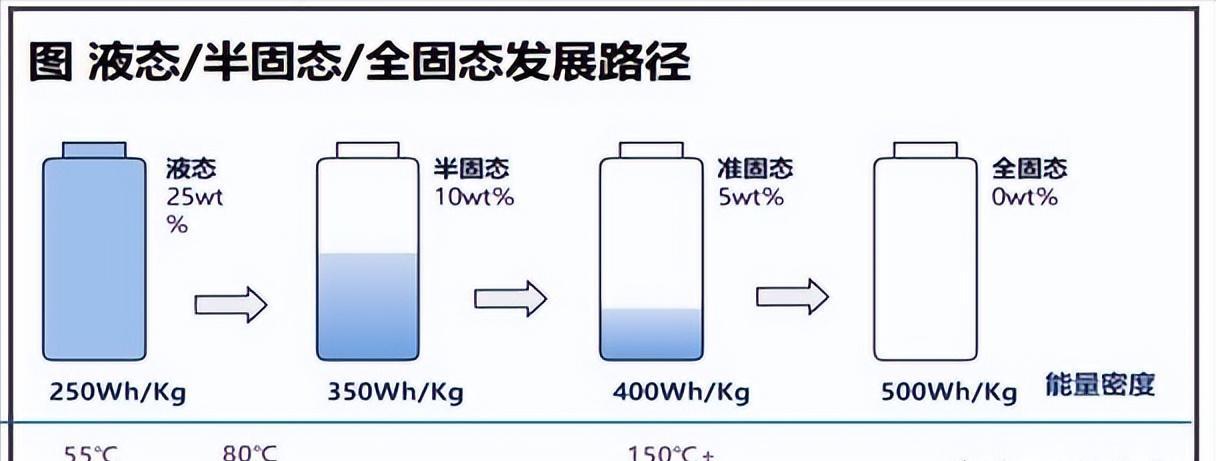

中国采取"三线并进"策略,同步研发聚合物、氧化物、硫化物技术。在产业化层面,通过半固态电池方案巧妙绕开物理难题:

这种"不完美"方案激活了全产业链,通过市场迭代积累数据、降低成本,为最终攻克全固态技术提供资金支持。同时,快充技术和换电模式的成熟,缓解了用户的续航焦虑。

韩国企业选择氧化物和硫化物双路线,但投入力度有限,距离技术突破更加遥远。这种保守策略使其在固态电池竞赛中逐渐掉队。

全固态电池的商业化进程远低于预期。最初设想的2025年量产目标已成为泡影,行业普遍预期推迟至2028-2030年。中国科学院院士欧阳明高预测,能量密度达400Wh/kg的全固态电池,可能要到2027-2028年才能看到产业化曙光。

信息来源:

中国青年网2022-07-12《中国固态电池研发落后吗?》

新浪财经2025-01-02《固态电池热潮下的三点冷思考》