咱们平时去新疆旅游,或者在街头碰到维吾尔族朋友,总能发现一个特别的点:他们好多人长着咱们熟悉的东亚眉眼,眼神温和亲切,可鼻梁却格外高挺,看着特别有辨识度。

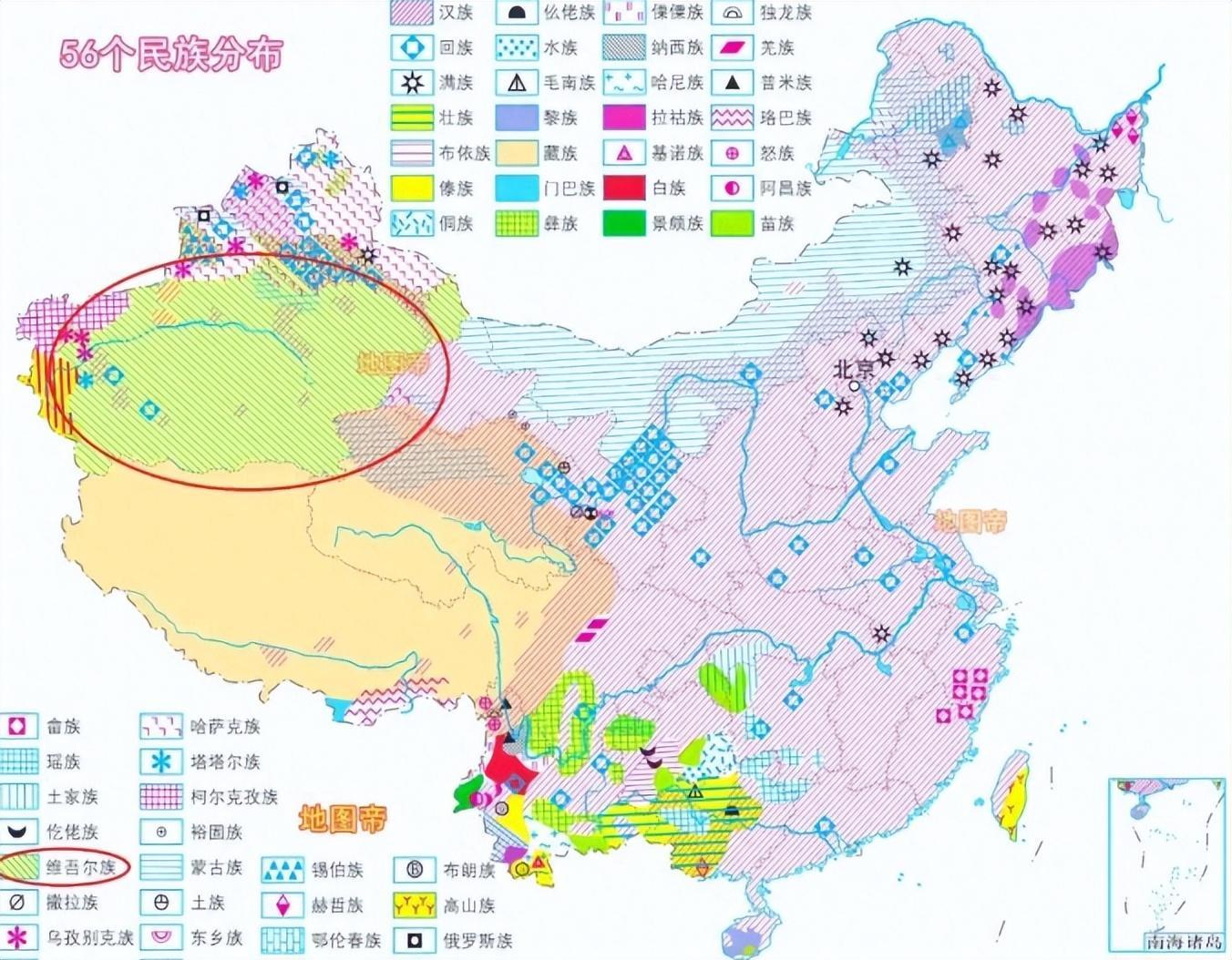

要知道,现在全国维吾尔族总人口已经超过千万,在56个民族里排第三,是实打实的大族。

但越了解就越好奇:为啥同一个民族,会普遍有“东亚眉眼+高挺鼻梁”的组合?这上千万人的根到底在哪?是从古至今就生活在新疆,还是从别的地方迁来的?

为啥维吾尔族多是“东亚眉眼+高挺鼻梁”?

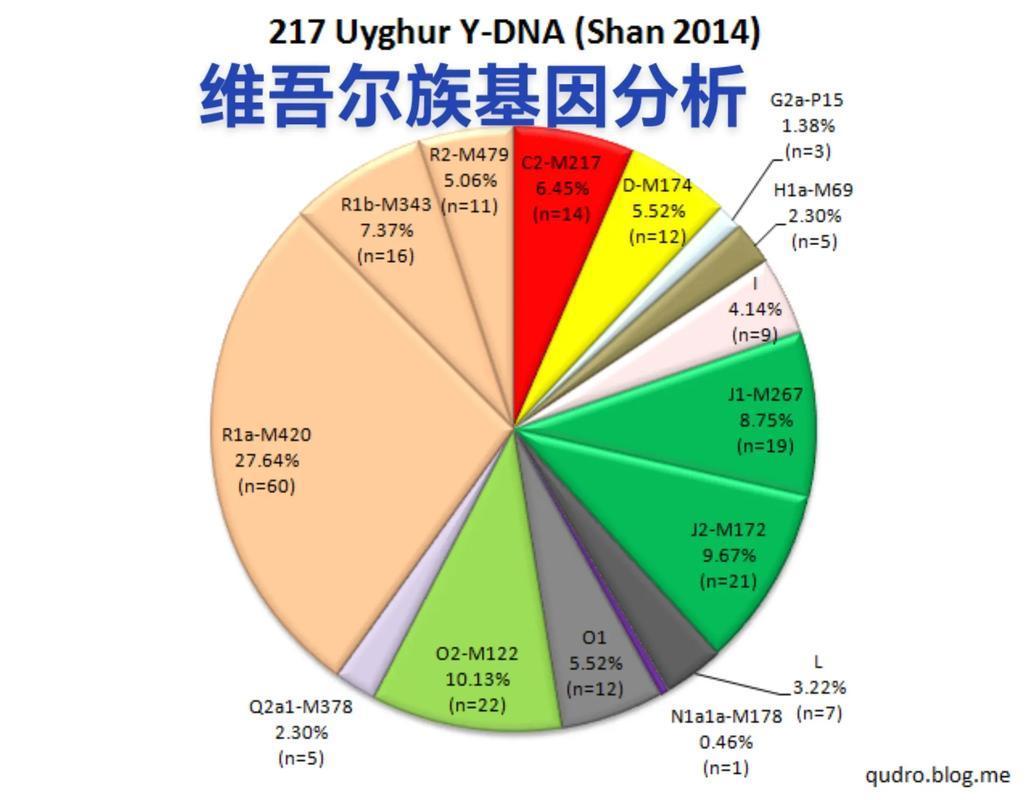

要解开容貌的谜题,最实在的还是看基因研究。

2024年复旦大学专门做过维吾尔族的DNA分析,结果一出来还挺颠覆认知:他们的基因组里,东亚和欧罗巴的祖源基因差不多各占一半,就像两种不同的“遗传材料”慢慢搅和在了一起,特别均匀。

就说影响容貌的基因吧,有个叫SEPT8的基因,它的甲基化情况直接关系到鼻梁的发育。

在维吾尔族身上,这个基因刚好结合了两边的特点,东亚基因让他们保留了咱们熟悉的眉眼轮廓,比如眼睛的形状、眉毛的走势。

而欧罗巴基因则让鼻梁更挺拔,鼻翼更窄,形成了“东亚底子+高鼻梁”的独特组合。

而且这种基因融合不是“一阵风”似的突然发生,是几千年来慢慢攒下来的。

不像有些族群是某几十年里突然和外族人通婚,维吾尔族的基因混合更像“细水长流”,以至于现在随便找个维吾尔族朋友,他们基因组里东西方的基因片段都分布得很均匀。

研究还发现,他们身上和性别相关的基因也有讲究:女性身上跟免疫力有关的基因更活跃,男性身上跟代谢有关的基因更突出,这都是老辈人适应环境、跟不同族群融合留下的“印记”。

新疆的地形咋把维吾尔族“留”在了这?

聊完基因,咱再说说为啥维吾尔族大多扎在新疆,这跟当地的地形太有关系了。

咱们都听过新疆“三山夹两盆”,可具体是啥样?

北边是阿尔泰山,中间是天山,南边是昆仑山,两座大盆地夹在中间,北边叫准噶尔盆地,南边是塔里木盆地。

而维吾尔族主要就住在天山以南的塔里木盆地周边,核心原因就俩字:绿洲。

塔里木盆地周围的山,一到夏天冰雪就化了,融水顺着山沟流下来,形成了叶尔羌河、和田河这些“救命河”。

这些河在沙漠边上冲出一片片绿洲,能种麦子、棉花,还能养牛羊,自然就成了人扎堆住的地方。

咱拿南疆三个主要地方举例:喀什2024年常住人口有450万,是南疆人最多的地儿,就因为叶尔羌河从这过,加上周围有天山南脉、帕米尔高原挡着,水汽能存住,绿洲长得好。

和田有250万人,全靠和田河——这条河怪得很,只有夏天融雪的时候才满水,能贯通沙漠,就这几个月的水,养活了一代又一代人。

阿克苏更厉害,叶尔羌河、阿克苏河、和田河三条河在这汇一块儿,绿洲面积大,所以也住了271万人。

从人口变化也能看出来,这儿的日子过得稳:从新疆自治区成立到2024年,维吾尔族人口从不足200万涨到了1177万,平均寿命也从以前的30岁提到了75.6岁。

这说明新疆的地形不只是“留住”了他们,还让他们能安安稳稳地过日子、开枝散叶。

从贝加尔湖畔到塔里木,祖先走了多少年?

说了基因和地理,最核心的问题来了:维吾尔族的祖先到底是谁?

其实他们的老根子能追到秦汉时期,那时候有个叫“丁零”的族群,住在贝加尔湖畔,过着逐水草而居的游牧生活。

后来日子一天天过,族群名字也跟着变:魏晋的时候叫“铁勒”,北魏改成“袁纥”,隋朝叫“韦纥”,到了唐宋,终于有了大家稍微熟点的名字——“回纥”,后来又写成“回鹘”。

那时候回鹘人还建立了自己的汗国,势力不小,可没想到公元840年出了岔子,回鹘汗国因为内乱散了架。

这一散,回鹘人就开始大迁徙,其中三支最关键:一支去了吐鲁番,被叫做“高昌回鹘”,这一支后来成了现在维吾尔族的主力。

一支去了帕米尔高原,慢慢跟当地的人混在了一起;还有一支去了河西走廊,最后变成了现在的裕固族,不过现在裕固族人口少,就一万多人。

可能有人会问:那维吾尔族跟突厥人啥关系?

裕固族

其实没那么近,回鹘人曾经被突厥人管过,说话的调子受了点影响,但骨子里不是突厥人的后代。

后来到了蒙古帝国的时候,新疆归察合台汗国管,不少蒙古人也融入了维吾尔族,相当于给这个族群添了新“血液”。

现在学界都认一个理:维吾尔族的核心祖先是回鹘人,那些说“维吾尔族是突厥后裔”的说法,根本不符合史实。

“维吾尔”这名字,到底啥意思?

随着族群慢慢融合,大家也需要一个统一的名字。

其实1921年之前,维吾尔族没有共同的称呼,住在哈密的叫“哈密人”,住在喀什的叫“喀什噶尔人”,都是按家住的地方叫自己。

更让人不舒服的是,清代官方还叫他们“缠回”,这名字带着歧视,维吾尔族人打心底不认可。

1921年,维吾尔族的知识分子在塔什干开了个会,商量着给族群起个统一的名字,最后定了“维吾尔”。

这个词是音译,跟以前的“畏兀儿”是一个意思,后来慢慢明确了“团结联合”的含义。

到了1934年,新疆省政府发了通知,正式把“缠族”改成“维吾尔族”,这才有了现在大家熟悉的族名。

现在为了保护维吾尔族的文化,国家也做了不少事。比如2024年实施了保护条例,专门保护古城里的老巷子、老房子。

维吾尔族的木卡姆艺术是世界级非遗,国家每年给传承人发2万元补助,2024年春晚还在喀什设了分会场,500人一起表演木卡姆,让更多人知道了这种传统艺术。

这些做法,既保住了他们的文化根儿,也让“团结联合”的意思更深入人心。

新疆维吾尔木卡姆艺术

现在的维吾尔族,日子过得咋样?

如今的维吾尔族,既守着传统,也跟着时代往前走。

赚钱过日子方面,他们还是以绿洲农业为主,82%的人靠种庄稼、养牛羊生活,比如新疆的长绒棉、和田的瓜果,好多都是维吾尔族老乡种出来的。

同时旅游业也火了,喀什古城每年接待游客超千万,不少人开起了民宿、餐馆,生意做得红红火火。

2024年新疆的GDP突破了2万亿元,增速比全国平均水平还高,这里面也有维吾尔族老乡的功劳。

在教育和医疗上,变化也挺大,新疆普及了双语教育,街上的招牌大多是汉语和维吾尔语一起写的,不同民族交流起来很方便。

医院也多了,设备也全了,新生儿疾病筛查的覆盖率超过95%,平均寿命从30岁涨到75.6岁,这些都是实实在在的好处。

而且像麦西热甫这样的传统活动,还进了学校课程,孩子们在玩的时候,也能记住自己的民族文化。

其实说到底,维吾尔族的历史就是一部“大家慢慢走到一起”的历史

从贝加尔湖畔的丁零人,到西迁的回鹘人,再到跟吐火罗人、塞人、蒙古人的融合;从没有统一名字,到“维吾尔”这个代表“团结联合”的名字确立;从靠绿洲吃饭,到现在跟着国家一起发展。

上千万人口、“东亚眉眼+高挺鼻梁”的容貌,都是这段漫长历史留下的痕迹。

而“团结联合”不光是名字的意思,更是维吾尔族能在这片土地上好好生活、不断壮大的密码。

如今的维吾尔族,早已是中华民族大家庭里的重要一员,跟其他民族一起,在新疆这片土地上,过着越来越有奔头的日子。