“中国把稀土当武器?没关系,我们美利坚已经找到解药啦!”

——2025年9月22日,美国福克斯新闻用这则标题为全美民众注入“强心剂”。报道宣称美国科学家研发出用铁和氮气合成“氮化铁磁体”的技术,性能超越中国稀土磁铁,彻底摆脱“卡脖子”困境。

美媒报道截图

尽管福克斯新闻高调宣称“翻盘中国”,但深入分析发现,这项“革命性技术”存在三大硬伤:

第一,材料缺陷难以克服。氮化铁磁体并非新发现,其自上世纪50年代起就因高温易氧化问题被束之高阁。实验室数据显示,该材料在常温下即存在退磁风险,根本无法满足电动汽车电机或风力发电机的高温、高振动环境需求。

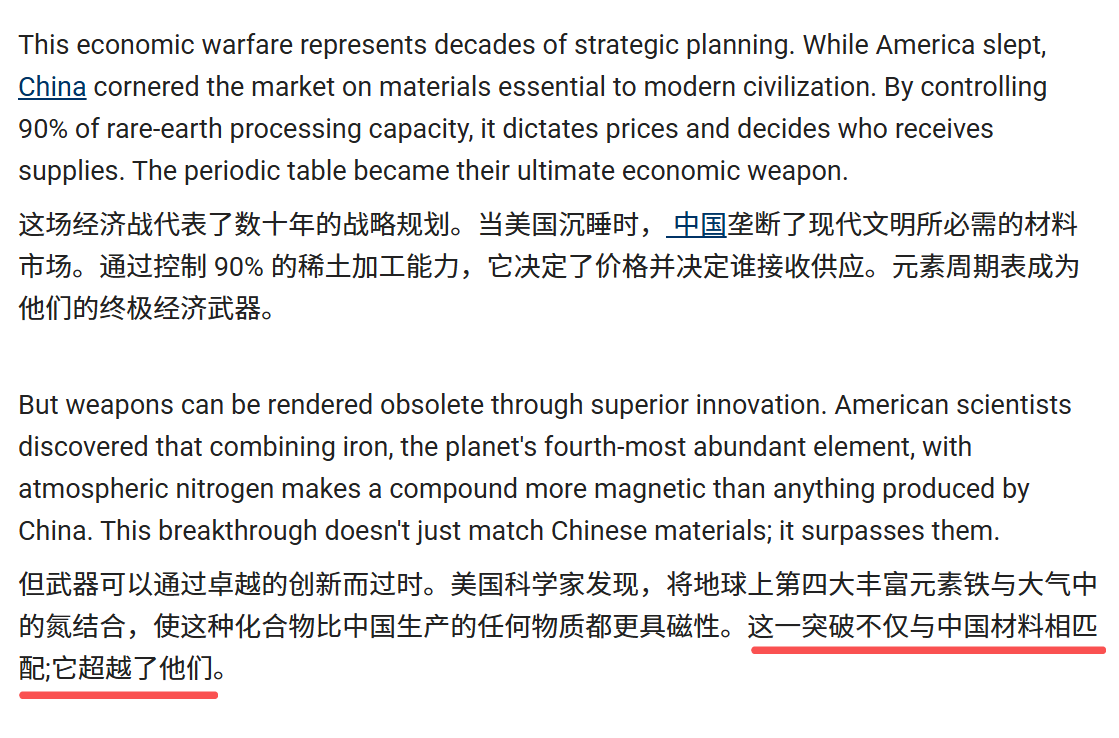

第二,量产能力微乎其微。明尼苏达大学王建平教授团队虽获得5200万美元投资,但其Niron Magnetics公司目前仅能实现1吨级试点生产。对比中国数十万吨级的稀土磁体年产量,这种产能连单条电动车生产线都无法满足。

王建平教授团队实验室场景

第三,性能数据缺乏实证。美媒声称氮化铁磁体“超越所有中国产品”,却始终未公布权威实验数据。反观中国稀土磁体,其磁能积(BH)max值已突破60kJ/m³,而氮化铁磁体实验室样品仅达40kJ/m³左右。

今年4月,中国对钐、钆、铽等7种中重稀土实施出口管制后,西方制造业立即遭遇重创:

稀土精炼车间实景

数据显示,中国掌控着全球90%的稀土精炼产能和85%的永磁材料市场。这种产业链优势使得任何替代技术都面临巨大的成本和时间壁垒。

美媒近期集中炒作“氮化铁突破”,实则暴露三大深层问题:

1. 技术路线不成熟:氮化铁磁体研究已持续70余年,但至今未解决氧化退磁问题。德国马普研究所2024年论文指出,该材料在150℃环境下磁性能衰减达40%。

2. 产业链断层严重:美国缺乏稀土开采-分离-合金化的完整体系。澳大利亚Lynas公司在中国以外的稀土加工产能仅占全球5%,且成本高出中国30%。

3. 政治叙事压倒科学:福克斯新闻将实验室成果包装为“技术革命”,本质是向政府施压要求巨额补贴。这种手法与当年炒作“石墨烯革命”“量子计算突破”如出一辙。

美国政客渲染“稀土独立”资料图

经过数十年发展,中国已构建起三大核心优势:

麦肯锡报告显示,美国若要建立完整稀土产业链,需投入至少2000亿美元并花费15-20年时间。这种时间成本和资金规模,远超氮化铁磁体等替代技术的想象空间。

当福克斯新闻宣称“1吨产能挑战中国稀土产业”时,暴露的是美国对关键资源掌控力的深层焦虑。历史经验表明,从实验室到产业化需要跨越“死亡之谷”,而中国在稀土领域建立的护城河,绝非几篇媒体报道就能动摇。

真正的技术突破需要脚踏实地的研发和长期投入,而不是将未经验证的实验室成果包装成政治武器。在这场资源博弈中,时间终将验证:科学规律不会因政治需要而改变。