当以色列总理内塔尼亚胡宣布要全面控制加沙地带时,除了哈马斯象征性的“强烈谴责”外,国际社会几乎未作实质回应,阿拉伯世界更是默许。这一现象印证了“巴勒斯坦人没朋友”的刻薄说法。为何一个民族会陷入如此孤立?答案藏在历史与现实的双重博弈中。

历史恩怨:从约旦到黎巴嫩的两次背刺

以法塔赫为核心的巴勒斯坦解放组织(巴解组织)长期被视为巴勒斯坦人的合法代表,其领导人阿拉法特曾是巴解组织的总负责人。然而,巴解组织最令人诟病的,正是其“忘恩负义”的行事风格——屡次抢占帮助过他们的人的地盘。

第一次背刺:约旦的“引狼入室”

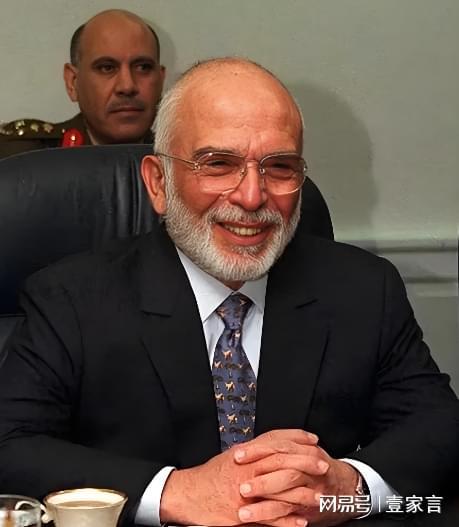

1967年“六日战争”后,巴解组织被赶出家园,成为难民。约旦国王侯赛因出于同情,允许他们进入约旦。然而,巴解组织刚到约旦便迅速占据大片土地,在约旦境内建立只听命于自己的“小王国”,甚至利用约旦作为跳板攻击以色列。以色列军队多次反攻约旦境内,导致约旦国内安全崩溃。

1970年,巴解组织两次试图刺杀侯赛因国王未遂,约旦军队被迫全面进攻,一年内将境内巴勒斯坦人几乎全部驱逐。逃往黎巴嫩的巴解组织并未收敛,反而对约旦实施报复——1971年,约旦前总理瓦斯菲·塔尔在埃及出席会议时,被巴解组织枪杀于开罗喜来登酒店;1974年,巴解组织又策划刺杀侯赛因国王,被摩洛哥政府及时阻止。

第二次背刺:黎巴嫩的“天堂变地狱”

逃到黎巴嫩后,巴解组织故技重施。黎巴嫩曾是中东最富裕的国家之一,穆斯林与基督徒势力平衡,生活水平极高。然而,巴解组织一来便试图侵占黎巴嫩作为“反攻基地”,直接引发16年内战,导致超过10万人死亡。这个曾经的“中东瑞士”被打得千疮百孔,至今未能恢复。

第三次背刺:科威特与沙特的“恩将仇报”

科威特和沙特曾长期资助巴解组织。然而,1990年伊拉克入侵科威特时,阿拉法特竟公开支持萨达姆,成为全球唯一表态支持伊拉克的阿拉伯领导人。科威特复国后,第一件事便是驱逐所有巴勒斯坦人;沙特则从此对巴勒斯坦问题“只动嘴不动手”,私下与以色列保持关系。

现实困境:哈马斯的激进与阿拉伯世界的疏离

如今的巴勒斯坦,不仅外部孤立,内部也分裂严重。巴解组织在经历多次打击后,逐渐认识到恐怖主义无法实现建国目标,开始转向巴以和解。然而,哈马斯接过恐怖主义旗帜,坚持“彻底消灭犹太人”的极端立场,让和平希望更加渺茫。

更讽刺的是,没有一个阿拉伯国家愿意接收巴勒斯坦难民。埃及总统塞西公开称“难民营可能成为恐怖分子温床”,在加沙边境的管控甚至比以色列更严格。尽管阿拉伯国家在公开场合高调支持巴勒斯坦,但实际行动却暴露了真实态度。

深层原因:建设能力缺失与民族出路

二战前,丘吉尔访问巴勒斯坦时发现,犹太人能将荒漠改造成绿洲,而阿拉伯人却无法做到。这一对比揭示了一个残酷现实:一个只知道杀戮、不懂建设的民族,终将失去生存空间。哈马斯的激进路线,只会让巴勒斯坦人继续陷入孤立与苦难。

历史与现实的双重审视表明,巴勒斯坦人的孤立并非偶然,而是长期政策失误与极端路线导致的必然结果。和平之路,仍需从放弃暴力、重建信任开始。