免责声明:本网发布此文章,旨在为读者提供更多信息资讯。文章观点仅供参考,所涉及内容不构成投资、消费建议。为提高文章流畅性,文章可能存在故事编译,读者请自行辩解!如事实如有疑问,请与有关方核实。

最近,网络上关于“男性娘化危害”的讨论异常热烈,各种历史段子层出不穷。但真正翻阅史书,我们会发现,一个国家的兴衰,远非仅凭外貌或穿着就能决定。那么,男性娘化现象背后,究竟隐藏着怎样的文化危机?让我们通过几个真实的历史案例,来一探究竟。

公元前546年,吕底亚王国,这个一度繁荣富强的国度,在国王克罗伊斯的统治下,坐拥巨额财富,手握强兵。然而,当居鲁士大帝率领的波斯大军杀到时,吕底亚却迅速败下阵来。战败后,居鲁士大帝甚至鼓励当地男孩学习唱歌跳舞,不再接触兵器。这一举动,表面上看似是为了让吕底亚人变得柔弱易管理,实则反映了吕底亚王国自身已经失去了“想打就能打”的底气。贵族层的放松警惕、权力结构的内讧,以及外围环境的压力,共同导致了这一结果。

时间来到18世纪的法国,波旁王朝中叶,贵族男儿们沉迷于镜子前的装扮,抹面霜、找假发、穿高跟鞋,追求时尚成为宫廷的主流。然而,当七年战争爆发时,法国却迅速失去了加拿大和印度,财政危机、军队体制腐败、权贵脱离实际等问题暴露无遗。战争失利引发国内矛盾激化,革命的火星一触即发。优雅的生活方式虽然无错,但当它成为社会的主流,而战场上却失去了锐气,国家的衰败也就不可避免了。

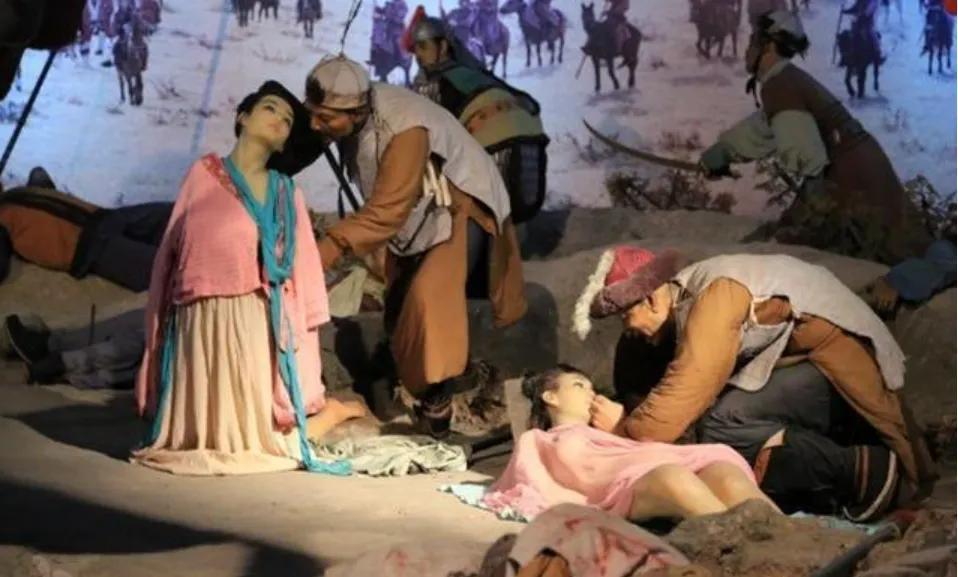

将目光转向中国,魏晋南北朝时期,名士傅粉、俊男美妆成为风尚。然而,在社会动荡、乱世无序的背景下,这种“阴柔文化”实际上成了中上层精英对现实恐惧的直接反应。他们习惯在小圈子里比拼谁更淡定、谁更懂哲学、谁更美,而那些能打的武夫则被边缘化或流失在战乱中。当北方胡人举铁骨进关时,所谓的“艺术沙龙”瞬间崩盘,五胡乱华导致北方汉族人十死其九,家庭和尊严全无。

再来看宋朝,重文轻武的政策使得文化精致得能当门面,却失去了守护家园的能力。赵匡胤从一开始就担心武将造反,因此军权紧握不放,兵精留中,地方军队则老弱病残居多。到靖康之耻那一年,金军席卷而来,两代皇帝被俘,十万官员与后宫女子被押往大金,北方百姓的悲惨命运可见一斑。岳飞的“壮志饥餐胡虏肉”,不仅是文学想象,更是愤怒烙在血脉里的呐喊。

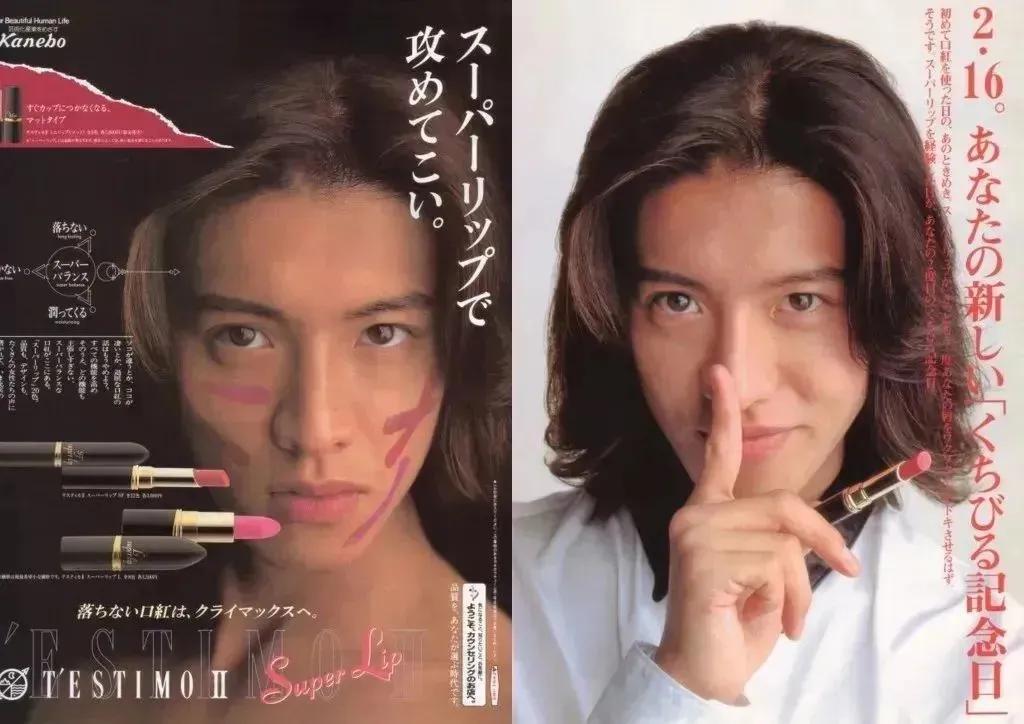

说到更近的事,二战后的日本。美国通过软实力大棒,彻底改写了日本的男性气质。天皇发表《人间宣言》,全社会刷生活方式,教科书里讲的是亲美,媒体则分分钟在包装萝莉和美少年。喜多川的杰尼斯事务所专门打造瘦弱“花美男”,昭和铁血男儿逐渐消失不见。现实中,越来越多的是身高下降、反抗力减弱的青年。美国对日本的施压,不仅是文化上的改造,更是要消解整个民族的斗争精神。

韩国的故事同样值得深思。娱乐产业拼命加码“花美男”,青年一代流行外貌修饰而不是激发实力。这系列操作导致整容业爆发,军队不得不降低征兵体检标准,否则人都不够用。风气的蔓延使得民族底色渐失,社会行动力也慢慢变得黯淡。娘化与多样化实际上是一对孪生兄弟,当边界模糊时,很容易被外部势力利用,制造舆论撕裂和内部分歧。

是时候说说罗马帝国晚期了。

公元3-4世纪,罗马上层沉醉于浴场、宴饮与奢侈享受,公民兵役制度瓦解,军团的纪律如同水般松散。哥特人、匈奴人一来,昔日的无敌帝国显得不堪一击。

帝国之盛转为帝国之衰,不是某种穿着或审美的单因效应,而是严密的社会结构在长期舒适中松动,体制失去自我更生的能力。

再看西班牙16世纪黄金时代,贵族醉心于宫廷繁文缛节,轻视海军锻炼。

1588年,西班牙无敌舰队战英国,僵化指挥、不懂战术的将领导致霸业一夕崩盘。奥斯曼帝国也是如此,近卫军从血性战士变成享乐特权阶层,伊斯坦布尔的灯红酒绿吞掉了战争意志。

说句实在的,娘炮文化并非单一的骨灰级杀手,它背后的危机在于社会失去了正向自我认同和自我修复力。钱学森早年就告诫我们,美国使坏绝不会只靠枪炮,而是首先要争夺文化软肋,掏空男人的骨头和女人的心。阴柔美男风行并不可怕,可怕的是整个民族不再讲自信、责任、担当。一旦丢了这些,守护力就成了空泛口号。

回头看今天的争议,过度警惕“男性娘化”只会让民族陷进防御性的焦虑,反而被外部势力利用。真正的问题不是男孩跳舞唱歌还是喜欢擦脸,而是社会能不能生生不息、不断自我革新。一切关乎大国安全的底层逻辑,终究要落在产业、制度、科技创新三张网之上。所谓气质变迁只是表象,真想保家卫国,还得让每个人都充满责任和活力,然后铁心捍卫我们的家园。