【前言】

9月26日清晨,原本风平浪静的黄海海面被一阵枪炮声打破。韩国“天安”号护卫舰突然向一艘朝鲜商船开火,60多发弹药划破海面,警告意味十足。这一事件再次将半岛局势推向风口浪尖。

韩国“天安”号护卫舰突然朝一艘朝鲜商船开火

【事件背景:北方界线争议】

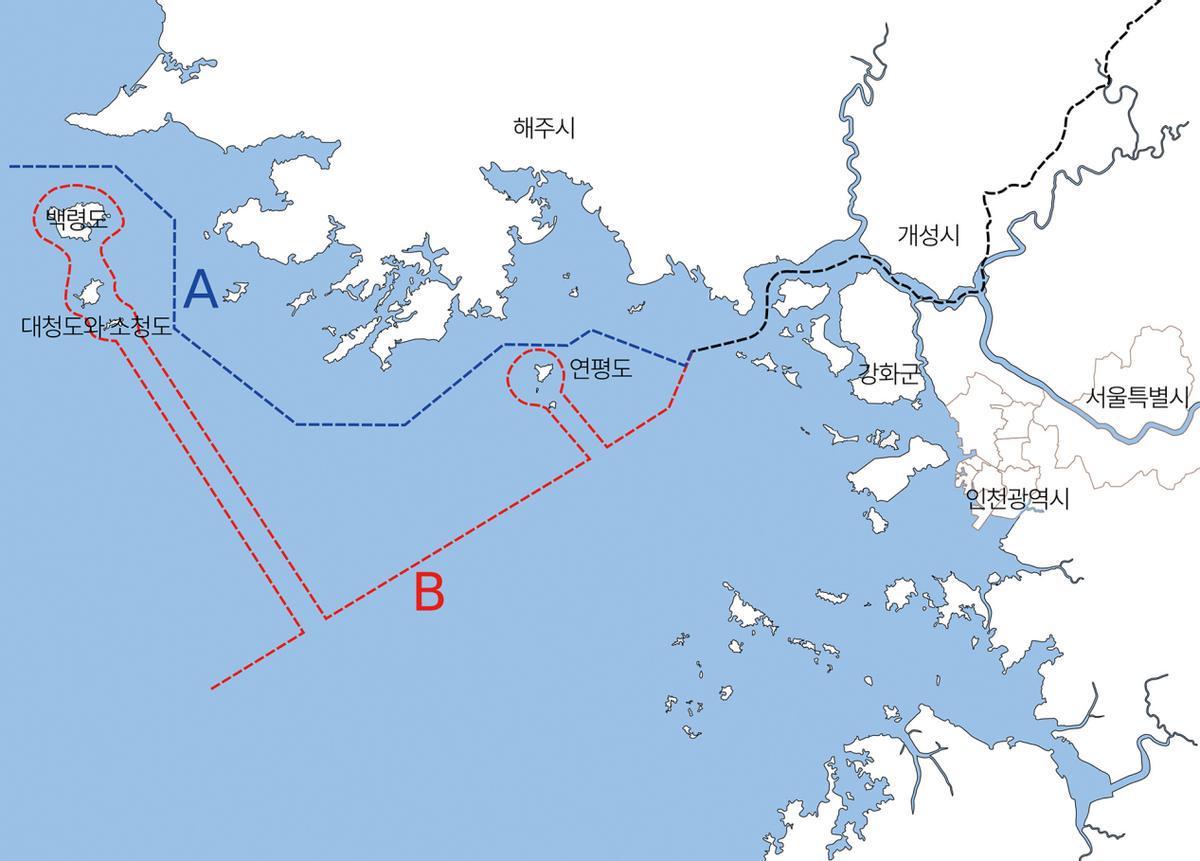

事发海域位于白翎岛西北方向,恰好处于朝韩双方争议不断的“北方界线”(NLL)上。这条线是1953年停战后由联合国军单方面划定的,但朝鲜一直不予承认,并自行划定了“南方警戒线”。双方各执一词,几十年来争议不断。此次朝鲜商船在韩方警告射击后调头离去,而朝鲜军方却出乎意料地保持沉默,看似一场小插曲,实则再次暴露出半岛局势的脆弱与复杂。

【历史回顾:海上冲突频发】

回顾这片海域的历史,几乎每次风吹草动都伴随着火药味。1999年、2002年、2009年,三次海上冲突轮番上演,不是船沉人亡,就是枪响弹飞。2010年,“天安”号事件更是造成46人死亡,韩国至今咬定是朝鲜鱼雷所为,而朝鲜则坚决否认。

“北方界线”(NLL),这条线是1953年停战后由联合国军单方面划定的

【韩方解释:误闯争议海域】

此次被击退的是一艘商船,而非军舰。韩国联合参谋本部表示,商船“故意越界的可能性不高”,可能是为了避开渔船而误闯争议海域。然而,韩方的行动却毫不含糊:广播警告、连续开火,一套流程走得干净利落。这显然不是普通的海上执法,更像是一次“有准备的提醒”。

韩军的解释也没那么咄咄逼人

【朝鲜沉默:战略思路变化】

值得注意的是,朝鲜此次没有第一时间发声。要知道,在2022年类似情况发生时,朝方可是在一个小时内就用火箭炮“回应”了韩国的警告射击。而这次,商船退出公海后,朝鲜军方保持了罕见的沉默。这种“静悄悄”显然不是没注意到,而是在权衡利弊。

朝鲜最近的战略思路已经发生了明显变化

朝鲜最近的战略思路已经发生了明显变化。不再提“祖国统一”,反而在法律上把韩国明确列为“敌国”。同时,朝鲜军方这两年装备更新频频,新驱逐舰亮相、导弹试射不断,还和俄罗斯越走越近,底气也比以前足了不少。但底气归底气,朝鲜也清楚,主动挑起冲突的代价太高。特别是在美韩联合军演常态化、韩军高调使用“天安”号舰名的背景下,如果随便动手,反倒可能陷入战略被动。保持沉默,至少暂时避免了局势升级,也给了自己更多回旋的空间。

【韩方动作:象征性宣示】

韩国的动作虽快,但也不是完全冲动。“天安”号这个名字不是巧合,而是刻意为之。2010年的那场沉船事件至今在韩国社会留下了深刻的创伤,这次重新启用同名护卫舰,很明显是在向朝鲜释放信号:我们没忘,也不会让你忘。

图为天安号

李在明政府虽然一边呼吁“缓和敌对”,但另一边却坚持推进与美军的联合演习,军事实力和战略姿态一项没落下。这说明韩国对朝政策的底线并没有变,所谓“克制”,是在不触碰底线的前提下的灵活姿态。从行动上看,韩国这次的开火属于“警告射击”,但从政治上看,却是一次“象征性宣示”。既是在回应朝鲜的越界行为,也是在向国内和盟友表明——韩军不会再忍气吞声。

【未来走向:朝鲜如何接招】

这事儿眼下看是告一段落了,但后面怎么走,还要看朝鲜什么时候、怎么回应。是继续沉默,还是搞场军演?是划定“射击区”,还是口头抗议?这些动作都将直接影响接下来的朝韩关系走向。

朝鲜半岛局势想要降温会比以前更难

更关键的是,美国会不会插手。朝鲜一直想绕开韩国,直接找美国谈,最近还放出话来:如果美方愿意放弃无核化前提,朝方也可以坐下来聊聊。这种“单挑大国”的思路,说白了就是不把韩国当回事。可问题是,美国现在正忙着应对全球多线局势,对朝鲜的兴趣和耐心都在下降。在这种背景下,朝韩海上摩擦如果升级,很可能不会引来直接干预,而是让局势“自行消化”。这就意味着,一旦擦枪走火,想要降温会比以前更难。

【结语】

这次黄海上的枪声,不是偶然,更不是误会,而是半岛多年积怨的又一次爆发。朝鲜沉默不代表软弱,韩国开火也不等于挑衅。真正的问题在于:这条“北方界线”永远没法划清,半岛的信任基础也一直没建起来。

今天是商船误闯,明天可能就是军舰试探

今天是商船误闯,明天可能就是军舰试探。短期内,双方都还在克制,但长期来看,没有沟通机制、没有信任基础的对峙,随时可能因为一艘船、一个广播、一声炮响,再次把半岛推向危险边缘。当下这片海面看似平静,但水下暗流涌动。黄海之上,谁也不是旁观者,每一次开火,都是在试探对方的底线,也是在提醒世界:这片海域,远未风平浪静。

参考资料:

韩国军方称对“越界”朝鲜商船进行警告射击

2025-09-26宜春新闻网

突发:韩军方对朝鲜船只开火示警

2025-09-26长江云新闻