继‘七岁毛毛以为自己再也吃不到西贝了’‘一碗汤换北京一套房’等争议事件后,西贝最新推出的营销策略再次引发网友热议。这次,他们甚至将触角伸向了‘民族科技脊梁’华为,提出了‘没有西贝,就没有华为’的惊人言论,让人不禁质疑:西贝这是在公关,还是在搞行为艺术?

西贝此次的营销策略,被网友戏称为‘抽象大戏’。一个以羊肉泡馍为主打的餐饮品牌,非要与‘民族科技脊梁’华为扯上关系,这种油腻又廉价的自我神话,让人不禁怀疑其公关团队的判断力。这已经不是简单的‘脑子短路’,而是资本幻觉与品牌自恋症的叠加爆发。

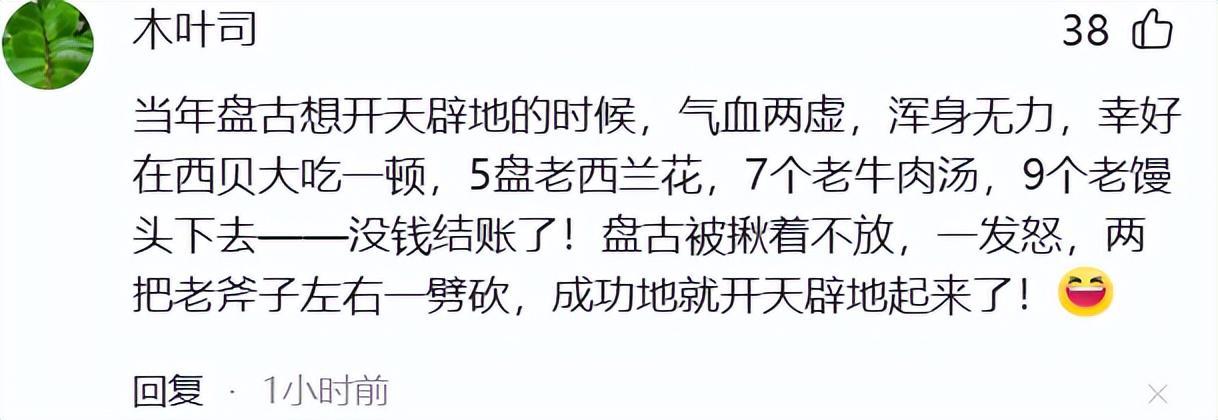

面对西贝的离奇营销,网友们纷纷开启了‘反讽创作大赛’。有人说盘古开天辟地前吃了西贝的西兰花没钱结账,一怒之下劈了天地;有人编孙悟空被压五行山时靠西贝冷冻西兰花续命;还有人调侃艾森豪威尔吃了西贝的预制菜才定了诺曼底登陆计划。这些看似荒诞的段子,实则每一句都戳中了西贝的痛处:不就是想靠‘名人碰瓷’给自己抬身价嘛!可惜,在互联网时代,这个套路已经基本失效。

9月初,西贝先是借‘七岁毛毛喝汤被感动’洗白此前‘霸王条款’风波,结果被网友扒出剧本味浓。紧接着,西贝公关团队又推出了那条堪称‘公关史笑话’的宣传语:喝了店长刘某霞的一碗汤,常客大爷感动到要把北京一室一厅过户给她。那句话的原意本想表达‘品牌温度’和‘顾客忠诚’,但传播效果却是:一个靠虚构故事取暖的企业,在用‘精神房地产’自我麻醉。

更打脸的是,网友翻出时间线发现漏洞百出:刘某霞自称2002年就在西贝工作,但若按视频描述推算,她当时可能才15岁。好家伙,西贝这是自曝雇佣童工?难怪有网友吐槽:‘西贝公关不是来洗白的,是来给竞争对手送人头的’。

就在所有人以为西贝该消停的时候,9月下旬,‘没有西贝就没有华为’的新话术又冒了出来。有网友扒西贝出版的书里写着,2000年任正非在西贝吃饭,被服务员的热情感染,直接放弃了自杀的念头。合着华为能有今天,得给西贝磕一个?这操作连罗永浩都得甘拜下风,毕竟碰瓷能碰得这么没底线,也是行业独一份。

问题是,这种话术根本经不起逻辑推敲:华为靠技术打天下,西贝靠段子混热搜;一个做芯片的,一个煮羊汤的,硬往一起捆绑,不是致敬,是消费。

从‘感动中国的小女孩’到‘送房式感恩’再到‘科技民族情怀套餐’,西贝的这套组合拳,看似‘情怀满满’,实则暴露出一个品牌在流量时代彻底迷失的精神结构。他们不再相信真实、相信味道,而是相信‘情绪叙事的速效药’——只要能制造眼泪、制造噱头,就能换来‘品牌温度’的幻觉。

更讽刺的是,西贝这些年一直自诩‘国民品牌’‘中国味道’,但它在公关上表现出的那种媚俗、虚假、自我感动式的‘国民叙事’,恰恰说明它对中国消费者的认知仍停留在二十年前的电视广告逻辑。那套‘煽情+爱国+亲情’的叙事,在今天这个信息透明的时代,已经彻底失效。网友不再是情绪收割机,而是能看穿套路的现实主义者。

‘那我是不是该跪谢烤羊排,成就了国产芯片?’‘一个品牌要是连自嘲都不会,公关就别出来显眼了。’‘没有西贝就没有华为’一出,网友集体冷笑。表面上看,西贝是‘想翻盘、想挽回口碑’;但深层逻辑其实更悲凉——这家企业已经完全丧失了对现实舆论生态的判断力。它仍然在用‘中央电视台时代’的传播逻辑,试图在一个被短视频、评论区主导的时代里操控舆论。结果自然是一场又一场的公关事故。

归根结底,这不是一次营销失败,而是一次意识形态层面的坍塌。西贝的‘自嗨叙事’暴露出一种典型的中国式企业病:在没有真正的竞争力和文化自信的情况下,只能靠编故事来维持存在感。它想用‘情怀’掩盖管理乱象,用‘民族情绪’粉饰品牌焦虑;它渴望被认可,却不愿面对现实——顾客不是你的信徒,而是你的审判者。

‘没有西贝就没有华为’,不是品牌的荣耀,而是它的幻觉。真正让人难堪的不是西贝说错了话,而是它仍然相信可以用煽情代替尊重、用自我陶醉掩盖失败。而在今天这个舆论透明的时代,最大的笑话,就是还以为‘造个神话’就能救活一个品牌。这不是‘死马当活马医’,这是‘死马在自拍’。