寻衅滋事与被精神病,是访民头顶的两座大山;而以刑化债,则是悬在商人头上的达摩克利斯之剑。2024年,山东微山县一起钢材债务纠纷案,将公权力与商业利益的博弈推向舆论风口。

01 千万钢材款拖欠始末

2014年4月9日,从事钢材生意的刘先福、刘先跃兄弟与山东微山县“新城国际”项目签订供货合同。随着32栋楼房拔地而起,承建方山东新城建工济宁分公司却仅支付少量货款后退出施工。根据三方协议,开发商山东山城集团作为担保方,于2014年11月30日出具1222万元欠条,承诺按月息2.4%计息,并以32套房产及3000平方米商铺抵债。该协议经微山县公证处公证,但款项始终未到账。

02 400万化解1800万债务的“协商”

2017年,微山县法院判决山城集团支付1222万元本金及749万元利息。然而五年过去,项目多次转让后,债务仍未清偿。转折点出现在项目商业区被政府征用后——夏镇街道介入,提出以400万元“打包化解”1800余万元债务。面对刘氏兄弟拒绝,街道负责人放话:“不同意就等着哭吧!”

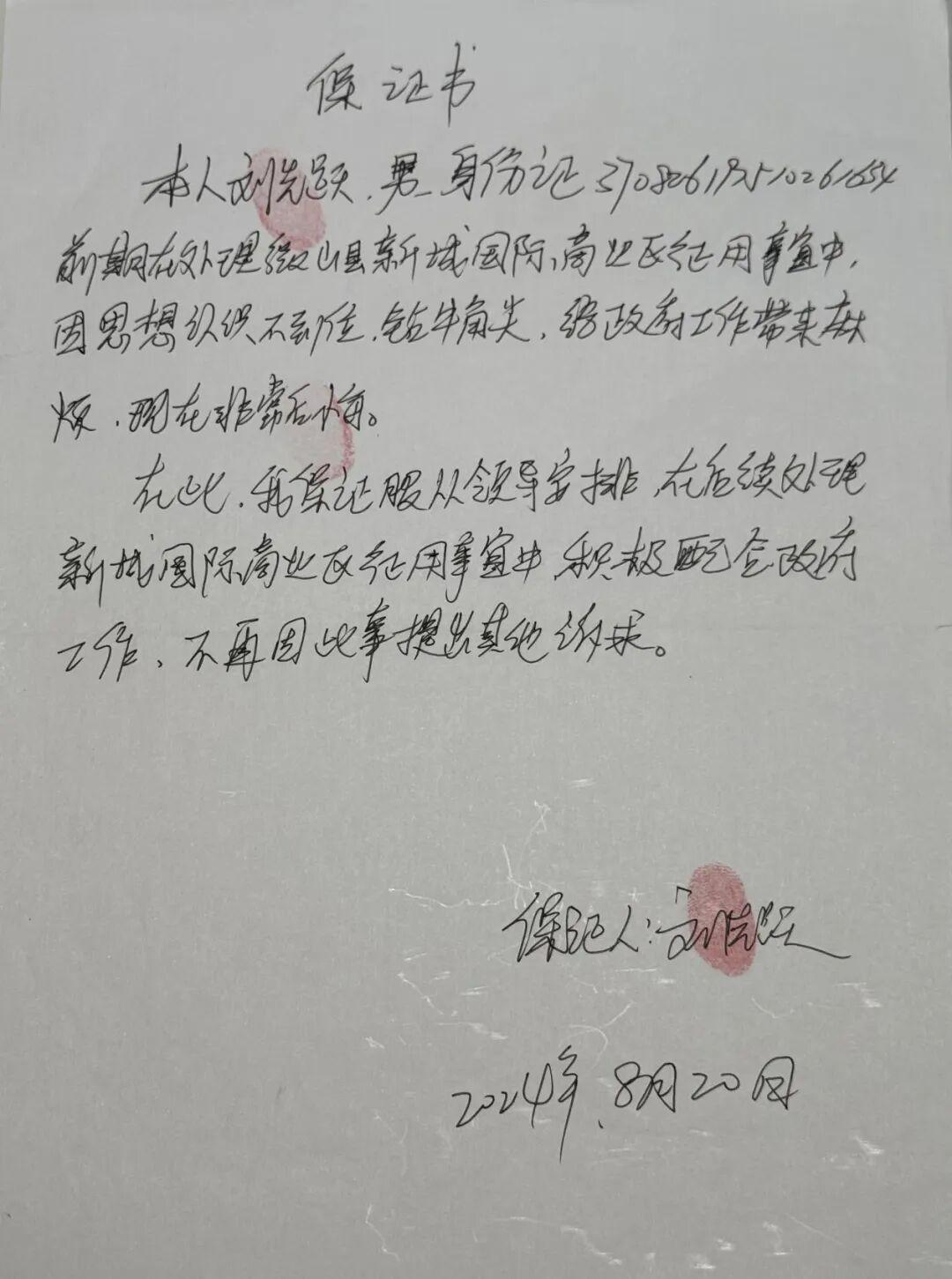

2024年5月27日,哥哥刘先福被刑拘;7月24日,弟弟刘先跃亦遭拘捕。警方办案人员通过家属传递信息:接受债务化解方案,人即可释放。夏镇街道更要求兄弟二人签署《保证书》,承认错误并配合项目盘活,方能办理取保候审。

03 认罪书风波与虚假诉讼指控

街道进一步要求兄弟在看守所内签署《认罪书》,二人以“冤枉”为由拒绝。2025年,微山县检察院以虚假诉讼罪起诉,指控刘氏兄弟在债务已转为项目股份的情况下仍提起诉讼,导致法院错误判决。检方建议判处五至六年有期徒刑。

法院认定债务已清偿的逻辑引发争议:一审法院以刘氏兄弟参加合伙协商会议、到访工地为由,推定其同意债转股。但兄弟二人始终否认该说法,辩护律师指出:“若债务真已清偿,何需动用公权力施压?”

04 三年半刑期与上诉之路

2025年8月14日,刘氏兄弟双双获刑三年六个月。目前,二人已上诉至济宁中院请求改判无罪,家属同时向中央第九巡视组、山东省监察委等部门实名控告微山县公安局及民警郑清华、王庆全等人违法办案、伪造证据。

这起案件不仅关乎个体命运,更成为检验地方法治环境的试金石。当公权力深度介入经济纠纷,当“协商”异化为威胁,法律的天平该如何保持公正?答案,或许在更高层级的司法审查中。