半年前,她还穿着优雅的空姐制服,在万米高空为乘客服务。半年后,她身着迷彩军装,在天安门广场接受祖国检阅。

这个90后母亲叫王米佳,为了这次阅兵,她整整6个月没有抱过自己3岁的儿子。当训练结束回到家时,儿子竟然不认识穿军装的妈妈。

是什么让一个年轻母亲如此决绝?这份坚持背后隐藏着怎样的家族传承?

说起王米佳的选择,得从她的家族血脉说起。

这个天津蓟县的姑娘,出生在一个地地道道的军人家庭。爷爷是抗战老兵,在那个战火纷飞的年代负过伤,后来又参加了解放战争和抗美援朝。

父亲接过了这份军人的荣光,当了炮兵,凭着一股韧劲儿三次荣立三等功,各种嘉奖更是拿到手软。

从小听着爷爷讲战场上的故事,看着父亲穿着笔挺的军装,王米佳心里早就种下了一颗军旅梦的种子。

但现实总是跟理想开玩笑。

2015年高中毕业后,她考进了天津中德应用技术大学的空中乘务专业。身材高挑,五官精致,王米佳就是那种天生适合当空姐的女孩。

大学四年,她认真学习航空服务知识,练习优雅的仪态,培养良好的沟通能力。每当穿上那身漂亮的制服,她都觉得自己离梦想又近了一步。

可是,心里那个军人梦就像顽固的种子,怎么也压不住。

2016年,就在即将毕业,即将踏入光鲜亮丽的空姐岗位时,王米佳做了一个让所有人都震惊的决定。她放弃了唾手可得的高薪工作,选择应征入伍。

家人朋友都觉得她疯了。空姐多好啊,收入高,体面,还能周游世界。

但王米佳心里明白,只有穿上那身军装,才能真正实现自己内心深处的价值追求。

她成了武警部队的一名战士,开始了全新的人生征程。

军营生活比想象中还要苦。每天天不亮就要起床出操,长跑、俯卧撑、仰卧起坐,各种高强度的体能训练让她疲惫不堪。

枪械拆解组装、战术动作练习,每一个细节都要求做到极致。她的皮肤晒得黝黑,手上磨出了厚厚的茧子,但眼神却愈发坚定明亮。

2019年,机会来了。建国70周年阅兵盛典开始选拔,王米佳毫不犹豫地报了名。

选拔过程异常严格,从身体素质到军事技能,从队列动作到精神风貌,每一项都要经过层层筛选。她白天顶着烈日练正步走,晚上还在宿舍里对着镜子调整姿势。

功夫不负有心人,她成功入选女兵方队。那是她第一次站在天安门广场,手握钢枪,接受祖国和人民的检阅。

2020年,王米佳光荣退役,本可以安心过上平静的生活。

她结了婚,有了可爱的儿子,还加入了当地有名的"盘山英雄民兵班"。这个成立于1942年的民兵组织,有着光荣的革命传统。

日子过得平淡而充实,直到2025年3月,一个电话打破了这份宁静。

纪念抗日战争胜利80周年阅兵要组建民兵方队,王米佳又被选中了。这一次,情况比4年前复杂多了。

她已经是3岁孩子的妈妈,丈夫工作繁忙,经常加班。面对这个难得的机会,王米佳心中五味杂陈。

参加阅兵意味着长时间的高强度训练,意味着要暂时离开年幼的儿子。每次想到儿子那稚嫩的脸庞,她的眼眶都会微微泛红。

就在她犹豫不决的时候,母亲和婆婆主动站了出来。

两位妈妈紧紧握着她的手,坚定地说:"你安心去北京训练,我们会把宝宝带好,家里的事你不用担心。你能参加阅兵,是我们全家的骄傲!"

这句话像一股暖流,瞬间冲散了王米佳心中的顾虑。

她收拾行囊,踏上了前往北京的列车。这一别,就是整整半年。

训练比想象中还要艰苦。北京的夏天酷热难耐,训练场上的地表温度经常突破40摄氏度。

女民兵们穿着厚重的训练服,反复练习各种队形。横线、斜线、纵线,每一条线都必须精准无误。臂线、脚线、枪线,每一个动作都要保持绝对一致。

每天数千次的重复练习,让王米佳的脚踝和手腕都肿了起来,但她从未请过一天假。

夜深人静的时候,她会翻看儿子的照片和视频,悄悄抹去思念的泪水。第二天清晨,又精神抖擞地出现在训练场上。

在家里,母亲和婆婆成了最强的后勤保障。

她们轮流照顾孩子,丈夫出差的时候就住到王米佳家里,把一切都安排得井井有条。

每次视频通话,两位妈妈总是笑着说:"你干的是大事,不要想家里,我们和宝宝都很好。"

丈夫也从来没有说过一句拖后腿的话,经常在微信里给她打气:"你能参加阅兵,是我们全家的光荣。"

这种来自家庭的无条件支持,成了王米佳坚持下去的最大动力。

训练场上的日子,用"水深火热"来形容一点都不过分。

昌平训练基地,地表温度逼近50摄氏度的时候,姑娘们依然保持着整齐划一的步伐。

王米佳和战友们要做到每分钟112步,每步75厘米,丝毫不差。这看似简单的要求,背后却是日复一日、成千上万次的重复练习。

长时间的高强度训练,让她的身体发生了明显变化。

皮肤晒得更加黝黑,手上的茧子更厚了,体重从55公斤降到了48公斤。但她的意志却变得更加坚韧。

在这支女民兵方队里,每个人都有自己的故事。

来自河北保定的李依潼,原本是乡长兼民兵营营长,从来没当过兵,但她能在阅兵式上走得有模有样,全靠几个月玩命似的训练。

来自朝阳区的李敏,原本是外企白领,训练初期脚上磨满了水泡,晚上疼得睡不着觉,但她咬牙坚持,体重从55公斤降到48公斤。

还有"沂蒙红嫂班"的徐莹莹,被称作"沂蒙山女儿",用青春之力让红嫂精神焕发光彩。

这些来自各行各业的女性,教师、医生、公司职员、大学生、社区工作者,平均年龄只有26岁。

她们经历了长达半年的封闭训练,从二月的冰天雪地练到盛夏的烈日酷暑。

每天在烈日底下晒着,汗水把衣服都浸透了,一遍又一遍地练习动作。那得需要多大的毅力和决心啊!

动作都成了肌肉记忆,一到场上,那步伐、那姿态,简直就和职业军人没什么两样。

王米佳作为有过阅兵经历的"老兵",经常和年轻的战友们分享经验,鼓励大家坚持下去。

她们在艰苦的训练中结下了深厚的情谊,彼此成为了并肩作战的好姐妹。

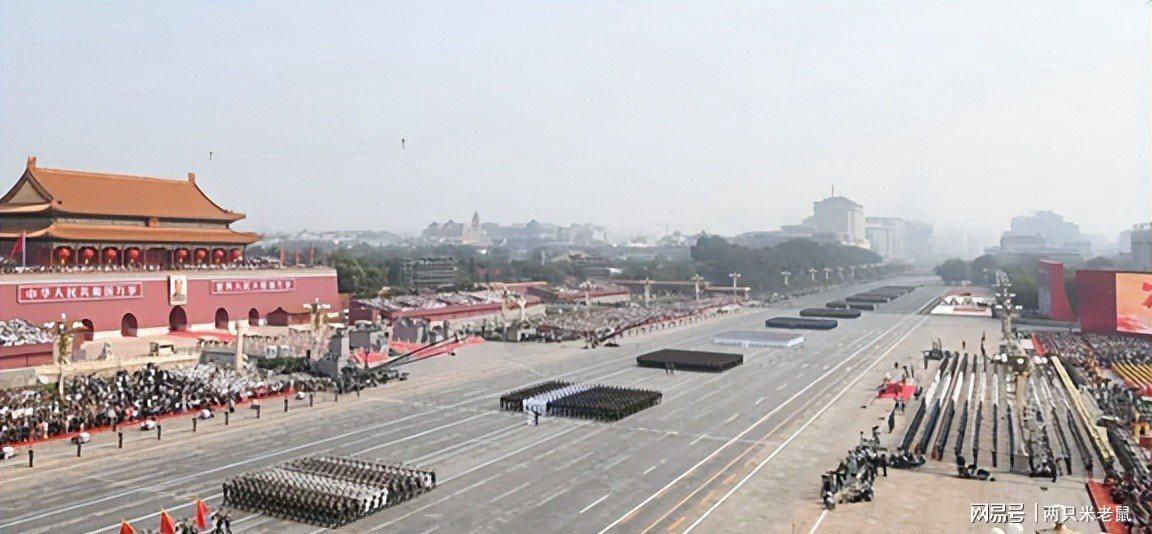

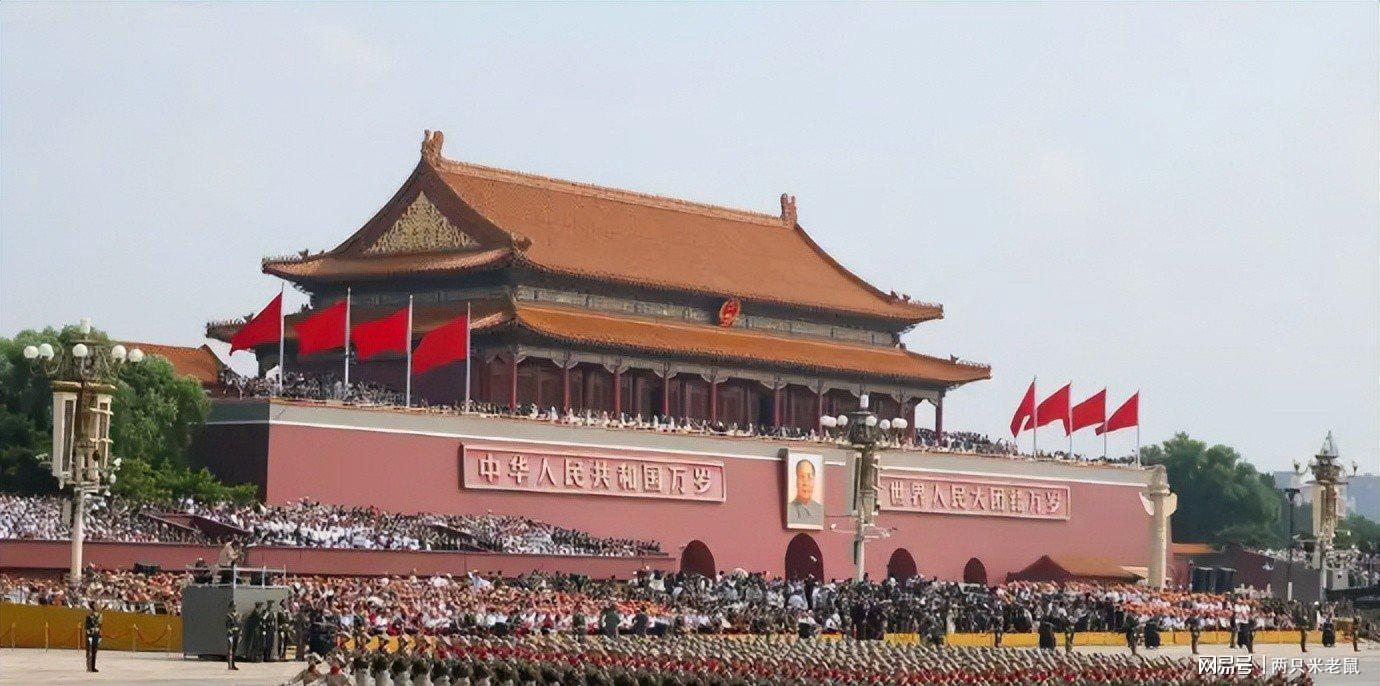

终于,2025年9月3日这一天到来了。

长安街上,铿锵有力的正步声划破长空。当女民兵方队以每分钟112步的节奏正步前进时,半年的汗水和思念在那一刻化作无限荣光。

王米佳身着整齐的军装,眼神坚定而自信。在激昂的军乐声中,她和战友们以最饱满的精神状态、最标准的动作,通过了天安门广场。

那一刻,她的眼中闪烁着泪光,所有的努力与付出,都在这一瞬间得到了最完美的诠释。

阅兵结束后,王米佳在区武装部领导的陪同下回到了天津蓟县老家。

家乡的社区居委会和邻居们早已得知她的光荣事迹,大家自发地组织起来,敲锣打鼓地迎接她的归来。

楼前悬挂着一条横幅,上面写着:"铿锵玫瑰载誉归,社区因你更光辉。"这是20多位退休教师精心制作的,体现出他们的喜悦和对王米佳的敬重。

最让人动容的是那个久违的拥抱。

婆婆和母亲抱着3岁的儿子来迎接她,小家伙半年没见到妈妈,看到这个穿着军装的陌生人,竟然害羞地躲进奶奶怀里。

王米佳蹲下身子,轻声说:"我是你妈妈,快叫妈妈。"儿子睁着乌溜溜的黑眼珠,好一阵,才奶声奶气地叫了一声"妈妈"。

那一刻,王米佳的眼里涌出了泪水。这份迟来的相认,比任何荣誉都更加珍贵。

回望这个家族的故事,我们看到的不仅仅是个人的选择,更是一种精神的代际传承。

从爷爷的抗战岁月,到父亲的军旅生涯,再到王米佳的两次受阅,这种传承不是简单的血脉延续,而是价值观的主动承续。

在这个过程中,家庭的支撑模式也在悄然发生着变化。

过去,家庭支持往往基于传统的义务和责任。而现在,我们看到的是基于价值认同的主动支撑。

母亲和婆婆之所以愿意承担起照顾孩子的重任,不是因为被动的家庭义务,而是因为她们发自内心地认同王米佳的选择,为她的理想追求感到骄傲。

这种变化具有深远的时代意义。

它表明,新时代的家庭关系正在从传统的等级秩序向平等协作转变,从被动的义务履行向主动的价值共建转变。

今年的女民兵方队是抗战胜利主题阅兵中首支全女性方队,这本身就具有特殊的历史意义。

它不仅展现了新时代女性的风采,更体现了性别平等理念在国防领域的生动实践。

当这些平凡而伟大的女性拖着贴有卡通贴纸的行李箱,重新回到自己的生活中时,她们已经不再是原来的自己。

那挺直的脊背和整齐的步伐,将伴随她们一生。她们就像一颗颗星星,在阅兵式上闪耀过后,又回到了各自的轨道,继续发光发热。

王米佳的故事,不仅仅是她个人的奋斗历程,更是无数中国家庭的生动缩影。

它告诉我们,真正的传承不在血脉,而在精神;真正的支撑不在义务,而在认同。

真正的传承不在血脉,而在精神的自觉选择和价值的主动承续。当理想召唤响起,总有人愿意放下安逸,选择担当。

新时代的家庭支撑模式正在从传统义务向价值认同转变,这种变化将重塑我们对责任和理想关系的理解。

面对理想与现实的选择题,你会如何平衡家庭责任与个人追求?欢迎在评论区分享你的看法。