阅读此文前,诚邀您点击一下“关注”按钮,方便以后第一时间为您推送新的文章,同时也便于您进行讨论与分享,您的支持是我坚持创作的动力~

《——【·前言·】——》

1955年,新中国历史上有个特别“奇怪”的现象。

当时解放军搞了个大授衔,结果四野战军的18个军长里面出了7个上将!可三野战军呢?16个军长,数量差不多,结果一个上将都没评上。

这到底是怎么回事?为啥会出现如此大的差距?

四野军长们卷出7个上将

解放战争时期,东北战场是重中之重。1945年抗战胜利后,中央就定了个方针,叫"向南防守,向北发展"。

啥意思呢?就是把主要力量都放到北方去,特别是东北这块宝地。

于是,全国各地的精英部队都往东北赶,华东军区也不例外,大批的将领和骨干都北上支援东北了。

这么一来,东北这地方就成了人才最密集的地方,竞争那叫一个激烈啊!

咱们今天说的"内卷",那时候的东北部队早就体会到了。

四野的前身东北民主联军,就是在这种激烈竞争中形成的。林彪领导下的四野,各军之间互相较劲,都想打出更好的战绩。

就拿"三只猛虎"来说吧,李天佑的38军、刘震的39军和韩先楚的40军,在辽沈战役、平津战役中都是冲锋在前,战功赫赫。

这仨人后来都评上了“上将”,一点都不冤枉。

特别是李天佑,别看人家个子不高,打起仗来那叫一个猛,被称为"小老虎",带着38军横冲直撞,敌人见了就头疼。

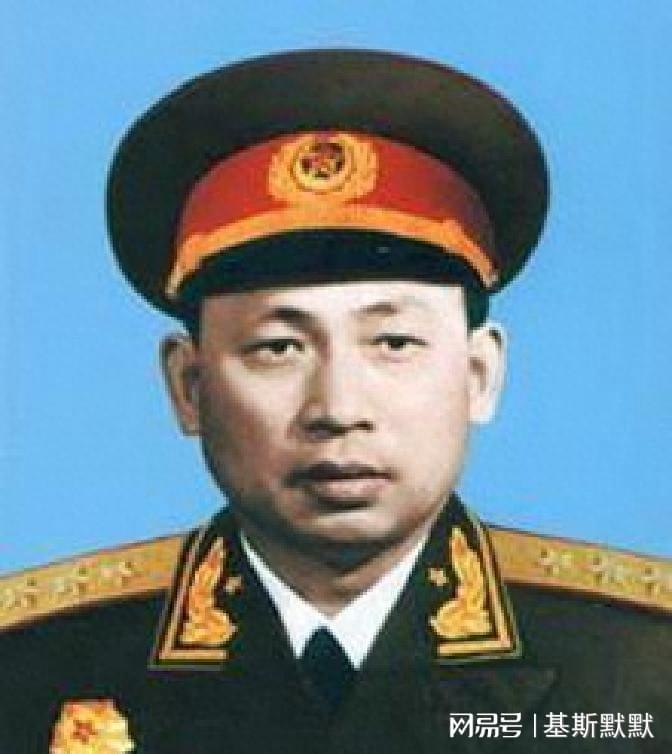

四野其他几个上将军长也都不是吃素的。

洪学智带的43军,在朝鲜战争中负责后勤保障,看似不是打仗的主力,其实责任重大,没有他的后勤保障,前线部队哪有吃的、穿的、用的?

邓华更是牛,是唯一一个从纵队司令升为兵团司令还兼任军长的,一肩挑两职,能力可见一斑。

黄永胜的45军和陈明仁的55军也都战功显赫。

尤其是陈明仁,他可是起义将领,带着原国民党部队起义加入解放军的,这在当时可是一件大事,为革命事业做出了重大贡献。

四野军长们之所以能评上这么多上将,还有个重要原因,就是他们大多具备大兵团指挥能力。

打仗不是小打小闹,指挥几万甚至十几万人作战,这可不是一般人能做到的。

四野这几位军长,不仅能带好自己的军,还能在更大的战役中承担重要任务,这种能力在授衔评定中是很受重视的。

三野将领北上支援,留下的军长难评上将

相比四野的"人才爆棚",三野就比较尴尬了。按理说,三野的实力也不弱啊,为啥一个上将军长都没评上呢?

原来,三野也就是华东野战军,按照中央的"向北发展"方针,把不少精英都送到东北去了。

这一送不要紧,自己这边的将领资源就相对薄弱了。

最能干的几位将领,比如王建安、陈士榘、宋时轮、叶飞,都已经升任兵团司令员了,这个级别自然评的是上将。

剩下来担任军长的将领,资历和战功虽然也不错,但比起那些已经升任兵团司令员的老首长,还是差了一截。

军衔评定有个不成文的规则,正兵团级多评为上将,副兵团级多评为中将。三野的军长们基本都属于副兵团级,所以大多评的是中将军衔。

三野军长中最遗憾的要数陶勇和王必成了。

陶勇带的23军,王必成带的24军,都是战功卓著的部队,尤其是在淮海战役中表现出色。

但是按照当时的评定标准,他们还是差了那么一点点,只能评“中将”。

还有个原因就是三野内部存在一定的山头主义倾向,曾经被中央整训过。

所谓“山头主义”,就是只关心自己那一摊子事,跟其他部队协作不够。

这在革命队伍中是被批评的。中央为了打破这种局面,有意识地将一些老首长调离了他们的老部队,避免形成固化的小团体。

三野的组织构成也是个因素。四野以红一方面军为主干,本位主义不强,大家都是一条心。

三野则不同,各支部队来源复杂,新四军、山东部队、华中部队等等,各有各的风格和传统,在组织上要达成高度一致比较困难。

大授衔背后的政治智慧

1955年的大授衔可不是随随便便就定下来的,背后有着深思熟虑的政治考量。

当时制定了一套完整的《军衔指示》,规定了评定的标准和程序。

评定军衔主要看三点:一是资历,入党早的、跟随革命时间长的优先考虑;二是战功,在重大战役中立下赫赫战功的自然更有资格;三是现任职务,这个最直接,职务高的军衔自然就高。

但除了这些明面上的标准,还有些不成文的规则。

比如要考虑各大军区、各大野战军之间的平衡,不能一家独大;还要考虑老解放区和新解放区的平衡,不能厚此薄彼;甚至要考虑不同来源部队之间的平衡,红军、新四军、东北抗联、起义部队等等都要照顾到。

就拿陈明仁来说,他能评上上将,除了自身能力和贡献外,也有对起义将领的政策倾斜因素。

国家需要鼓励更多的国民党军队起义投诚,提拔起义将领就是个很好的示范。

还有个有趣的现象,四野虽然军长中上将多,但在更高级别的将领中,反而没有三野那么集中。

三野的粟裕和张云逸等人都是赫赫有名的大将,甚至在后来的军事和政治生涯中发挥了更大的作用。

这也体现了一种制衡的智慧,让各方力量都能得到合理的发展空间。

深层次原因大揭秘

表面上看,这是一场军衔评定的不平衡,但深挖下去,原因可复杂了。

首先是历史背景不同。四野前身主要是东北抗日联军和红一方面军,这两支队伍在革命历史上地位特殊,资历深厚。

三野则是由新四军和华中、华东各地方部队组成的,虽然也很能打,但在党内资历上确实差了一些。

第二是林彪的影响力。作为四野的最高统帅,林彪在当时的军队和党内都有很高的威望。

他善于培养和提拔下属,四野将领的集体崛起,与他的提携是分不开的。

相比之下,三野的领导层更替较频繁,最早是陈毅,后来是粟裕,再后来是谭震林,领导风格和培养干部的方式也各不相同。

第三是作战环境的差异。四野主要在东北作战,那里地广人稀,适合大兵团作战,军长们有更多机会展示大规模指挥作战的才能。

三野则主要在华东地区,那里人口密集,地形复杂,更适合灵活机动的小规模作战,军长们虽然也很能打,但很少有机会指挥超大规模的战役。

最后还有个现实因素,就是中央对军队力量的调配和平衡。

新中国成立初期,军队的力量不能过于集中在某一派系手中,这是出于政治安全的考虑。

通过军衔评定,适当调整各派系的力量对比,有利于维护军队的团结和稳定。

这些深层次原因综合起来,就形成了我们看到的这种"四野军长上将多,三野军长上将少"的现象。

它不仅是一场简单的军衔评比,更是中国革命和建设历程中复杂政治生态的缩影。

《——【·结语·】——》

四野军长出了7个上将,三野军长一个上将都没有,这个现象背后有着深刻的历史原因和政治考量。

革命队伍里的人才流动、组织架构、战争环境、政治平衡,这些因素交织在一起,才形成了1955年授衔时这个有趣的"怪象"。

历史就是这样,有时候看似不合理的事情,实际上却有其合理性!

信息来源:

《人民军队建设史》编委会,2010年

《新中国军队体制改革历程》,军事科学出版社

中国人民解放军军事科学院,2007年

《中国人民解放军战争史》,解放军出版社

《中国人民解放军将帅名录》,解放军出版社 ,2011年