当现代乒乓球进入40+新材料球时代,主流打法早已被上旋球体系主导。但日本削球手桥本帆乃香的出现,却用颠覆性的表现证明:这种'古老'打法依然能在顶级赛场占据一席之地。通过解析其技术体系与成长轨迹,我们或许能重新认识削球打法的现代价值。

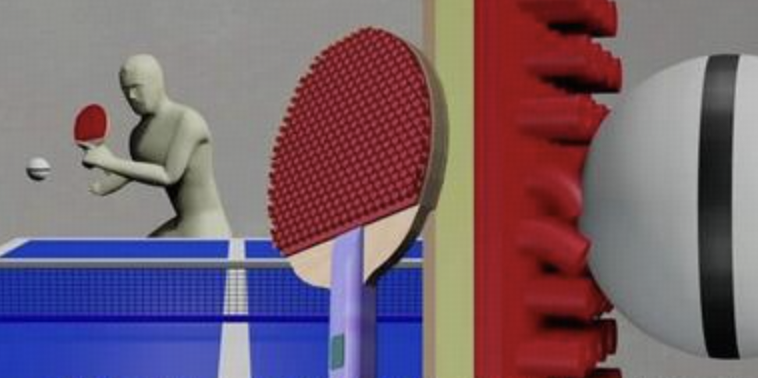

削球手的技术分类,反手胶皮选择是最直观的判断标准。传统认知中,长胶选手如金景娥、徐孝元以极致防守著称,其反手能连续顶住数十板重扣而不失位。这种特性源于长胶颗粒的特殊物理结构——当来球旋转方向与颗粒倒伏方向一致时,会产生'死转'现象,使对手的拉球直接下网。

相较之下,生胶/正胶等短颗粒胶皮更侧重旋转制造。以桥本帆乃香为例,其反手使用的尼塔库DO knuckle生胶(中国标准分类),虽牺牲了部分防守稳定性,却换来更灵活的旋转变化能力。这种胶皮能轻松制造侧旋、不转球,甚至在防守中突然变线,打乱对手节奏。

女子削球领域存在显著技术分化:韩莹虽用生胶却偏向稳健,徐孝元持长胶却常主动进攻。桥本的独特性在于,她将生胶的进攻属性与削球的防守本质完美融合,创造出'防守中进攻,进攻中变化'的新型体系。

器材配置上,桥本的正手蓝海绵狂飙与尼塔库刚力底板形成鲜明对比。这种'正手暴力+反手诡异'的搭配,使其既能像传统削球手那样退台防守,又能如攻球手般近台突击。特别值得关注的是其反手生胶的侧剌技术——通过手腕瞬间抖动,能在削球中突然变向,迫使对手被动搓球,从而获得上前进攻机会。

移动能力是桥本技术体系的核心优势。其178cm的身高配合超长跟腱,使她在防守覆盖面积和启动速度上远超传统削球手。动态观察显示,桥本在多拍相持中能通过步法调整,始终保持最佳击球位置。这种能力使其在2024年对阵王艺迪的比赛中,创造出连续13板防守后反攻得分的经典战例。

技战术层面,桥本形成了'防守变化→逼对手放短→上前进攻'的闭环。其反手生胶既能制造强烈下旋,又能突然送出不转球,配合正手的拍击进攻,形成多层次的战术组合。数据显示,她在近台反攻的成功率达到68%,远高于传统削球手的42%。

桥本的身体条件堪称'削球手模板':修长的四肢、宽阔的肩幅、超长的跟腱,这些特质使其下肢爆发力远超同级别选手。测试数据显示,其30米冲刺成绩比中国国家队平均水平快0.3秒,垂直跳跃高度多出8cm。这种运动能力使其在防守中既能保持稳定性,又能适时展开反攻。

但技术短板同样明显。连续防守能力方面,其反手生胶在应对连续重板时失误率比长胶选手高23%。中远台反拉技术尚未成熟,正手进攻更多属于战术干扰而非致命一击。发球环节,其高抛反手下砍发球虽旋转强烈,但弧线偏高且落点单一,容易被对手预判。

心理层面,桥本仍存在年轻选手的通病。在2025年日本锦标赛中,面对佐藤瞳的连续变线,其第三局出现明显急躁情绪,导致无谓失误增加。这种'进攻型削球手'的心理波动,与其技术特点形成微妙矛盾——既需要耐心周旋,又渴望主动终结。

桥本的奥运之路充满变数。从阵容配置看,日本队若采用'双反胶+1削球'的组合,其单打能力将成为重要筹码。但双打配合的局限性,使其在团体赛排阵中可能被边缘化。数据显示,削球手参与的双打组合,在近五年国际比赛中胜率不足35%,远低于双反胶组合的62%。

技术进化方向上,桥本需在三个维度突破:一是强化中远台反拉能力,将正手进攻从'战术干扰'升级为'得分手段';二是丰富发球体系,开发侧上旋、急长球等变化;三是提升心理韧性,借鉴金景娥的'扑克脸'战术,减少情绪波动对技术发挥的影响。

其成长轨迹颇具启示意义。不同于日本传统削球手的师承体系,桥本的技术风格更多源于自我探索。这种'野路子'打法在青少年时期曾遭质疑,但进入成年组后反而成为优势——对手缺乏针对性训练资料,使其技术特点更难被破解。

当乒乓球进入'速度与旋转'的全新博弈时代,桥本帆乃香用实践证明:削球打法非但未过时,反而通过技术融合与创新,焕发出新的生命力。这种传统与现代的碰撞,或许正是乒乓球运动保持魅力的关键所在。