「2001年秋天,我又想起了那位老总,他当年为什么那么急?」病榻上的钱学森向友人抛出这个尘封四十余年的疑问。这场跨越半个世纪的对话,犹如一把钥匙,打开了新中国国防科技史上最跌宕的篇章。

1950年冬,朝鲜战场上的彭德怀目睹震撼一幕:志愿军战士用步枪对抗美军坦克,炸弹落下时整排阵地瞬间消失。这位身经百战的将军在警卫员面前罕见地流露焦虑:「不能总用血肉之躯顶钢铁,必须有自己的大家伙。」当时「导弹」还是模糊概念,「原子弹」更似天方夜谭,但战场上的生死较量已在他心中埋下科技强军的种子。

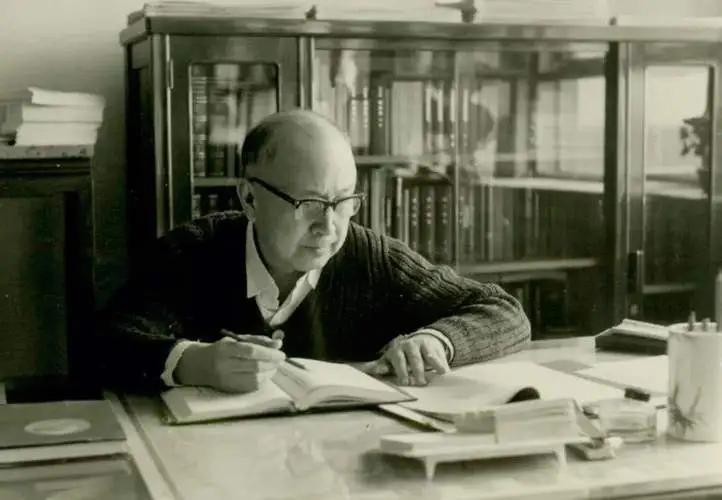

五年后的北京西郊,刚回国的钱学森在简陋会议室遭遇「军令式」追问。彭德怀直截了当:「五百公里射程的导弹,多久能搞出来?」当听到需要五年且需全国配合时,将军重重拍案:「行!我给你撑腰!」这声拍案震动的不仅是会议桌,更是整个中国科技界的命运轨迹。

苏联援助的「糖衣」下藏着技术壁垒。当聂荣臻听到苏方专家「中国永远做不出来」的嘲讽时,只冷冷回应:「那更要干!」陈云紧急调拨三百万两黄金采购精密仪器,周恩来亲自拍板执行。这种破釜沉舟的决心,在导弹基地选址时达到极致。

1958年春,彭德怀将陈锡联、王尚荣叫到办公室,地图铺满桌面:「带上专家跑遍内蒙古草原和戈壁滩,不许出纰漏!」两位将军白天勘测、晚上分析数据,半个月后定址的「东风第一基地」,成为后来改变国运的战略支点。此时距离庐山会议的变故,仅剩一年多时间。

1959年庐山会议后,彭德怀被撤销职务。临行前他将厚厚一摞导弹核武文件交给聂荣臻:「我下去,工程不能停。」聂荣臻沉默点头,自此成为「两弹一星」实际统帅。同年夏末,莫斯科突然撤回全部专家、中止技术援助,三分之一岗位瞬间空置。

聂荣臻在紧急会议上斩钉截铁:「人撤了,图纸锁了,可天塌不了。自己干!」钱三强、邓稼先等科学家迅速重组研究体系,试验台照常运转。这种自力更生的精神,在1964年10月16日达到高潮——罗布泊上空的蘑菇云,让世界重新认识这个东方大国。

上世纪九十年代末,「两弹一星」元勋座谈会上,步履蹒跚的钱学森对同伴说:「没有彭德怀当年的逼迫劲儿,我们不会这么快。」这句话道破关键——朝鲜战场的记忆在彭德怀心中锤炼出简单逻辑:国家安全必须握有震慑性武器,而非靠牺牲填补缺口。

基地建设时,彭德怀特意调派志愿军二十兵团。这支经历过炮火洗礼的队伍,从挖战壕转为筑路运设备。当第一枚东风导弹耸立戈壁时,士兵们目瞪口呆:梦想竟化作冒着蒸汽的钢铁巨人。1970年「东方红一号」卫星升空,更是延续了彭德怀「先解决动力控制,再拓展航天」的技术路线。

1999年国家表彰「两弹一星」功勋时,钱学森将勋章藏进怀里:「荣誉属于集体,更属于当年带头拍板的人。」他特意补充:「包括彭德怀。」从1955年首次提问到1966年两弹结合成功,十一年间彭德怀虽未能见证最终胜利,但他留下的精神遗产穿越时空——在民族危亡时刻,正确的目标必须咬牙坚持,不怕慢、不怕难,只怕动摇。

这段历史揭示的不仅是科技突破的轨迹,更是一个古老民族在现代化进程中的觉醒。当钱学森晚年感慨「火力后的安全才是真正的安全」时,他道出的正是那个时代最深刻的命题:没有自主创新的底气,就永远没有谈判桌上的腰杆。