一个时代,总有几个人,生来便站在风口浪尖上,林徽因,便是民国时期的那一位。

世人记得她的才华、她的美貌、她的“太太客厅”,也记得她与金岳霖、徐志摩、梁思成之间复杂的情感走向。

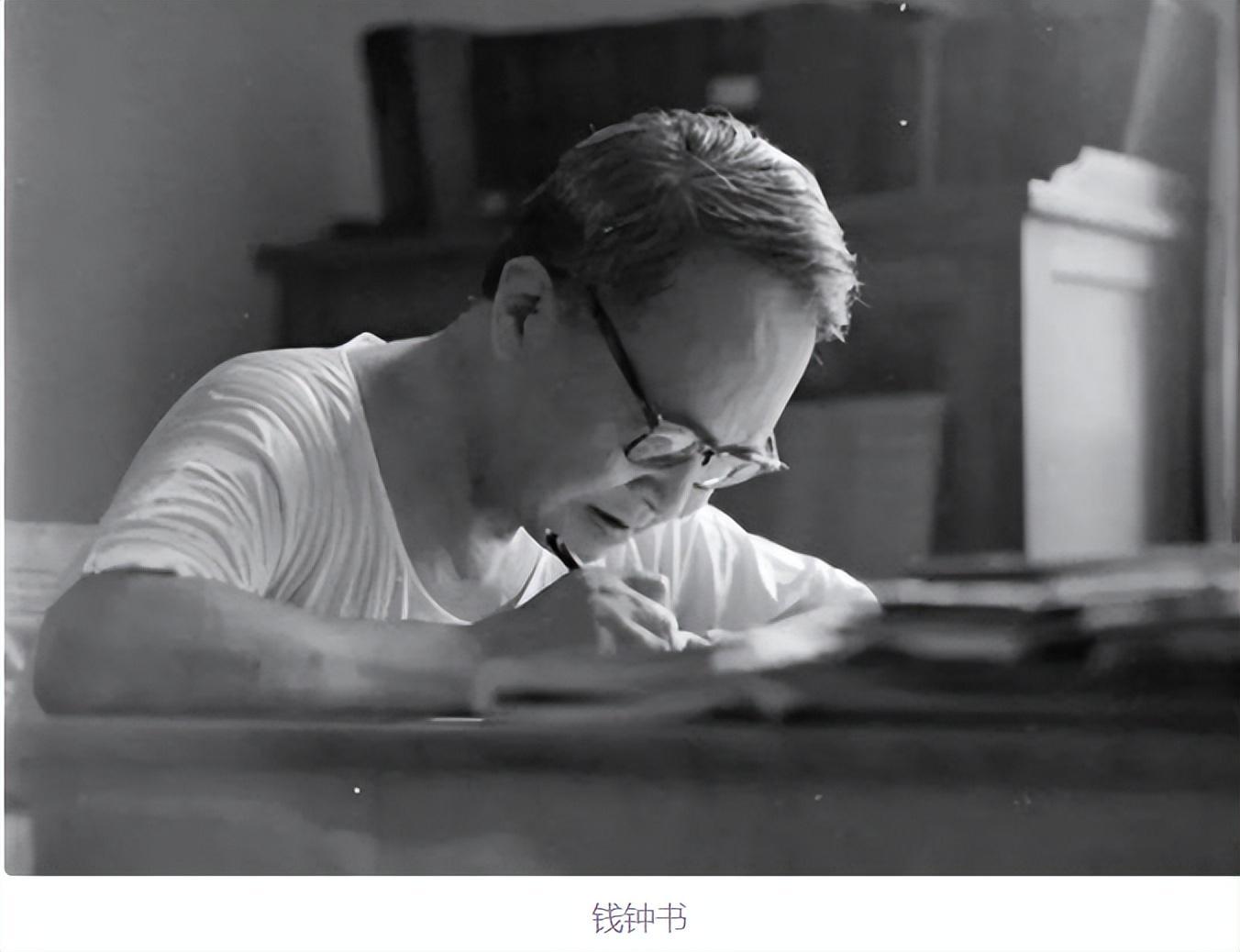

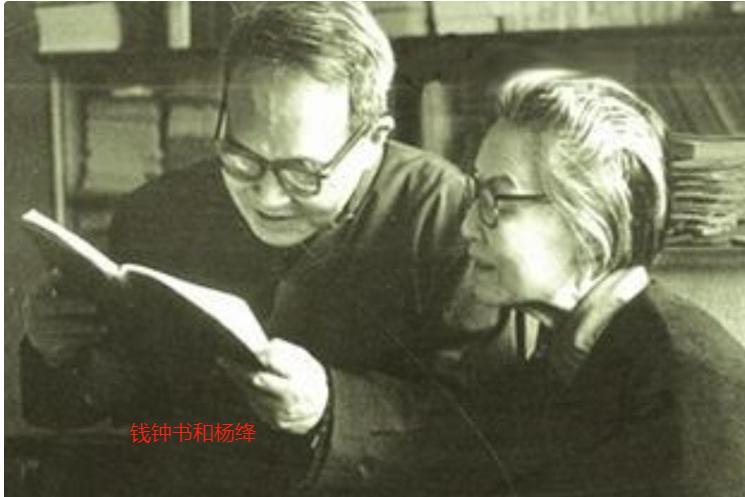

也因此,有人赞她才情兼备,有人讥她感情复杂,尤为戏剧性的是,那位才情不输的文坛巨匠钱钟书,也曾与她结怨,甚至动笔讽刺,以小说影射她的“风流”。

一句话,数笔墨,把一位才女推上了舆论的风口浪尖。

那么,是非之间,情理之外,林徽因的情感究竟有多“乱”?她又是否如传言那般?

太太客厅

1930年前后,每逢周末午后,北京总布胡同三号的大门前,总有三三两两穿着长衫的文人步入那座不甚高大的四合院。

他们不是为了一场宴饮而来,也并非单纯的学术聚会,而是被一个名字吸引而至——林徽因。

“她的客厅”在彼时的北平文化圈里几乎成了一种象征,那时一处兼容并蓄、才情交锋的特殊场域。

那里面也没有教条的课堂,没有规矩的论坛,却胜似学术殿堂。

而那个剪着齐耳短发、身穿素雅旗袍的女主人,正坐在长沙发上与沈从文、朱光潜谈笑风生。

林徽因能讲出古希腊建筑的审美原则,也能分析北宋词人的内心意象,她的声音不高,却总能穿透人群,她的话语不疾不徐,却字字珠玑。

同时,她谈建筑不输丈夫梁思成,论诗词不逊文坛宿将,更能在讨论哲学时,让金岳霖陷入沉思,让沈从文频频点头。

然而,这样的聚会,并非没有质疑声,门外的议论时常随来宾而至。

“为何她周围总是男人居多?”

“一个已婚女子,每周一次的密集会客,是否太过频繁?”

甚至有人私下讥讽,林徽因不过是用才华包裹着的“社交高手”。

可对这些闲言碎语,她从不辩解,她知道,在这个时代,一个女子若要挣脱附庸的身份,势必要付出比常人更沉重的代价。

林徽因的丈夫梁思成也从未介意,他安坐一旁,偶尔插话,更多时候则是专注倾听,他明白,妻子的灵魂需要广阔的对话,不应局限于厨房与书房之间的回廊。

而在这些频繁的聚会背后,更微妙的是情感的流转,徐志摩的痴情已逝,但金岳霖的身影却如影随形。

几乎每一次聚会,他总是最早到达的那个,众人或许只看到讨论激烈的学术现场,唯有他,关注的是她眼角的细微表情。

正是这样一个多维交错的空间,才成就了“太太客厅”无与伦比的文化地位,但也正因为这种“不合常规”,它引来了如钱钟书般的文人不屑与批判。

他不止一次在私下里与杨绛抱怨:“哪有女人能真正与男人平等地交谈?终究不过是借机展示自己。”

他看不惯林徽因身边总是才子环绕,也接受不了一个女人可以堂而皇之地成为文化圈的“主角”。

说到钱钟书和林徽因,也不得不提关于猫的事情。

猫争风

在清华园这片学术之地,两户紧邻而居的教授之家,本应是礼尚往来的知己近邻,可偏偏因为两只性情迥异的猫改变了关系。

钱钟书与杨绛搬进这片宅院后,养了一只小巧伶俐的猫,取名“花花”。

花花通人性、爱亲昵,常常踩着房梁蹿上屋顶,不时窜进邻居院里探个头,俨然是清华园里的一位小精灵。

隔壁的林家,却养着一只气场强大、体格雄壮的猫,名为“爱的焦点”,同时,那是一只极具存在感的猫——冷峻、沉稳,似乎与林徽因本人的气质颇有几分相似。

一次午后,花花照例跳上墙头,跃入林家院中,不慎打翻了正在晾晒的黄豆,豆子四散一地,声音惊动了屋内的林徽因。

她急步走出,望见一团毛茸茸的小身影正欲逃逸,毫不犹豫抓起一把扫帚,横扫过去,那一击未必用力,但巧的是,这一幕正被钱钟书收入眼底。

自此之后,凡猫声四起,钱钟书总是第一个起身,拽上棉袍,登上屋顶,像守夜人一般巡查——实际上,他是在为“花花”护航。

一旦发现“爱的焦点”靠近,他就会挥舞着竹竿,试图吓退那位不速之客,对于一个向来端坐书桌、沉浸文史的文人来说,这种行为不可谓不荒诞。

而杨绛每次劝解,都换来他一句带刺的冷笑:“我这是保护弱小者,免受强权欺压。”

明面上是猫与猫的恩怨,实则是两个文人之间逐渐累积的情绪在寻找出口,林徽因并不多言,她从未就此事与钱家交涉过。

可她的沉默,却在某种程度上,激怒了钱钟书——因为他知道,这位邻居太聪明,太擅长冷处理。

于是,他开始构思一个故事——关于一只猫的故事,猫不再仅是猫,而是一种隐喻,是他心中对邻居某种行为方式的批判。

最终,那篇名为《猫》的短篇小说面世,语言犀利、字字见血,明眼人一看便知,笔锋所向,正是那位在清华园中声名远扬的女子。

文中一句:“她长得最没,为人最风雅,请客最勤,丈夫最温顺,最不碍事——”仿佛一把尖刀,在掀开林徽因外表的优雅后,试图揭示一个“真实而世俗”的她。

作品发表之后,清华圈内哗然,有人为其犀利叫好,也有人觉得,文人讽人至此,未免太失风度。

而最难堪的,莫过于夹在中间的杨绛,她知道丈夫的文字从不无的放矢,也知道林徽因虽不声张,却绝非毫不在意,于是,她主动走访邻家,带着歉意与诚意登门致歉。

林徽因的回应却让人意外,她微笑着说:“讲猫的故事,跟我又有何干?”言语轻描淡写,却让两家的距离从此不可逾越。

三角关系背后

另外,林徽因的三角关系也是让钱钟书写下那一句的一部分原因。

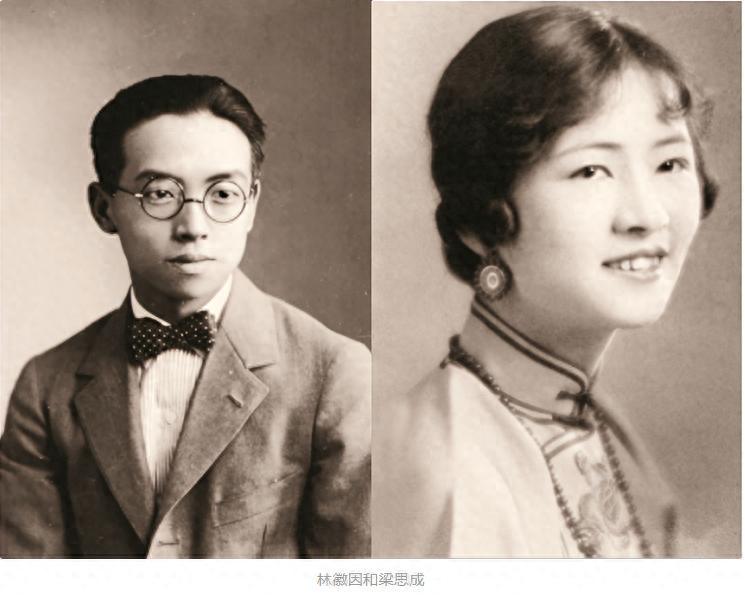

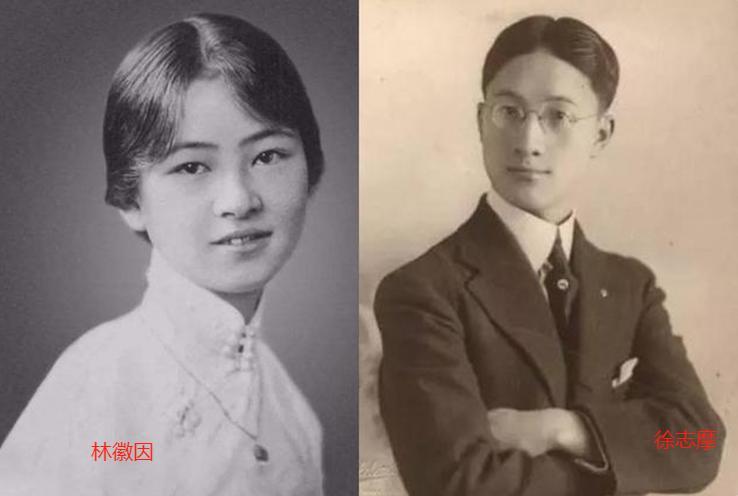

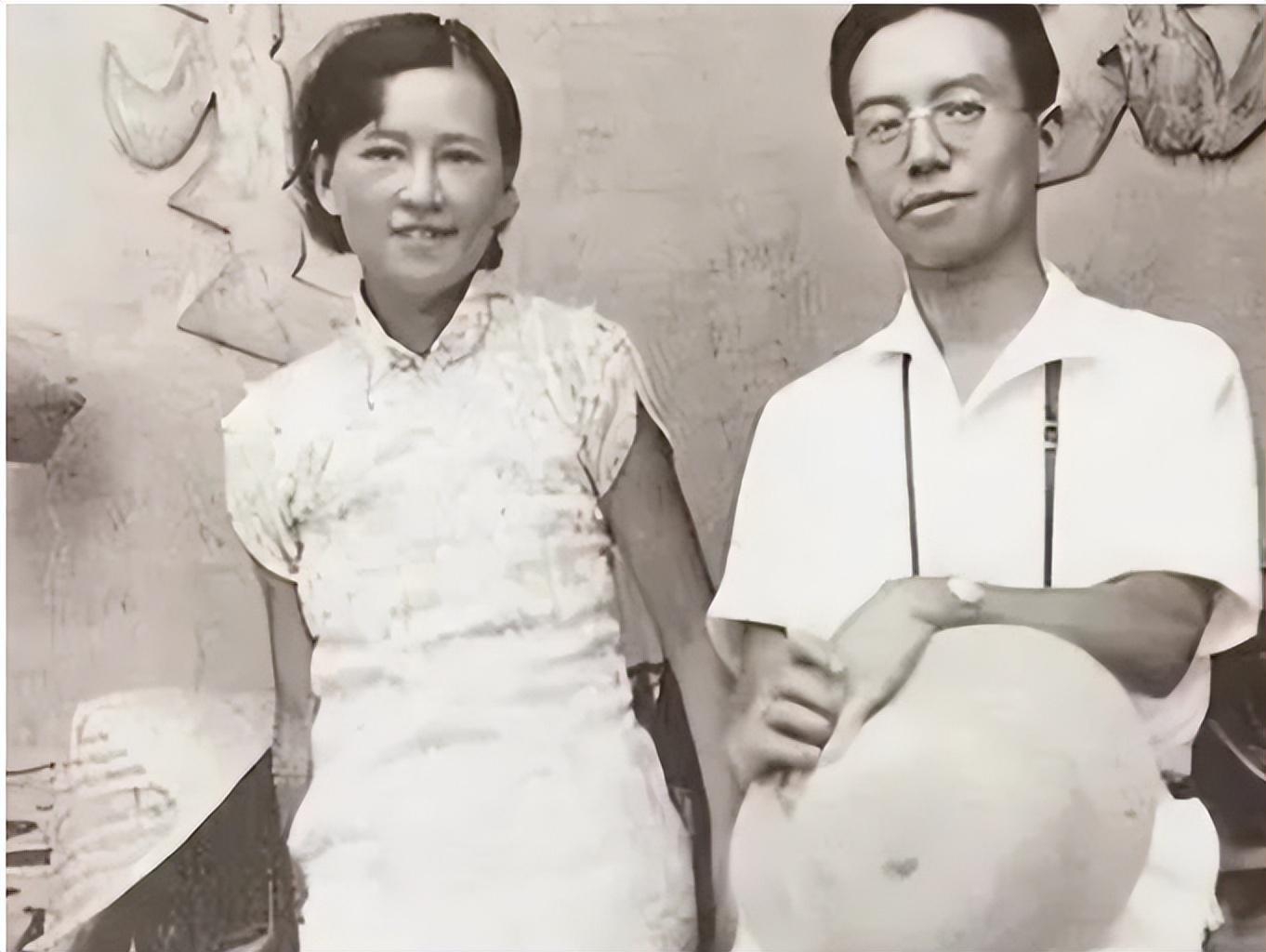

故事的起点,早在她年少时埋下伏笔,那年,林徽因尚未成年,她随父亲游学欧洲。

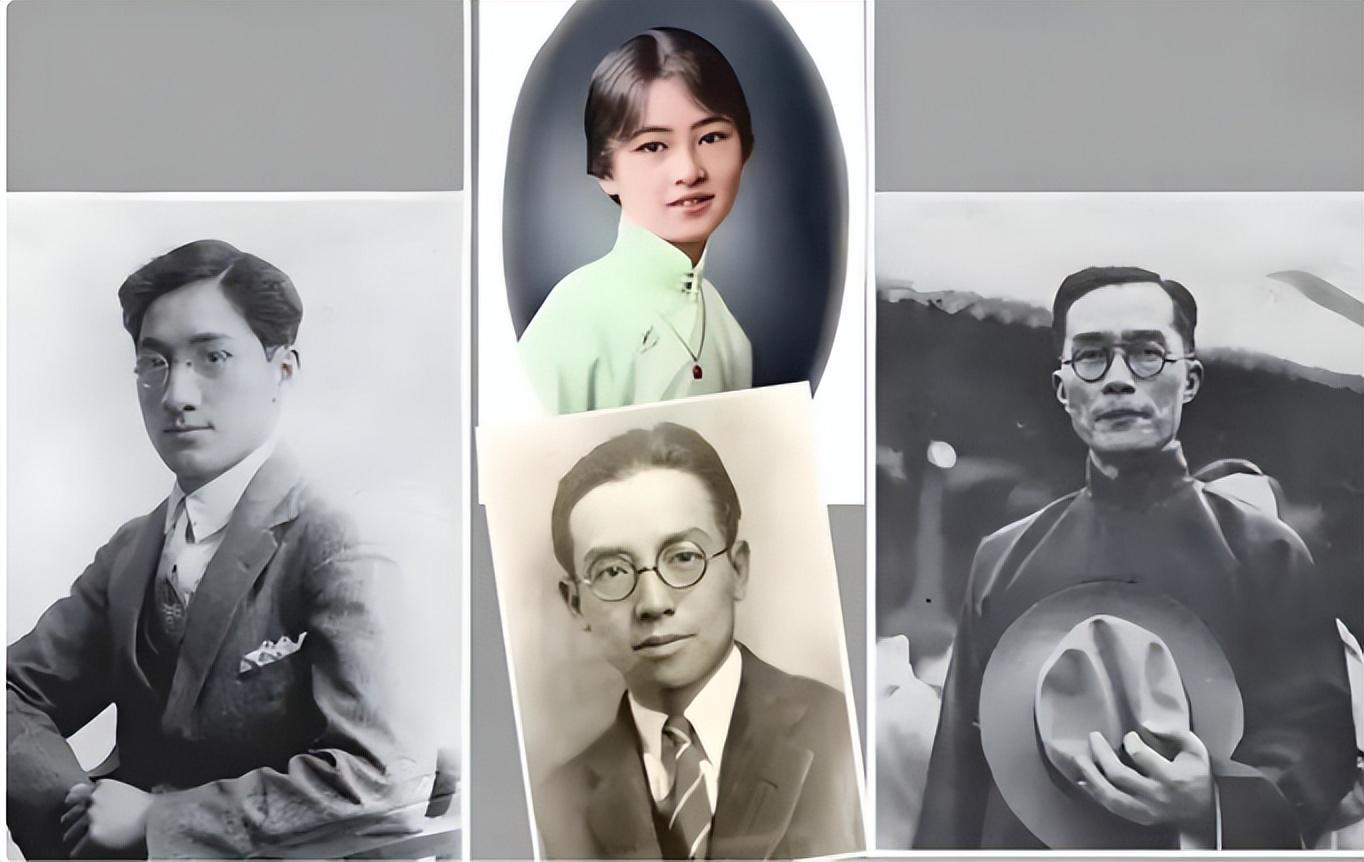

而徐志摩一见她,便从此为她魂牵梦萦,他是一位浪漫至极的诗人,每封信、每首诗、每一次对话,都是他追求的方式。

可惜,林徽因对于他的痴情,并非无动于衷,却也始终保持着清醒,她明白她想要的,并非一场烈焰般的爱情,而是一份能并肩同行、彼此信赖的依靠。

于是,梁思成的出现,成了她理想中的选择,他沉稳温厚,内敛知礼,他们在异国他乡一同学习建筑,在图纸与测量中培养感情。

但爱情不是一张理性规划的蓝图,结婚后,她仍无法忽视另一个人的存在——金岳霖。

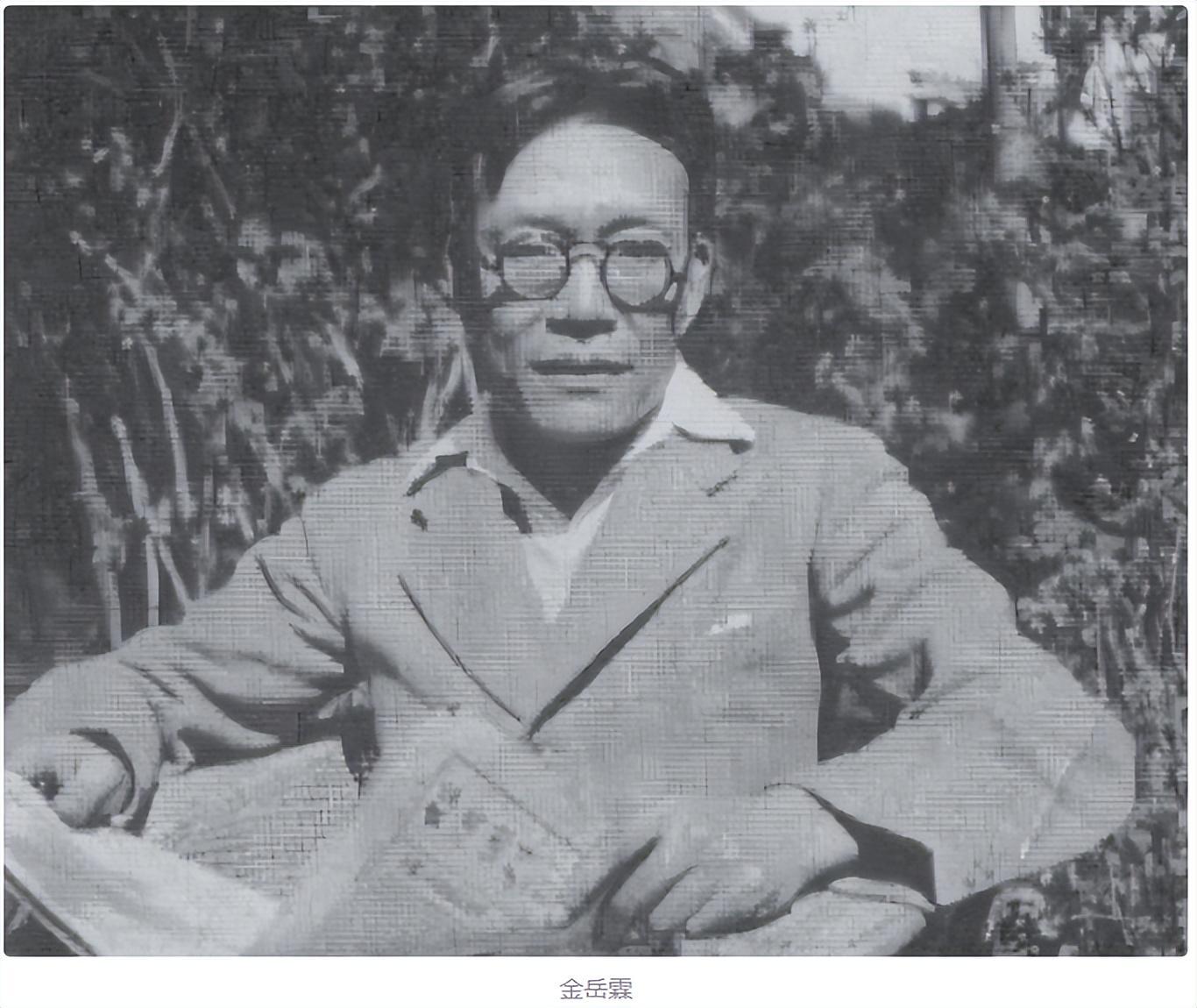

哲学出身的金先生并不擅言辞,却总是在需要时出现,他的爱不激烈、不煽情,却静静地、坚定地,等着她回头看一眼。

这场爱恋,没有开口,没有承诺,却真实得令人动容,她不曾给出任何明确回应,却也没有远离他的靠近。

她仿佛游走在两岸之间的船,望向金岳霖的深情,也依赖梁思成的安稳,而这正是后来那句“我同时爱上了两个男人”的来源。

那一晚,林徽因鼓起勇气向梁思成坦白心迹,说出自己内心无法决断的矛盾,她痛苦、她挣扎,甚至做好了承受一切后果的准备。

可令她未曾预料的是,梁思成没有愤怒,没有指责,而是告诉她:“你是自由的,我愿意尊重你的选择。”

这句话,既宽容又锋利,让林徽因无法继续逃避,她明白,在这段关系中,梁思成的爱远比她想象的深厚,他的成全并不是放手,而是爱到极致的守护。

而金岳霖,在得知真相后,也自觉退让,于是,他甘愿作为“第三人”的身份,默默住进他们宅院后院的小屋,用余生守护她。

冷酷审判

除去那些,价值观的冲突就是钱钟书和林徽因最大的碰撞。

钱钟书与林徽因,若仅从知识背景、文学造诣和文化品位来看,他们几乎可以称作“理想的对谈者”。

一个通晓中西、言语犀利;一个博古通今、气度不凡,可偏偏,他们之间的关系,就像磨合失败的齿轮,看似贴合,实则每转动一次都伴随着摩擦的声响。

林徽因的生活方式,在那个时代本就显得有些“异类”,她倡导思想碰撞,鼓励自由探讨,甚至不避讳与众多男性学者长时间共处、辩论、分享见解。

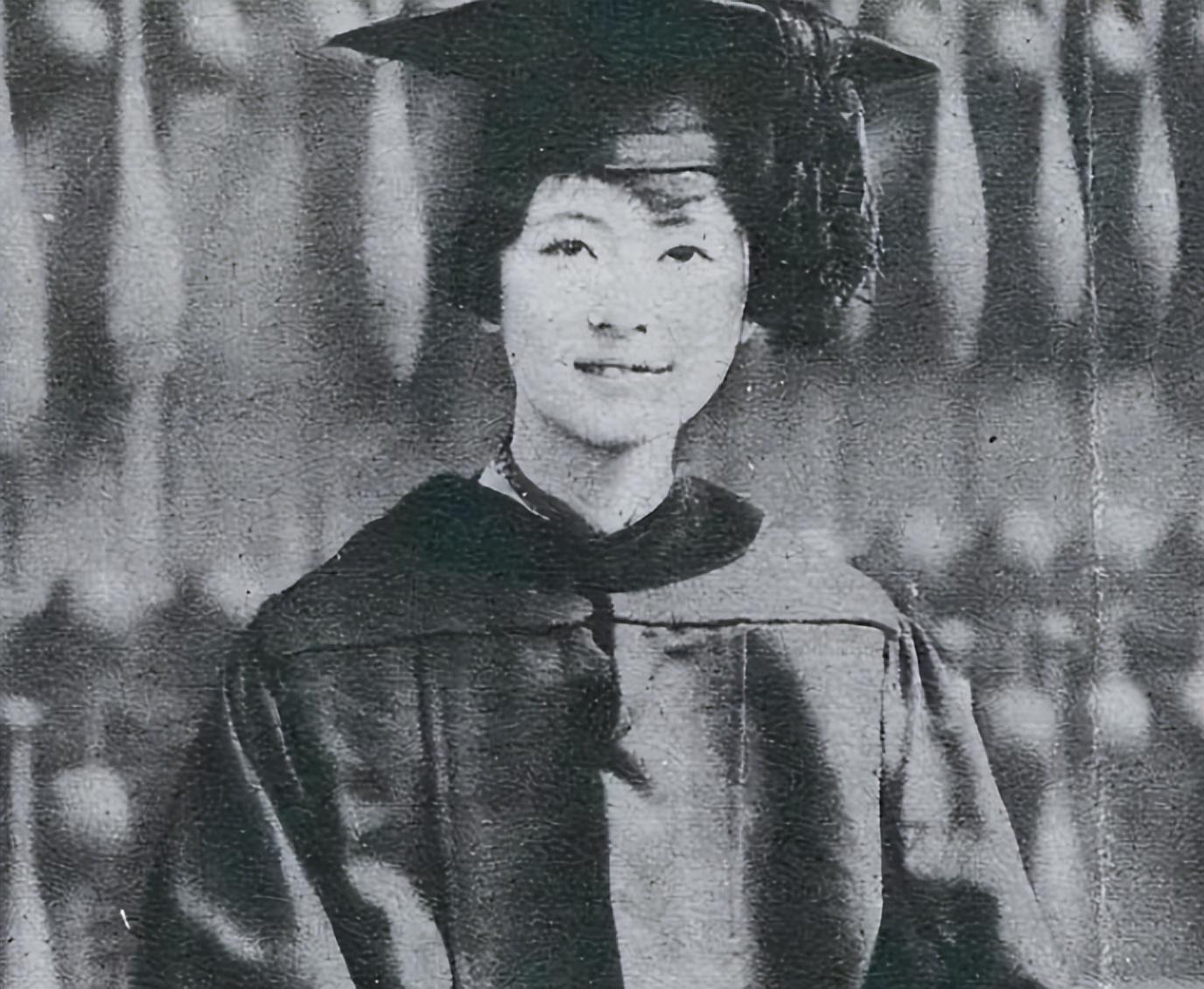

她不认为自己作为女性需要退居二线,也不接受“守妇道”是评价一位女性德行的唯一标准。

在她眼里,婚姻是精神契约而非枷锁,情感可以自由表达,思想必须拥有独立空间。

而钱钟书的世界,却是另一套秩序,他所尊崇的感情关系,建立在忠贞、纯粹和彼此独占的基础上。

对他来说,爱情不是可以分发的温情,而是一场只容一人参与的专属仪式。

这种冲突,最初或许只是暗潮涌动的心思差异,慢慢却演变成了笔端的讽刺、态度的冷漠、甚至举止的敌意。

钱钟书在公开场合对林徽因始终保持礼貌,却总避而不谈她的学术成就;而在私下里,他的冷嘲与不屑愈发明显。

他将这种不满转化为文字,最终凝结成《猫》那篇尖锐的讽刺短文。

不朽余晖

可无论众说纷纭,林徽因终究活成了一个时代无法绕过的身影。

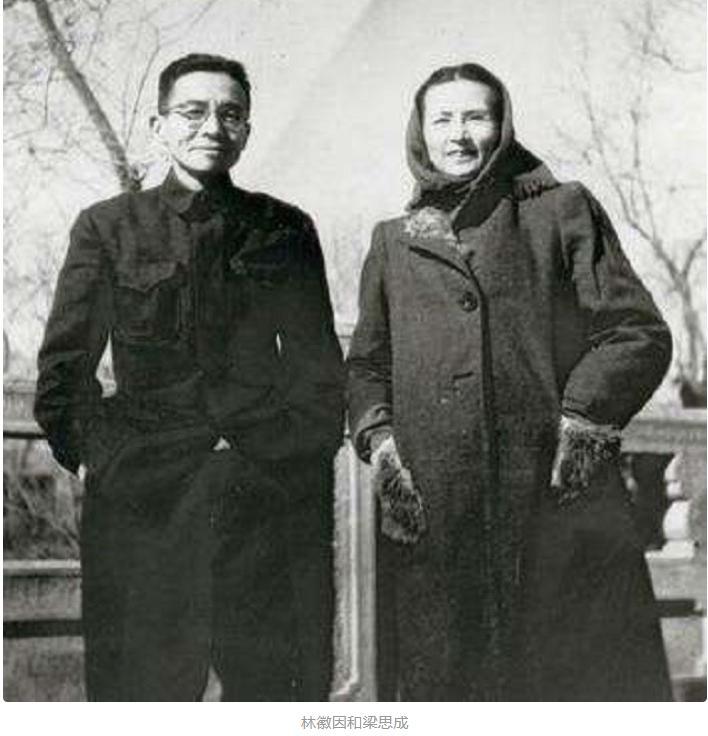

1940年代初,家国飘摇,林徽因与丈夫梁思成辗转南北,投身古建调查与保护的工作之中。

林徽因身体自小羸弱,病痛如影随形,尤其是在四川李庄时,她已经多次因病卧床不起。

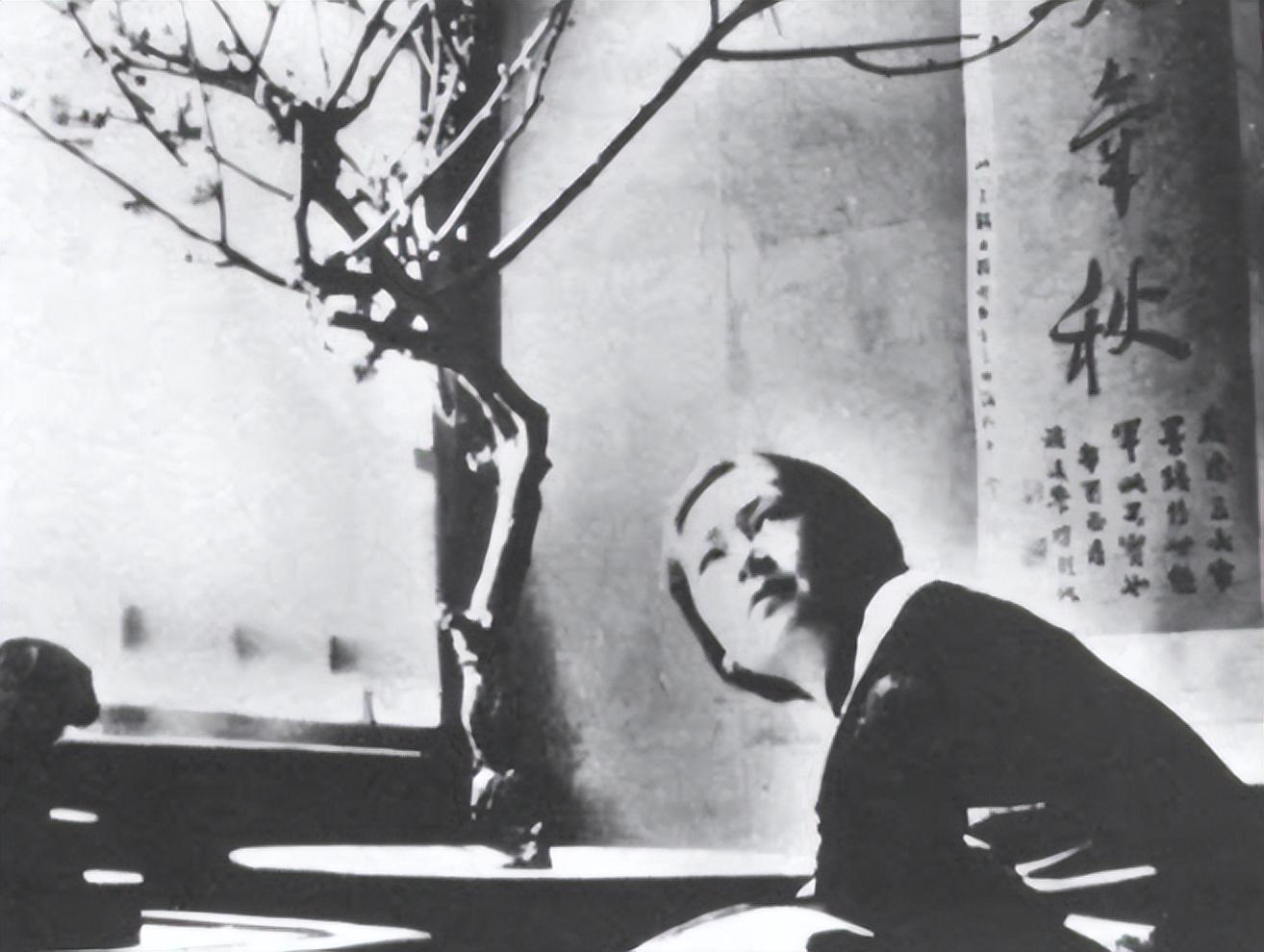

但即便卧病,她依然不肯松手手中的稿纸与笔,她的房间里没有呻吟与抱怨,只有伏案而作的身影。

在她与梁思成共同撰写的《中国建筑史》中,文字也干净而厚重,她不只是那本书的合作者,更是其中许多段落的构思者与草稿的起笔人。

因此,她的感情生活也许让人迷惑,但她对国家、对民族文化的深情却无可置疑,更别提,她在建筑方面做出的诸多贡献了。

另外,若从个人层面来看,她也许有些“多情”,也许情感处理方式过于现代甚至任性。

可若从时代角度审视,林徽因的“花心”不过是情感的坦率,是女性自我意识觉醒的早期映照,她活得真实,也活得复杂。

与此同时,对比她“花心”的评价也只能说,这不是谁对谁错的问题,是一个时代中,两位风格迥异的人物,以最本能的方式,为各自所信坚持到底。

而且,真正令人唏嘘的是:两个本该成为知己的灵魂,最终因观念的鸿沟,成为了彼此一生中最疏离的存在。

而他们之间的故事,也成了民国文化长卷中,一段带刺却令人难以忽视的篇章。