平壤的节奏最近异常紧凑,仿佛连空气都弥漫着紧张而兴奋的气息。随着朝鲜劳动党建党80周年大阅兵的临近,外宾的飞机一架接一架地降落在平壤机场。美林训练场灯火通明,城中心的标语布满街头,仿佛整个城市都在为这场盛大的庆典做着最后的准备。卫星图像显示,那片阅兵场已经连续加班三个月,为的就是在阅兵日呈现出最完美的状态。

比起士兵整齐划一的脚步声,更引人注目的是各国代表团的陆续抵达。朝鲜在筹备一场庆典的同时,也在上演着一出精彩纷呈的外交大戏。谁站在哪个看台上,谁将成为镜头下的焦点,这些细节都透露出朝鲜在外交舞台上的精心布局。

夜空下的训练场

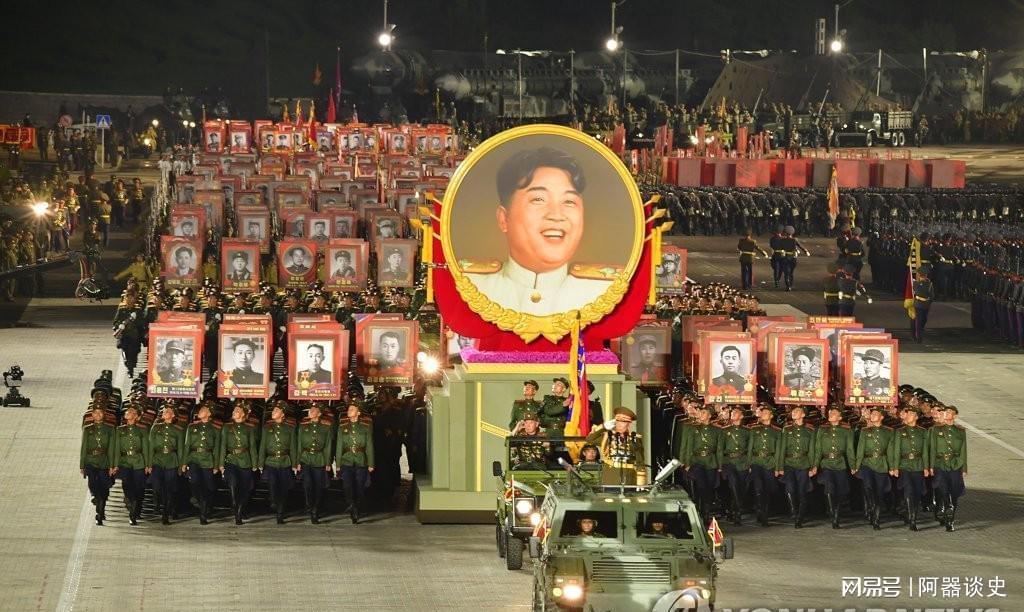

自六月起,美林机场附近的灯光就几乎未曾熄灭过。商业卫星记录下了那里的一切——队列的调整、装备的更换、车辆的频繁进出。几乎每周都有新的帐篷搭起,仿佛是一座随着时间不断生长的军营。平壤街头挂满了“胜利者的庆典”的标语,气氛热烈得仿佛连盛夏的酷热都被比了下去。阅兵的彩排节奏紧凑到分秒必争,士兵方阵排成直线,从高空俯瞰,就像一把巨大的齿轮在缓缓转动。

这场庆典远非普通。八十周年对于朝鲜来说,意味着“制度的纪年”,是政治与信号的双重舞台。回顾过去几次重大阅兵,朝方都会展示战略武器、外交阵容以及国家形象,这次也不例外。韩国《中央日报》援引卫星数据称,此次阅兵训练的规模与2020年、2023年相比“明显扩大”。白天训练军车,夜间排练灯光,连平壤的电网都被特别调度,以确保阅兵的顺利进行。

在外交层面,活动前一周,各国代表团就陆续抵达平壤。俄方高级代表首先公开了行程,随后,中方代表团也受邀赴朝,成为了外界关注的焦点。新华社报道称,中方此次访问“不仅体现了中朝两国的传统友谊,也具有地区合作的重要意义”。街头民众在等待阅兵的同时,也在猜测哪一国代表将坐在主宾席的中央。对于平壤来说,哪怕是一场庆典,也要让外界读懂它的节奏和意图。

阅兵的意义从来都不止于“军装整齐”。每一次方阵的行进,都是一种政治语言的表达。卫星图像中隐约能看到导弹运输车的车迹,分析人士猜测朝方可能展示新式机动发射系统。虽然朝方没有证实,但也没有否认,这种模糊的态度更增添了外界的好奇和猜测。阅兵彩排在夜幕中进行,灯光从训练场照向天空,仿佛是在给外界递出一张无声的通告——朝鲜已经准备好了。

训练场外,平壤的节奏也充满了节日的气息。广场花坛被重新布置,红旗整齐成阵,市民被组织观看文化演出。庆典不仅是军事仪式,更是一种“全民展示”。路透社报道称,这样的活动通常伴随着高层讲话或政策信号的释放。八十周年对于朝鲜来说,是一次纪念过去、展示未来的重要机会。阅兵只是开场,真正的主角可能坐在看台上,观察着一切。

阅兵未启,外交先热

朝鲜的阅兵总是伴随着“主宾效应”。谁能坐在金日成广场的核心看台,就意味着谁在平壤的外交版图上占了关键一格。这次建党八十周年前夕,国际航班异常繁忙。俄方专机最早降落,韩联社拍到俄代表团车队从顺安机场驶向市中心。随后,中方代表团也抵达平壤,受到了高规格的欢迎,官方照片迅速登上多家外媒头版。

中方的出现成为了舆论的焦点。新华社、环球时报等媒体报道指出,代表团由高级官员率领,访问安排包括向纪念塔献花、会晤朝方领导层、出席建党庆祝活动等。中朝两国重申了传统友谊,并提及了维护地区和平稳定的重要性。与以往不同,这次访问的时机极为敏感——东亚局势正处在微妙平衡期,平壤的每个信号都被外界放大解读。

除中俄外,还有来自非洲与中东部分国家的使团出席活动。韩联社称,平壤可能希望借此次纪念活动强化“多边友好”。在国际制裁的背景下,外交仪式的象征意义远大于实质协议。各国代表团在阅兵前夜聚集平壤,被视为一种政治表态。没有言语的谈判,往往最引人关注。

平壤官方媒体将此次活动称作“胜利者的庆典”,强调自力更生与国家威严。街头的气氛印证了这一点:灯光通宵不灭,合唱团在广场排练,工人连夜布置旗帜。城市像一台被调校到极致的仪式机器,每个节点都要完美呈现。阅兵成了国家意志的集中展示,而外交场的布局则是另一种延伸——软硬兼施,双线并行。

外媒评论中最被引用的一句是“平壤的夜比平时更亮”。那亮光不仅来自训练场,也来自谈判桌。俄方代表团与中方同行在官方宴会上短暂互动,被媒体捕捉为“象征性合影”。没有记者能进入细节,但画面足以说明问题——当政治烟花未燃时,外交烟火已先升空。

阅兵是舞台,观众是世界。平壤清楚自己要让谁看到什么。卫星照片、外媒报道、街头标语交织成一幅复杂的画。八十周年不仅是庆典,更是宣示。谁的旗帜在广场迎风飘扬,谁的飞机在机场落地,信息都藏在画面里。阅兵尚未开始,故事已经写在光影之中。

平壤的夜风不简单

夜幕下的平壤灯光过于明亮而安静。主干道从凯旋门一直亮到金日成广场,红旗、标语、花灯全挂上。行人表情从容,但广播喇叭的音量却高得像在提醒全城——节日到了。人们都知道,阅兵越近,空气越紧。

十月七日的夜风开始变冷,街口商贩摆着花束和纪念徽章,士兵巡逻频率比往日高出几倍。每当远处传来低沉的车声,人群就自动往边上靠。有人说那是坦克试车,也有人说是礼宾车试路线。没人确认,也没人多问。

美林阅兵训练场的灯亮得像白昼,几乎能照清每个士兵的鞋带。站在训练区外的摄影记者,听到的不是口号,而是节奏——那种经过上百次排练后形成的节奏。整齐到近乎机械,准确得让人怀疑是不是放了节拍器。

金正恩出现在前几次夜训现场。朝方电视画面剪得极短,只留下他看装备、指方向的镜头。现场指挥官神色专注,动作迅速,像演戏一样。有人形容那画面像舞台剧,只不过演员是真兵器。

外交代表的专机陆续在平壤国际机场降落,老挝代表团、越南代表团、俄罗斯使节都被安排在不同宾馆。机场外封控严格到连摄影机都不让多停两秒。有人笑说“这哪是庆典,更像峰会现场”。

中方代表团的动向被关注最多。自从宣布由国务院总理带队,全场目光都锁定这趟访问。外交圈传出消息,代表团抵达后不会第一时间出席欢迎仪式,而是先举行闭门会晤。朝方态度热情,礼仪规格极高,外交部官员和军方代表都提前演练致辞。

那一夜的平壤像被分成两层:上层是彩灯与标语,下层是紧绷的气氛。夜风吹动街边横幅的“八十周年”标识,旗面不停抖动。没人大声说话,也没人敢随意拍照。就连外媒记者都选择安静等待。阅兵前夜的平壤,没有音乐,也没有笑声,只有倒计时。

十月八日一早,士兵继续彩排。路边观众被临时驱散,摄影机收起。那天的天空灰蒙蒙,城市的节奏似乎变慢。广场上的喇叭开始播放进行曲,像是宣告一个“巨大的开场”即将来临。

阅兵彩排的同时,外交宾馆里却气氛微妙。多国代表团之间互相寒暄,但都心知肚明,这次庆典不仅仅是“纪念”,更是力量展示。谁坐在主看台第一排?谁能与金正恩合影?这些小细节都带着分量。

平壤的夜风不简单。它吹散了街头的烟气,也吹乱了各国的算盘。每个人都在算那一刻的镜头——谁笑、谁鼓掌、谁不动声色。阅兵未开始,外交的戏就已在暗处开演。

礼台之外,镜头之内的较量

朝方高调宣布将在10月10日举行大规模庆典,以纪念劳动党建党80周年,并可能展示最新军事装备。金正恩已公开指示,朝方将采取更多军事手段保障“国家安全环境”变化下的战略姿态。朝媒强调,阅兵不仅是庆典,更是向世界展示朝鲜军队力量与决心的时刻。

在这一背景下,中国方面的代表团由国务院总理李强率队,于10月9日至11日访问朝鲜,正式出席庆典并进行友好访问。中国政府公告明确此行性质为“出席庆典并对朝鲜进行正式友好访问”。

在阅兵礼台安排上,公开报道虽未披露完整座次布置,但从各方通讯社和朝媒镜头来看:中国代表团位置获得较为突出待遇。朝鲜媒体在报道中频繁提及中国代表团,与其他受邀国代表相比,其镜头出现频次更高。由此可以判断,中方在阅兵礼台布置中获得了更优位置,这在外交礼仪上具有象征意义。

阅兵中,朝鲜可能会展示固体燃料导弹、火星系列中远程导弹、战略火箭系统等新式武器,韩国及国际分析人士普遍预计这将是金正恩时代规模最大、武器最齐全的一次阅兵。

礼台之外,各国代表团的实质交流或多或少被控制在官方日程之中。虽然有媒体猜测各代表团成员之间可能举行非正式交流,但截至目前没有公开资料证实有超出官方安排的双边会晤。各国既需展示合作态度,又必须谨慎避免冲突或尴尬。

阅兵后,中国代表团及朝方高层可能安排进一步的正式会谈。考虑到中朝在近期经历战略摩擦与合作交错,双方在军事、经贸、安全等方面必有议题需要对话。公开报道虽然未透露具体会谈内容,但从双方此前外长互访、外交传闻可推见,边境合作、半岛和平机制与战略稳定可能成为重点议题。

礼炮鸣响之后,阅兵结束、焰火升起,观礼典礼落下帷幕。各代表团依次离场,中国代表团返回,外交舞台的高潮转入幕后会谈。虽然公开媒体不会披露私下细节,但阅兵仪式与代表交互本身,即已构成一场外交较量。