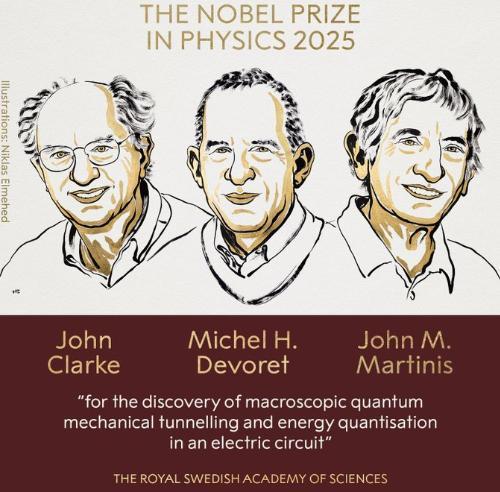

2025年10月7日,瑞典皇家科学院宣布将诺贝尔物理学奖授予约翰·克拉克、米歇尔·H·德沃雷和约翰·M·马蒂尼斯三位量子物理学家,以表彰他们在电路中实现宏观量子力学隧穿效应和能量量子化的开创性研究。这一成果不仅深化了人类对量子世界的认知,更为半导体技术、量子计算机及微波通信的未来发展提供了关键理论支撑。

百年量子里程碑:从理论到应用的跨越

2025年恰逢量子力学诞生100周年,联合国将此年定为“国际量子科技年”。诺贝尔物理学委员会主席奥勒·埃里克松指出,量子力学已从抽象理论演变为数字技术的基石。三位获奖者的研究首次在宏观尺度验证了量子效应的可操控性,揭示了微观粒子“穿墙术”的物理机制——即量子隧穿效应允许电子等粒子以概率波形式穿越经典物理学中的能量壁垒,如同在无形中挖掘了一条隧道。

能量量子化作为量子理论的核心概念,由普朗克于1900年提出。它打破了经典力学中能量连续变化的观念,证明微观系统的能量变化如同楼梯台阶般呈离散分布。获奖者通过实验证实,宏观粒子系统同样遵循这一规律,仅能吸收或释放特定量的能量,这一发现为量子器件的精准控制奠定了基础。

技术突破:从实验室到产业革命

量子隧穿效应与能量量子化的实际应用已渗透至现代科技的核心领域。隧道二极管作为典型代表,凭借其负微分电阻特性,在射频振荡器、高频开关及变频器中发挥关键作用。更值得关注的是,这些原理为微波通信技术开辟了新路径——通过0.3GHz至300GHz频段的微波载体传输信号,理论上可实现比现有光纤通信更快、更稳定的无线宽带传输,成为5G/6G时代的重要技术储备。

半导体产业亦因此受益。智能手机、计算机等设备的核心部件均依赖量子隧穿效应实现电子传输,而太阳核聚变过程中质子穿越能量壁垒的机制,同样印证了量子效应在宇宙尺度上的普适性。复旦大学李晓鹏教授解释称:“当超导器件尺寸缩小至纳米级时,经典电学理论失效,量子效应成为主导。获奖者通过约瑟夫森结实验,首次观测到能量量子化与隧穿效应的宏观表现。”

诺奖风向转变:从基础研究到技术落地

此次授奖引发对诺贝尔奖评选标准的讨论。尽管全球首个超导量子比特由日本科学家中村泰信与华人科学家蔡兆申于1999年研制成功,但评委会最终将奖项授予在工程化与商业化领域取得突破的克拉克团队。上海交大应江华研究员指出:“马丁尼斯带领谷歌实现50个量子比特的‘量子优越性’验证,标志着超导量子计算从实验室走向实用化。诺奖此次更关注技术转化能力,而非单一原始创新。”

克拉克作为团队领导者,在超导量子干涉装置(SQUID)的开发中推动了磁通量探测技术的革命,其学生德沃雷特与马丁尼斯则通过改进约瑟夫森结结构,将量子比特相干时间从纳秒级提升至毫秒级。这一跨越为IBM、谷歌及中国“祖冲之三号”(105量子比特)等量子处理器提供了技术基石。

未来图景:量子技术重塑人类生活

量子隧穿效应在太阳核聚变中的关键作用,揭示了其作为永恒能量源的潜力。质子通过隧穿效应突破库仑势垒,使太阳在相对低温下持续聚变,为地球提供光与热。这一机制若能应用于受控核聚变研究,或将为人类开辟近乎无限的清洁能源。

在通信领域,微波通信技术凭借量子效应支撑,有望成为下一代宽带传输的核心方案。其高频信号处理能力可满足自动驾驶、远程医疗等场景对低延迟、高可靠性的需求。正如光纤通信取代铜缆成为主流,量子技术驱动的通信革命已初见端倪。

尽管全面商业化仍需时日,但半导体、量子计算机与微波通信的协同发展,正推动人类向“量子时代”加速迈进。正如2009年诺奖得主高锟开创光纤通信先河,此次获奖成果或将再次定义信息社会的未来边界。

撰稿 / 张田勘(科普作家)

编辑 / 迟道华

校对 / 付春愔