文|木白

一、人性之恶的深层剖析

东野圭吾在《恶意》中描绘的极端心理状态,揭示了亲密关系中因嫉妒与失衡产生的恶意。书中写道:

“我就是恨你,明明你是我最亲密的朋友,明明你是那么善良,明明你知道我猥琐的过去还帮我保密,明明你一直在帮我实现理想。可是我就是恨你。”

这段文字折射出嫉妒引发的恶意,但现实中的恶意往往更为无理——当纽带消失,恶意可能演变为毫无缘由的破坏。

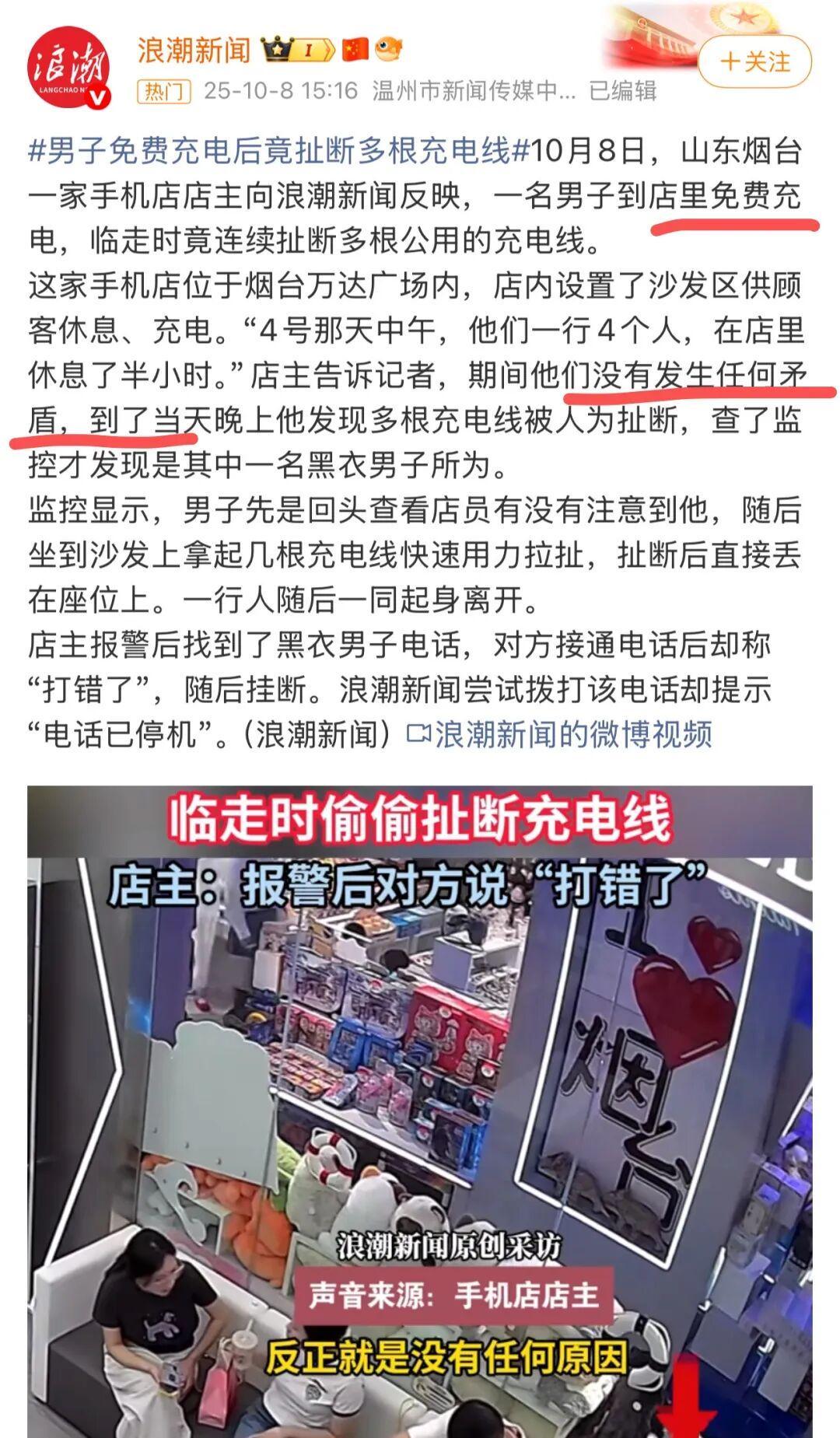

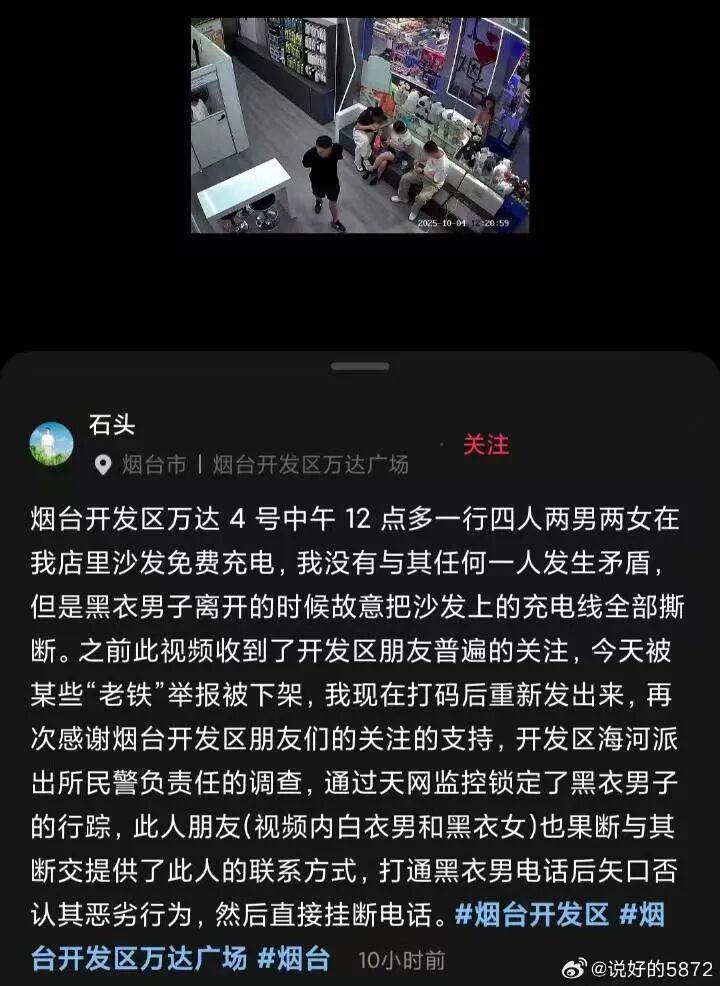

二、山东烟台事件:无端恶意的现实样本

近日,山东烟台某店铺遭遇令人震惊的恶意破坏:四名顾客到店免费充电后,竟将充电线全部撕毁。店主公布的监控视频显示,双方无任何语言交流或利益冲突,行为纯粹出于无端恶意。

媒体追踪报道后,仍未能找到任何作案动机。这种“随机作恶”的极端案例,暴露出人性中深藏的黑暗面,其危害性远超有明确诱因的恶意行为。

三、怯懦之恶:隐蔽的社会毒瘤

这类恶意行为常以“缺德”形式呈现,其共性在于实施者的怯懦心理。例如:

这些行为本质是本能驱动的破坏欲,与东野圭吾笔下的“嫉妒之恶”形成鲜明对比——前者是特定关系中的恶意,后者则是完全随机的社会危害。

心理学研究表明,此类行为者往往通过微小破坏获得扭曲的满足感,其危害虽不及重大犯罪,却像毒瘤般侵蚀社会信任基础。

四、识别恶意者的五大特征

社会学家总结出五类需警惕的人群:

近期诺贝尔奖引发讨论时,网络上对获奖者的恶意攻击,正是这类心理的典型表现。识别并远离此类人群,是保护自身的重要手段。

五、对抗恶意:人性的永恒课题

茨威格曾警示:“我们称之为恶的东西,是人类与生俱来的不稳定性,它驱使人类超越自身,走向深不可测的境地。”山东烟台事件提醒我们,对抗恶意既是社会课题,也是个体修行。

从建立法律约束到培养道德自觉,从完善监控体系到提升个体警觉,这场关于人性的博弈将持续存在。唯有保持清醒认知,方能在复杂社会中守护内心光明。