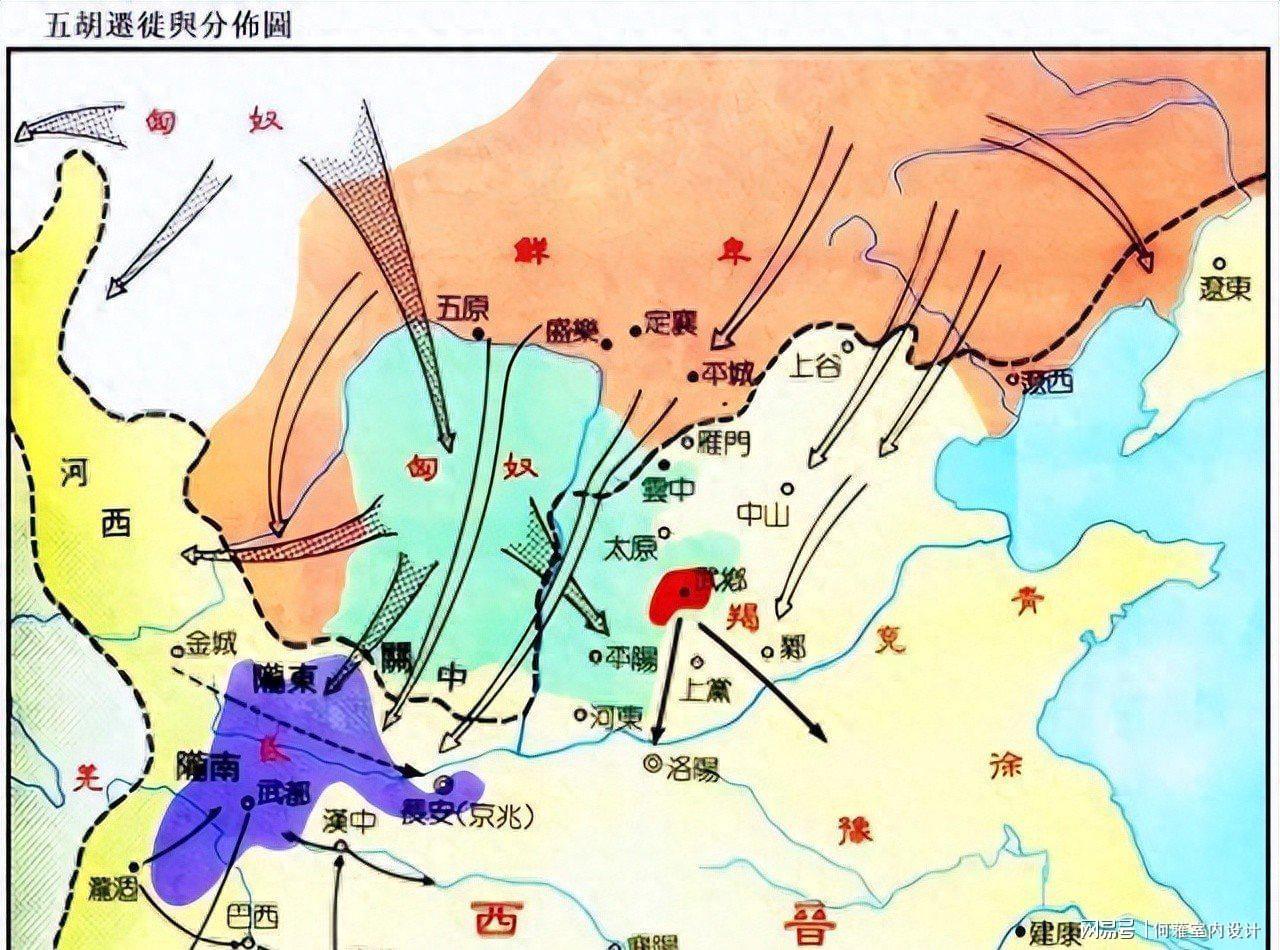

在全球地缘政治的复杂博弈中,一种隐蔽却深远的竞争维度正逐渐显现——女性的生育能力及其衍生的人口战略,正悄然重塑国家与文明的未来格局。印度,这个拥有14亿人口的大国,正以其独特的人口再生产模式与全球扩张策略,成为影响世界秩序的关键变量。回望历史,五胡十六国时期的人口格局剧变,早已为后世提供了深刻的战略警示。

印度的人口战略,其核心在于国内社会矛盾催生的“推力”与海外扩张的“拉力”共同作用。国内层面,资源匮乏(人均淡水资源仅为世界平均1/4)、土地退化、青年失业率超40%、近5亿文盲人口,叠加宗教、种姓、地方派系矛盾形成的固化社会结构,迫使大量人口寻求海外发展。这种“推力”与海外高生育率形成的“拉力”结合,构成了印度人口全球流动的双重动力。

印度裔在海外展现的惊人生育能力,已成为其扩张的核心工具。在英国,印度裔女性平均生育4.2个孩子,是当地女性的2.1倍;加拿大该群体总和生育率达2.9,远超本地1.4的水平。这种生育优势不仅体现在数量上,更通过性别筛选技术得到强化。部分印度群体利用东南亚试管婴儿技术进行性别选择,男孩偏好率高达84%,将其视为家族海外扎根的“资产节点”,通过男孩的持续递补巩固移民网络。

印度裔社群对东道国法律规则的极致利用,构成了其扩张的“软件”支撑。法律层面,他们对移民与国籍法的精准研究令人惊叹:美国2019年数据显示,70%的H-1B技术签证由印度人获得,这些平均年龄30岁的年轻人正值生育高峰期,通过“链式移民”政策将家族网络整体迁移。甚至在中国,他们也利用《国籍法》第四条的漏洞,通过外嫁女性回国生育为后代获取身份。

印度的人口战略早已形成完整产业链。从班加罗尔二十年前的系统培训(整合语言、IT技能、生育规划),到如今的签证申请、家族团聚、生育补贴一条龙服务,其经济运作模式深刻改变着目标国的社会结构。麻省理工学院研究发现,IT行业印度裔从业者平均子女数达2.6个,而华裔仅为1.3个。在成都,印度洒红节获得本地房地产企业与月子中心的商业赞助,将个体职业发展与社群经济生态完美捆绑。

印度裔通过强大的社群凝聚力,将语言、节日、宗教等文化符号快速复制到新土地。新西兰将排灯节定为法定假日,加拿大允许锡克族警察佩戴传统头巾执勤,这些政策调整背后是人口优势向政治影响力的转化。国际移民组织提出“文化冲突阈值”概念,当外来族群人口达15%时可能触发冲突。加拿大多伦多印度裔占比已接近该数值,本地居民对“随地便溺”等生活习惯的抱怨日益增多。

人口最终转化为选票,重塑政治格局。英国部分政党为争取印度裔选票,已开始使用旁遮普语竞选。一旦形成“票数→预算分配→社区设施巩固”的权力闭环,少数族裔可在局部地区获得决定性影响力。历史上的“五胡乱华”、北宋番坊、明末满洲村落等案例,均印证了人口结构改变导致政权更迭的规律。

面对印度的系统性人口战略,中国需构建数据驱动、法律精准、文化自信的防御体系。首先,建立基于GIS、人口普查、生育率的预警系统,设定“单一族群占比5%”的预警阈值。其次,升级法律工具:对高生育率地区申请者加强背景审查,居留积分体系纳入文化融入度指标,修补国籍法漏洞。最后,坚守文化主场:提升本族群生育意愿,通过科技进步与福利保障解决后顾之忧;媒体需客观呈现异域文化成本,强化本土文化叙事。

印度的人口扩张,或许并非阴谋,而是一种文明生存策略的全球化表达。这场大国博弈的真正较量,不在边境线的枪炮声中,而在产房的婴儿啼哭里,在移民局的档案袋中,在法律条文的解读与应用上。未来的国家安全,边界防御固然重要,但户籍结构的稳定可能更为关键。看清“人口工具箱”的运作逻辑,构建应对体系,是为未来百年计的第一步。因为,守土,更要守户。