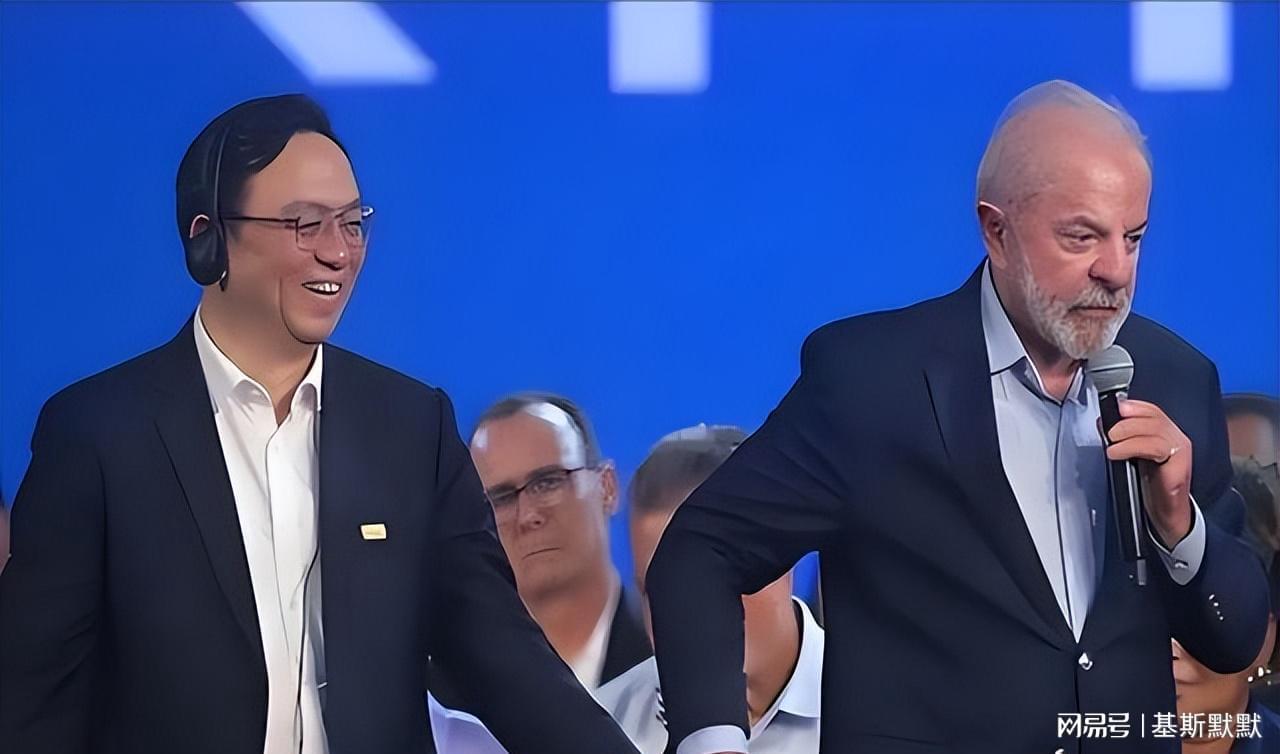

2025年10月9日,巴西巴伊亚州卡马萨里市的比亚迪工厂内,全球第1400万辆新能源车正式下线。这一里程碑事件不仅标志着比亚迪成为全球首家达成此产量的新能源车企,更因巴西总统卢拉的亲自到场而备受瞩目。卢拉不仅成为宋Pro车型的首位车主,更在交车仪式上动情表示,比亚迪的到来让巴西人找回了工业发展的自豪感。工厂门口的道路被正式命名为“比亚迪路”,这一细节深刻体现了当地民众对比亚迪的认同与期待。

比亚迪接手的这座工厂,原为福特在巴西运营近百年的核心基地。然而,2021年福特因全球业务调整关闭了包括该基地在内的三家巴西工厂,导致5000多人失业,当地GDP骤降5%,失业率飙升。福特撤离后,美国对巴西的关税政策进一步压制了工业发展,厂房闲置多年,设备生锈,当地经济陷入困境。比亚迪的出现如同一场及时雨,投入55亿雷亚尔改造旧厂,年产能从15万辆起步,未来有望提升至30万辆,直接和间接创造超过2万个就业岗位,为当地经济注入了强劲动力。

比亚迪在巴西的布局并非一时兴起。早在2014年,比亚迪的电动公交车就已驶上巴西街头。11年间,比亚迪在巴西累计销售17万辆车,连续两年蝉联新能源销售冠军。巴西作为南美最大的市场,对电动车的需求日益旺盛。比亚迪不仅在此建厂,还带来了完整的供应链和研发体系。工厂不仅是一条组装线,更涵盖了电池和电机的本地化生产,使巴西汽车业从外资附属品转变为掌握核心技术的产业。宋Pro车型采用的插电混动系统,可燃烧巴西本地常见的甘蔗乙醇,既环保又经济,减少了对进口石油的依赖。

从经济角度看,比亚迪的到来稳定了巴西的工业基础。福特关厂后,卡马萨里市一度陷入低迷,如今比亚迪生产线每55秒就产出一辆车,海豚和海豹车型的本地化生产使市场占有率直线上升。2025年第三季度,巴西全国新能源车渗透率从8%跃升至15%,比亚迪贡献显著。工厂还带动了周边200多家供应商的发展,女性员工占比达35%,工资从福特时期的3200雷亚尔涨至4200雷亚尔,加上培训补贴,家庭收入回升至原先的120%。当地失业率降至历史低点,城市GDP也开始回暖。

与以往外资企业不同,比亚迪在巴西的运营模式更加深入和持久。比亚迪将三电系统专利库对巴西高校开放,大一学生即可上手拆电池包实验,毕业直接进入研发中心。2025届机械系毕业生中,每三人就有一人获得比亚迪的offer,这在巴西汽车史上尚属首次。比亚迪还与巴西矿业公司CBMM合作,采用铌电池技术将电池寿命提高20%,锂矿就近供应,碳酸锂加工本地化,运输距离缩短80%,成本降低12%。预计2027年,一条从锂谷到卡马萨里的产业走廊将通车,物流时间从15天缩短至68小时。

巴西政府也给予了大力支持。2025年雨季前,巴西通过了绿色出行法案,新能源车税率最高降低34%,企业技术转移还可抵税。比亚迪贡献了217项专利,影响了南美认证标准,锁定了未来规则。市场端,海豚车型本地生产8个月后,市占率达到28%,超越了大众ID.4。电池包加液冷板、电机防盐雾涂层、空调优先护电池等设计,使巴西车主的续航增加18%,衰减减少2%。在赤道附近,这些细节至关重要,否则车辆容易出故障。

比亚迪的这一模式不仅在巴西取得成功,还开始向其他国家扩散。墨西哥蒙特雷、阿根廷科尔多瓦、智利圣地亚哥等地都在洽谈类似项目,打造锂矿加整车加回收的一体化产业链。联合国拉美经委会报告称其为“南南生产圈”,通过资源换技术、市场换标准、就业换支持,摆脱了卖矿石买整车的旧路子。比亚迪的回收厂预计2026年投产,锂镍钴回收率达92%,原料依赖降低40%,相当于在厂内建立了虚拟矿山。

对中国企业而言,比亚迪在巴西的实践提供了宝贵的出海样板。以往中国企业出海多以卖产品赚快钱为主,而比亚迪则选择融入当地,带技术带岗位,共同做大蛋糕。巴西作为全球南方国家,追求多边主义,不愿依附于单一大国。卢拉强调,巴西不会受制于外国总统的情绪,国家交往需互相尊重。这一事件也反映了全球汽车格局的变化:过去德美日三分天下,如今中系加拉美资源成为第二极,绕过欧美关税墙,在南方国家内循环。

当然,风险依然存在。锂价波动、阿根廷盐湖产能放量可能反转成本优势,培训跟不上扩张岗位就成空谈。但比亚迪已提前布局,回收系统即是对冲手段之一。福特留下的空厂房如今机器轰鸣,墙上从“FORD”涂成“FORWARD”,寓意着向前发展,也为巴西和中国车企探索了新的发展路径。

整体来看,这不仅是比亚迪一个企业的故事,更是中巴合作的缩影。巴西通过捍卫主权,选择共赢,深化了与中国的关系。比亚迪在巴西不仅卖车,还重建了交通体系,建设了200个充电站,其中30%的电力来自光伏发电。巴西人购买电动车的信心大增,电动车渗透率从0.3%提升至4.7%,其中六成归功于比亚迪。