这个国庆中秋假期,四川绵阳上演了一场跨越时空的科技“接力”。10月7日晚,四川省城市足球联赛绵阳主场“首秀”中,两位特殊嘉宾——“中国原子弹之父”邓稼先之子邓志平、“中国氢弹之父”于敏之子于辛,与科技感十足的“绵阳造”机器人、机器狼共同亮相,将科技与体育的融合推向高潮。

四川省城市足球联赛绵阳vs德阳比赛现场

科技,是绵阳最鲜明的城市标识。第十三届中国(绵阳)科技城国际科技博览会(以下简称“科博会”)刚刚落幕,这座位于成渝地区双城经济圈的城市,再次以科技创新为支点站到“C位”。自2013年首届科博会永久落户绵阳以来,累计推动2000余项科技成果转化,促成交易额突破千亿元,成为国内链接创新资源、赋能产业发展的重要平台。

今年是中国(绵阳)科技城建设25周年。科博会已超越传统展会范畴,通过打破院所、企业、政府与民众间的科技壁垒,建立起与城市发展的共生关系,为绵阳从“科教资源大市”向“新质生产力强市”转型注入新动能。

绵阳城市景观

创新之路充满挑战。上海交通大学安泰经济与管理学院教授陈宪指出,深圳虽以创新著称,但早期因科研院所资源匮乏受限,近年通过集聚大院大所加速技术驱动。相比之下,绵阳的科研底蕴更为深厚。

“三线建设”时期,中国工程物理研究院、中国空气动力研究与发展中心等20家国家级国防科研院所布局绵阳,奠定了其国家级创新基础。2000年,绵阳成为国务院批准建设的中国唯一科技城。目前,这里拥有264个国省级科技创新平台,平台数量相当于山西全省之和,累计斩获超200项国家科学技术奖励。

然而,科研资源丰富不等于创新能级高。沈阳、大连等城市虽拥有大院大所,但科研成果外流现象突出。绵阳的破题之道在于科博会——通过搭建科技成果转化通道,推动实验室技术走向生产线。

从第六届科博会首设核医学论坛,到“绵阳造”国产医用回旋加速器“出海”;从连续四年举办激光科技创新产业大会,到“光子科创城”启动,绵阳在核、激光、空气动力等领域已达世界一流水平。以四川中久大光科技有限公司为例,其激光安防装备核心分系统市场占有率居全国第一,两次实现成果转化。

数据显示,绵阳全社会研发经费投入强度居全国第三,仅次于北京和深圳。与北京的“综合生态引领型”、深圳的“市场企业驱动型”不同,绵阳通过聚焦国家战略、激活科研潜能,走出了一条差异化内涵式增长道路。

第四届中国(绵阳)科技城激光科技创新产业大会·“青年科学家百城行”走进四川暨“光子科创城”推介会

创新分为水平创新和垂直创新。前者依托高校院所转化成果,后者强调政府产业规划与企业自主创新。深圳、苏州等科教资源相对匮乏的城市,通过垂直创新实现了高效转化。

对于绵阳这样的科教资源强市,叠加两种创新模式能释放更大潜力。近年来,绵阳通过科博会洞察全球科技趋势,精准规划产业方向。同时,以市场需求为导向,结合长虹、九洲等“链主”企业引领作用,加速战略性新兴产业集聚。

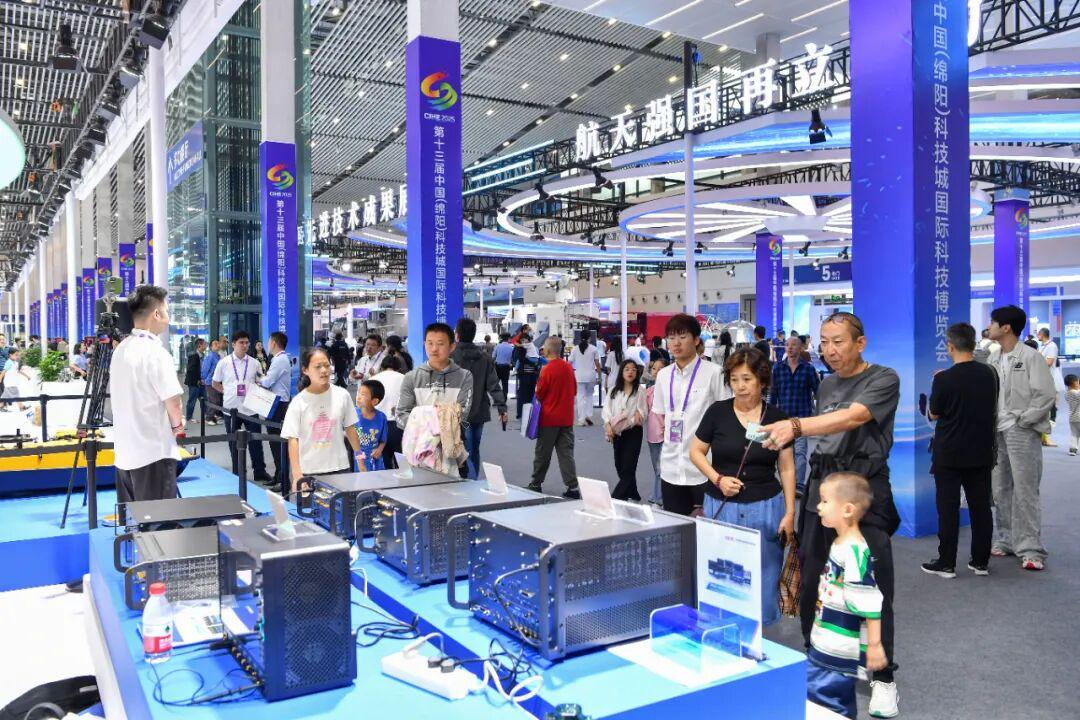

市民参观第十三届中国(绵阳)科技城国际科技博览会展厅

目前,绵阳构建了“587”产业体系,涵盖人工智能、低空经济、航空航天等5条主要产业链,机器人、商业航天等7条特色赛道,以及8条协同发展产业链。2024年,全市规上工业增加值增长9.8%,战略性新兴产业产值增长15.0%,位列全国先进制造业百强市第57位。

在政策支持方面,绵阳每年投入超2亿元支持人才创业,组建200亿元产业引导母基金,推动“产学研用”深度融合。通过“研究院遴选转化+科创投投早投小”模式,加快构建全链条成果转化体系。

在全球化背景下,大型展会成为汇聚创新资源、催化产业升级的重要平台。北京科博会、上海上交会、深圳高交会等均推动了城市发展。绵阳科博会自2013年举办以来,通过市场化运作与内容创新,进化为科技身份的核心标识。

第十三届中国(绵阳)科技城国际科技博览会开幕式

本届科博会上,21个“绵阳造”机器人同台表演,其中优理奇机器人科技(四川)有限公司的全球首款量产消费级全尺寸通用移动仿人机器人成为焦点。该公司创始人杨丰瑜表示:“绵阳的政策效率、产业生态、人才资源和应用场景非常突出,审批仅用40天,产业配套完善,科研资源丰富,适合创业公司落地。”

科博会与科技城建设形成共生关系:科技城提供创新生态与产业需求,科博会导入高端资本与技术,共同驱动绵阳经济向技术密集型转型。陈宪认为,绵阳以集聚资源为主,发挥科技与产业基础优势,整合高端资源,是高质量发展的突破口与机遇所在。

编辑 | 朱德烨