作者|成昱

声明|题图来源于网络。惊蛰研究所原创文章,如需转载请留言申请开白。

据澎湃新闻报道,2025年10月21日晚,大量网友反馈淘宝突然取消“限时补贴”及达人直播间淘金币加抵活动,导致未付尾款的商品价格骤增数十元至数百元。此举直接引发达人直播间“退货潮”,“双十一没便宜”的话题迅速登上热搜榜。

惊蛰研究所在社交平台调查发现,10月20日晚8点双11现货开售后,用户集中反映三大问题:无门槛9折券未生效、系统自动选择非最优支付方案、预售订单价格反超现货。这些争议让本应简单的购物节变得复杂。

随着双11订单支付高峰到来,消费者遭遇的“价格陷阱”呈现多样化特征。

优惠机制“隐身”,购物体验“货不对板”

淘宝天猫在预热期宣称以“官方立减”为核心,承诺打造“无套路、更直接”的购物体验。但实际执行中,消费者发现需要手动勾选9折券,且优惠计算规则复杂。

20日晚8点,消费者小志在抢付尾款时因未手动勾选88VIP无门槛9折券,导致一笔2407元的订单多付179.5元。他表示:“系统没有默认勾选,付款时根本来不及检查。”

*受访者供图

更令人困惑的是,9折券的优惠金额存在上限且不可叠加。例如,6000元订单若合并支付,最多只能减500元;若拆分为5000元和1000元两单,则可分别使用“5000减500”和“500减50”券,总优惠达550元。

消费者海丽遭遇系统漏洞:“付款时根本没有勾选选项,等发现价格不对时,客服却说无法处理。”这种机制变动导致她5000余元的订单全部退款,重新购买则失去免定金等优惠。

此外,9折券的计算基数引发质疑。实际优惠是在扣除店铺优惠、官方立减及淘金币后执行,导致消费者难以通过商品原价计算最优方案。部分用户发现,预估尾款时默认叠加最大额度9折券,但实际支付时因优惠券被占用,导致优惠减少。

惊蛰研究所还发现,88VIP会员遭遇“大数据杀熟”。有用户对比显示,普通账号可领取“1300元减110”品类券,而5年会员账号仅能领取“1300减75”。

*图片来源:小红书截图

“3000减400”的美妆惊喜券更因难抢被吐槽。有用户连续6天定时抢券未果,质疑平台通过饥饿营销测试用户忠诚度。一位网友直言:“经济下行期,平台却让消费者恶心,逼大家退定金转投其他平台。”

*图片来源:小红书截图

商家“失控”,消费者权益受损

商家先涨价后促销的行为成为双11另一大争议点。社交平台截图显示,源氏木语橡木床7月售价1437.92元,双11期间涨至2071.8元;云鲸扫地机器人活动价从2641.54元飙升至3036.28元。

*网友晒出的同店同款商品价格对比图

李佳琦直播间粉丝遭遇“预售背刺”。10月20日晚,薇诺娜产品现货开售时,新用户获得68元、89元大额补贴,而预售用户仅得20元、30元小额券。尽管李佳琦解释称“限时补贴”为平台自主行为,但粉丝仍感到被品牌“区别对待”。

*图片来源:小红书截图

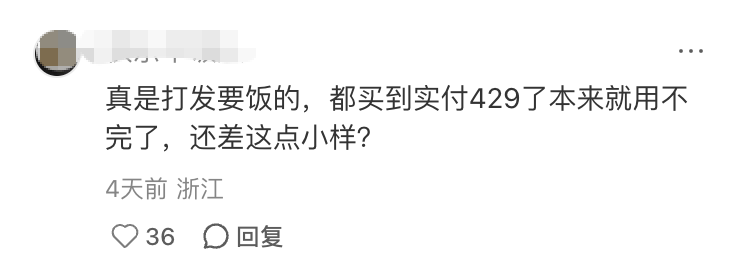

珀莱雅也重演“618背刺事件”。直播间粉丝未获“799减30”店铺券,客服仅以赠送小样作为补偿,被粉丝嘲讽“打发要饭的”。

*小红书用户评论截图

更离谱的是,直播间商品无法使用淘金币抵扣,导致消费者提前借用的上万淘金币“打水漂”。此外,支付尾款时限制单个订单最多使用10个红包,购物金充值延迟到账等问题频发,引发用户对平台技术能力的质疑。

*网友晒出的“购物金充值未到账”截图

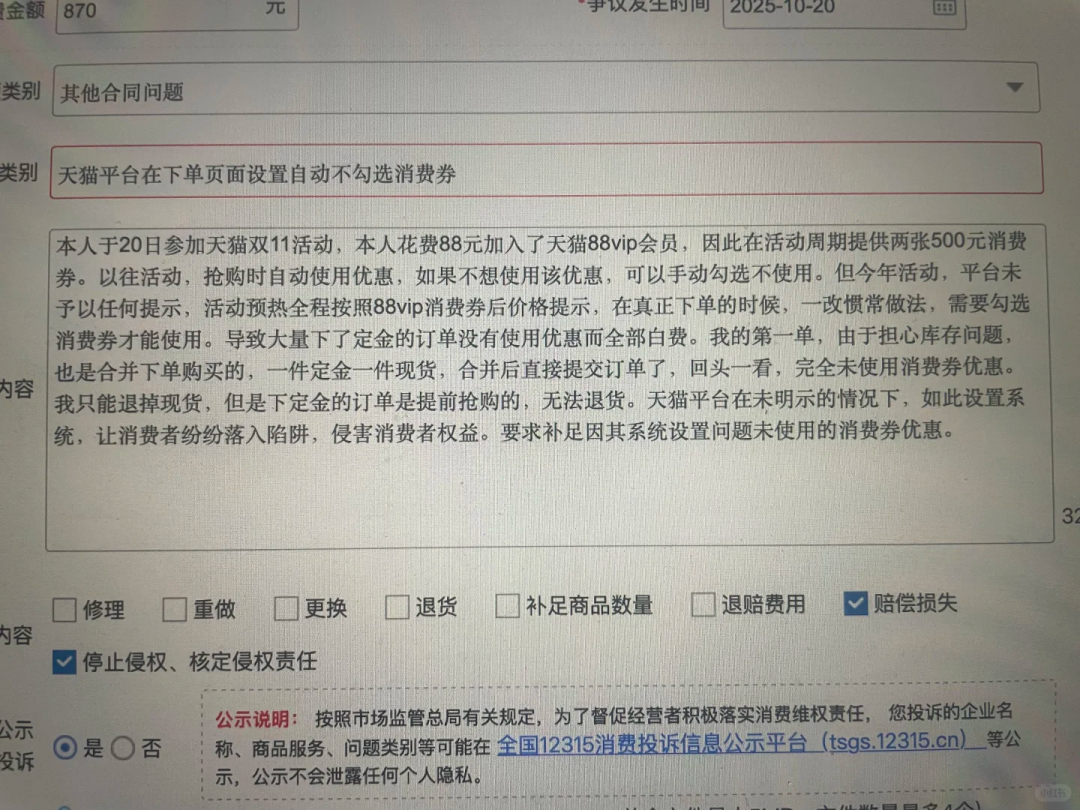

消费者维权意识觉醒,部分用户已就平台涉嫌消费欺诈和违背合同义务的行为发起投诉。然而,由于取证困难,维权效果有限,用户普遍感到被平台“拿捏”。

*网友晒出的“投诉页面”

双11乱象背后的平台、商家、消费者博弈

淘宝天猫本意通过“官方立减”简化促销流程,但实际执行中,红包、优惠券的复杂规则仍让消费者困惑。支付界面的“优惠金额”看似诱人,却无法直接回答“双11是否真的便宜”这一核心问题。

平台、商家与消费者之间的目标差异,是导致双11乱象的根本原因。平台追求用户活跃度和交易额,商家关注利润,而消费者期望优质商品和实惠价格。这种矛盾在双11期间被放大,导致消费者成为“夹心层”。

商家利用平台大促收割流量,同时通过先涨价后促销、区别对待消费者等手段保障利润。而平台设计复杂机制,既是为了彰显自身价值,也是为了拉动更多用户参与。然而,这些“额外任务”反而降低了交易效率,损害了消费者体验。

从消费者视角看,平台未经通知上线“勾选优惠券”新机制,暴露出对用户体验的忽视。商家肆无忌惮地“拿捏”消费者,则是利用了双11的品牌效应和平台的引流能力。

然而,这些每年研究规则、掐表付款的忠诚消费者,正在因持续恶化的购物体验而流失。淘宝天猫7月上线的“真实体验分”评价体系,虽关注商品质量和服务保障,却未在价格体验上有所改善,难怪用户吐槽“真的累了,换平台了”。

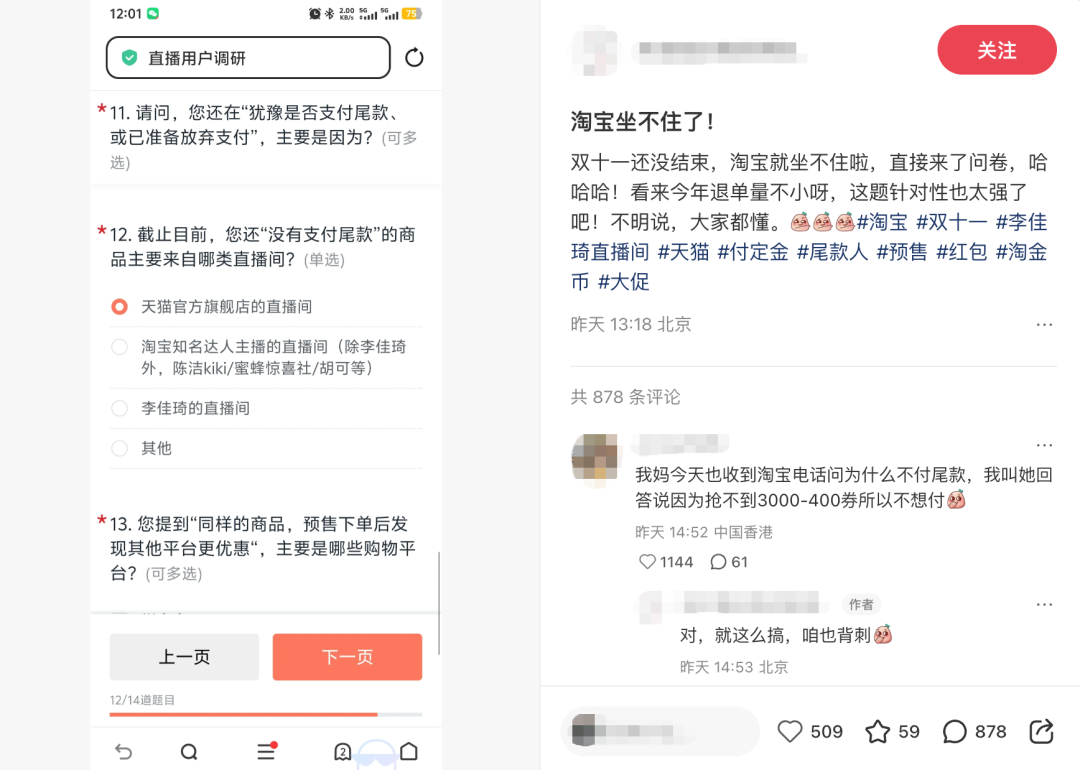

双11开启不久,淘宝天猫便向用户发放问卷调研未付尾款原因,评论区瞬间变成“吐槽大会”。这反映出平台已意识到问题严重性,但能否真正倾听消费者声音,仍需观察。

*图片来源:小红书截图

在消费谨慎的当下,双11是少数仍能让消费者充满期待的传统大促。用户要的不是一味低价,而是合理价格和简单直接的购物体验。平台若想赢得消费者青睐,必须直面真实需求,用公平透明无套路的机制重塑信任。