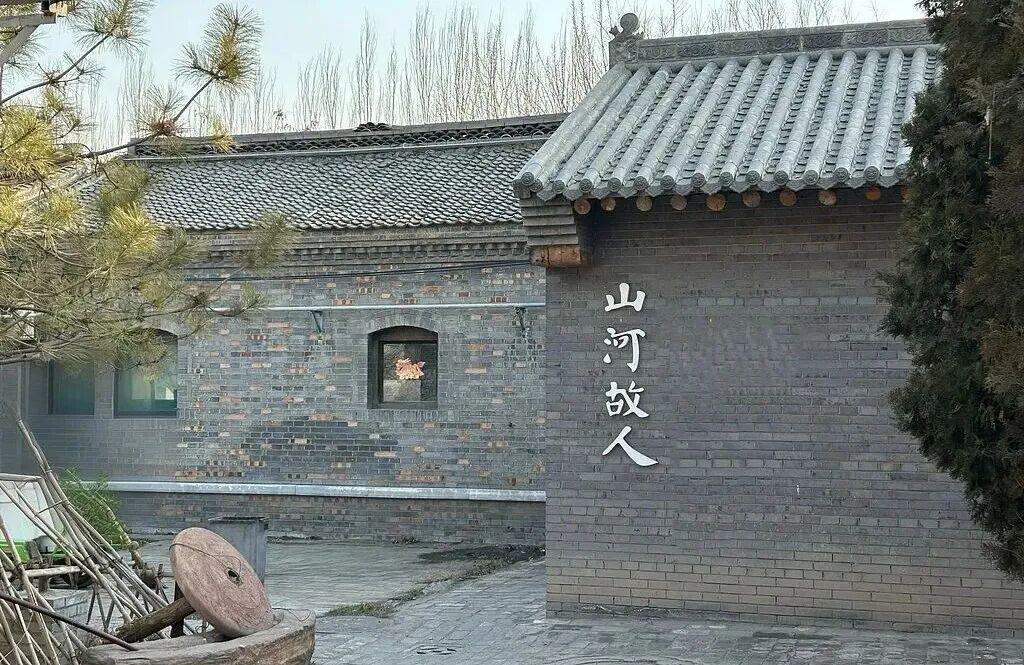

2025年10月30日,是影片《山河故人》公映十周年。十年过去了,影片中那段从汾阳出发、穿越时间与国界的故事,想起来依旧让人心口发烫。

回看汾阳的历史,这里土地厚重,孕育出汾酒的芬芳,也滋养出郭子仪、狄青这样的英烈人物。朝代更迭,民风依然,保留着北方城镇的骨气与底色。

如今的汾阳,新的建筑一茬茬冒出来,旧的巷子一条条被抹去。城市空间在重组,人际关系在改写,情感的形态也在消失与重生之间循环。关于这座城市,唯一不变的,也仅有变化本身了。

黄土高原的风从北面吹来,裹挟着煤尘与酒香,《山河故人》的故事从汾阳开始。

像所有中国的城镇一样,汾阳也经历着时代的突变与情感的撕裂。尽管充斥别离,可土地始终像一条经线,无论人走到哪里,那层层黄土都是记忆中的模样。

▌汾阳,是“贾樟柯宇宙”的起点。©视觉中国

而对于戏外人贾樟柯而言,故乡汾阳并非单纯怀旧的符号,而是一种持续发生的现实。在他的记忆中,黄土高原的光线有着独特的厚重感。每到下午,阳光从高处直直泻下,没有遮拦,把这座小城包裹进金色的空气里。

纪录片《汾阳小子贾樟柯》中,他说自己家以前是监狱,里面的墙特别厚,造就了一个属于他自己的世界,内心对家乡的依恋也从此迸发。“汾阳,躲在汾阳山里的我的边城,那里的日日夜夜,无数难忘的人和事儿,让我落笔下去变成了电影。这电影又是我的国,里面一人一事、一草一木都是我的世界。”

▌四牌楼东,《站台》中崔明亮背坐在自行车后座的背景。 ©马达

而屋外,这个自秦朝就有人定居的古老县城,对贾樟柯来说也并不大。小时候,从东到西、从南到北,骑上自行车五分钟就能穿越。城外是连绵的山和田地,城里是一片片黑砖的老房。晚上九点,居民、商铺就准时关门闭户,几乎看不到街上的人了。

1979至1989年,是贾樟柯从9岁到19岁的10年,也是改革如火如荼的10年。年少的他就在这样的街巷里来来回回,像陷入鬼打墙一般。电影院里可能还在放三天前的影片,剧院里的录像早就停了,邮局门口的小摊上堆着一摞龚雪封面的《大众电影》。大街上最流行的,是县城的广播声、舞厅的流行舞,和骑着自行车的少年。

▌这个自秦朝就有人定居的古老县城,对贾樟柯来说也并不大。©关婷婷

那时的汾阳没有铁路,不通火车。贾樟柯学会骑车后的第一个念头,就是去看火车。

他和几个伙伴偷偷骑到三十里外的孝义县,坐在铁轨边,静静听那列拉煤车轰鸣远去。那是对“未来”和“外面世界”的最初想象,后来,这段记忆也被保存下来,被塞进电影《站台》的情节中。

▌拉煤车轰鸣远去,是贾樟柯对“未来”和“外面世界”的最初想象。©视觉中国

大学时代,在北京读书的贾樟柯回到汾阳。彼时县城即将升格为市,旧世界正被城市化浪潮一点点改写。他震惊于空间的改变,以及人与人陌生的距离。那些他曾展开的对于城市影像的记录,印证了他敏锐的觉察力:变化,在这座靠近农村、只有四十万人的小城里蔓延。改革的温度从高处传到地面,渗透进每一个人的生活。

如果说电影《站台》讲的是一群想冲破禁锢、去往外面世界的年轻人,那么《小武》就始于这种追问:一个被时代遗落的小人物,如何在新秩序中寻找自我?《任逍遥》则持续记录着时代变化下迷茫冷漠的年轻人。

▌汾阳基督大教堂,藏在一条叫“指挥街”的小巷尽头。©关婷婷

故乡三部曲的完成,让汾阳不仅仅是一座城市,更像一个被时间包裹的隐喻空间——那里的人物在命运的暗流里浮沉,谁都不能拒绝进入时代潮流之中。

人物命运流转的刻画外,贾樟柯还习惯在他的叙事中布下清晰的地标,让这些地标成为情感的锚点。《山河故人》里的基督教堂、南薰楼,《天注定》里的平遥古城敌楼、太符观,《小武》里的关西社区,《站台》的四牌楼东......这些地方都被保存在电影中,既作为一种图像,也作为对记忆的重新想象。

▌变化在这座靠近农村、只有四十万人的小城里蔓延,渗透到每个人的生活。©关婷婷

最经典的,莫过于《山河故人》里的文峰塔。它始建于清顺治年间,清康熙十年完工,由当时汾阳最有名望的士大夫朱之俊主持营造。他是进士、国子监司业、翰林院侍读,却把才智投入乡里,建塔也是希望此地文脉顺达,多出人才。

初见它,塔身八角十三层,青砖砌成的线条斜直向上,每一层的檐角都短促而有力。塔底宽阔,石阶被踩磨得微微发亮,南面的石券圆拱门深邃而冷静,门内供奉的观音像安静注视着来往的人群。沿着折叠回廊式的塔道拾级而上,每一层都有砖塑的十二生肖,从鼠到猪,静默地排列在窗边。

▌《山河故人》结尾,文峰塔下,沈涛在飘扬的雪花中跳起当年的舞蹈。©马达

在地理上,它是城市的制高点;在情感上,它则是一座不会老去的坐标。无论是在影片的现实层面,还是在汾阳心里,它都象征着“归途”“精神塔”,照亮那些从煤矿镇、从铁路边、从破旧小巷里走出去的人。

贾樟柯也是从这里走出去的人。而后他的不断重返,促成了我们今天看到的种种汾阳影像。那些熟悉的街道、塔楼与人脸,在光影中反复被时代叩问、召唤与更新。

故乡的过去和未来,究竟是什么样?

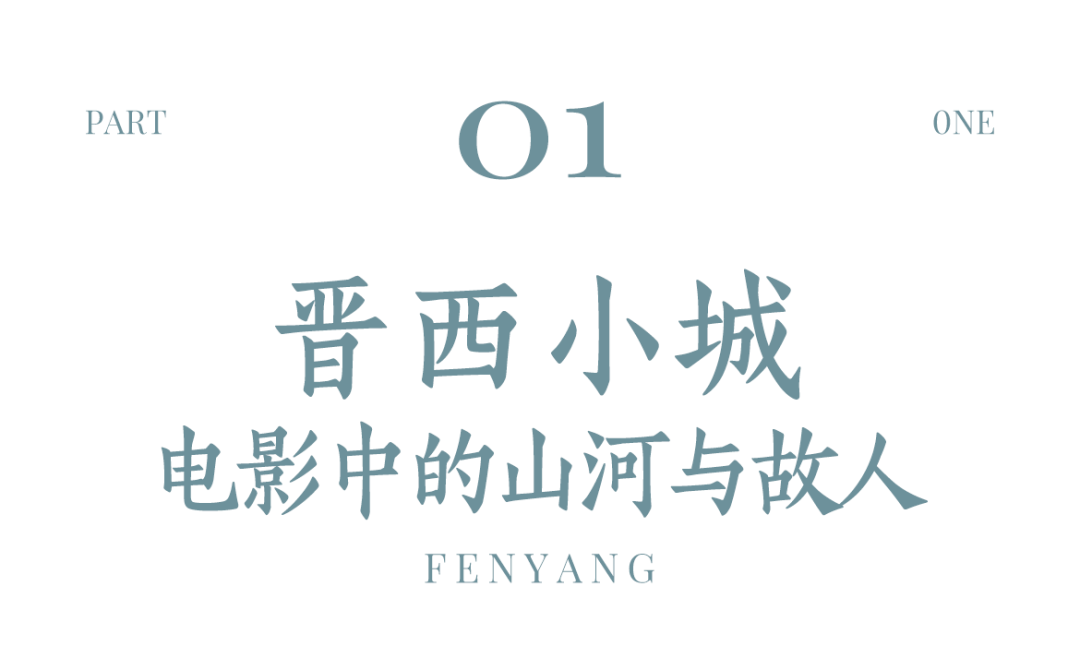

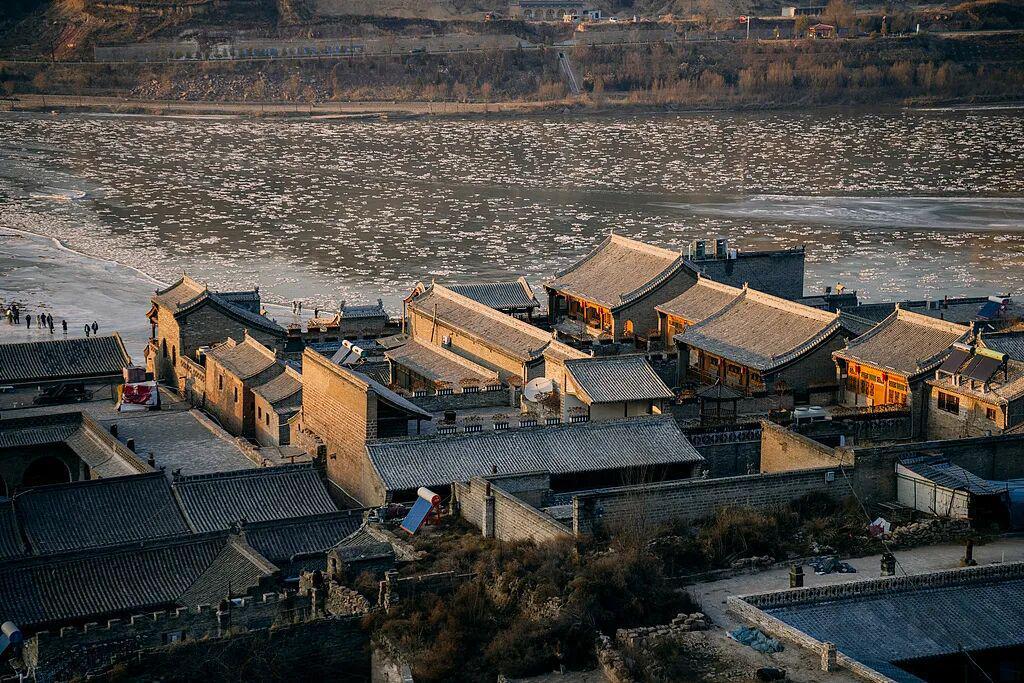

汾阳地处吕梁盆地东缘,背倚吕梁山,面朝汾河流域。汾河主干虽未直接穿城而过,却以支流与支系相连,滋养着这片古老的土地。

汾河流域自古为晋文化的摇篮。这里孕育了晋国的早期文明,也哺育了太原盆地的农耕传统;自汾阳至祁县、平遥、太谷,一条晋商古道由此延伸,驮运着盐、茶与信义的传说。

▌汾阳地处吕梁盆地东缘,背倚吕梁山。©视觉中国

有说法称汾阳最初名为“瓜衍”。那是春秋周定王十三年(前594年),晋国在此置县。自此之后,汾阳的地名几经更迭,从兹氏、隰城到汾州、汾阳,几乎每一个朝代都在这里留下了自己的印记。

在战国时,它是赵国的疆土;到了汉代,兹氏县成为并州太原郡的重要一隅。三国魏黄初二年(221年),县治徙至今市区,成为西河郡治所。那时的汾阳,正是群雄割据、烽烟四起的中原腹地。西晋时,陈王司马斌曾被封驻此,改西河郡为西河国,从此“隰城”之名渐为人知。

▌汾阳的地名几经更迭,几乎每一个朝代都在这里留下了自己的印记。©视觉中国

唐代的郭子仪大概对这些历史再熟悉不过了。这位平定安史之乱的名将,功封汾阳郡王,唐德宗赐号“尚父”。郭子仪的忠勇与治国之德,使“汾阳”二字成了荣耀的象征。自那时起,天下郭姓多奉他为始祖。

明清时期,汾州府设治于此,商旅云集。驿道穿城而过,南通晋中,北接太原,西连陕地,繁华一时。直至千年的风霜吹过城头,如今的汾阳依旧站在山河之间,不改本色。它既是从前的“秦晋旱码头”,也是如今的北方工商业的枢纽。

▌汾阳既是从前的“秦晋旱码头”,也是如今的北方工商业的枢纽。©视觉中国

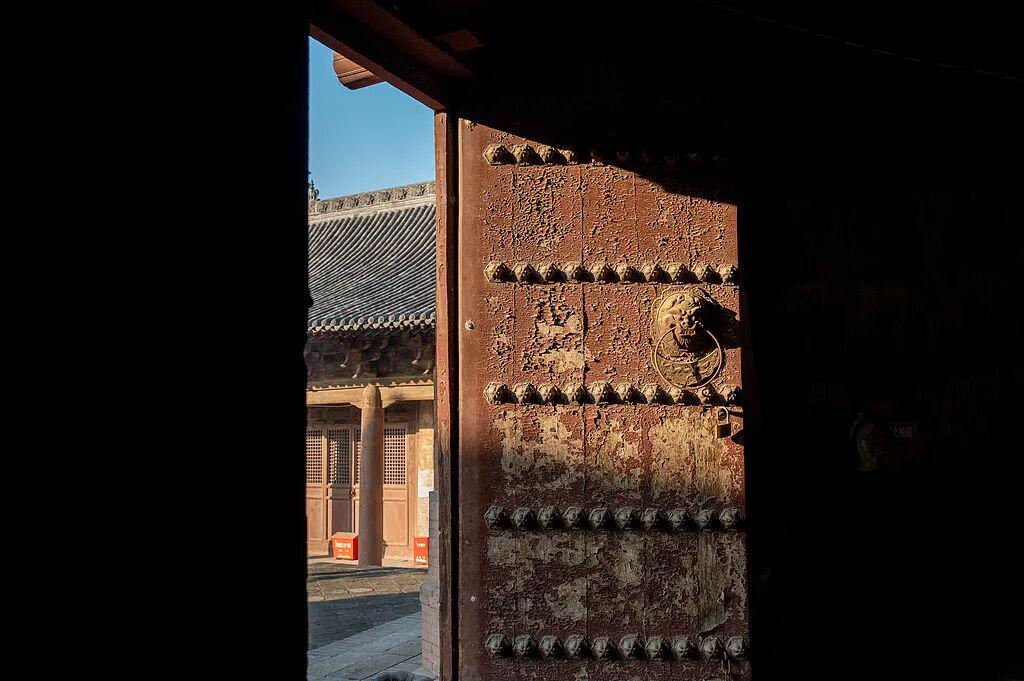

汾阳现存的古建,大多可追溯至明清时期。其间最具代表性的,当属太符观与圣母庙。

两处庙宇的壁画分别出自金、元之世,笔法精巧,设色明丽,人物造型生动传神,寓意深远,展现了中世纪晋地绘画的高超水准。尤其是太符观壁画,至今保存状况良好,仍能让人窥见当年丹青的灵动与虔诚。

▌壁画笔法精巧,设色明丽,人物造型生动传神,寓意深远,展现了中世纪晋地绘画的高超水准。©视觉中国

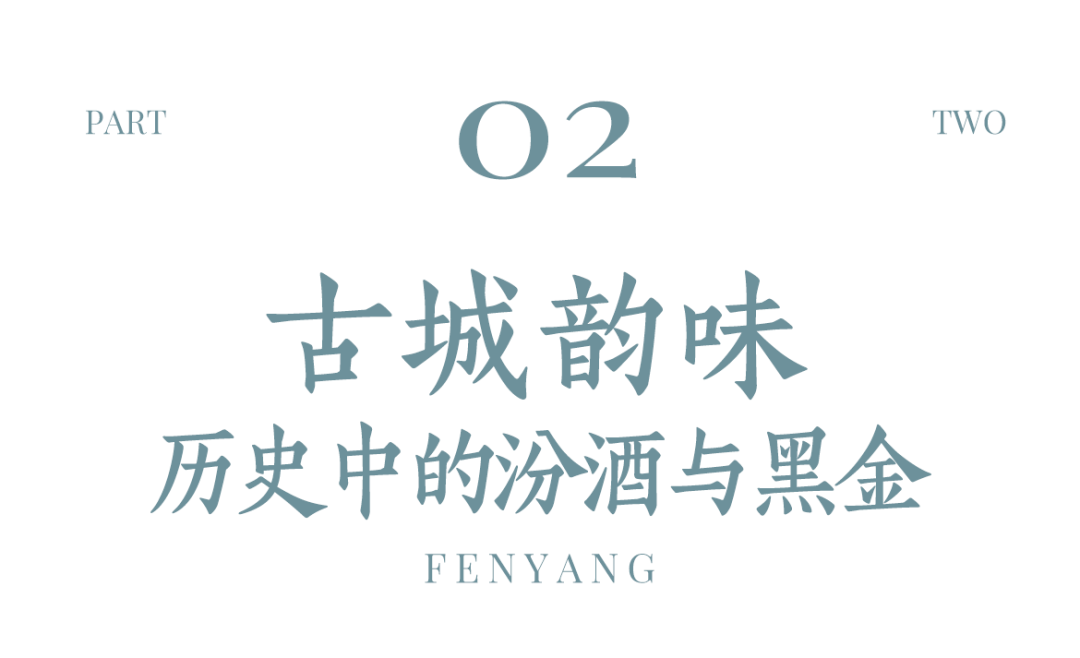

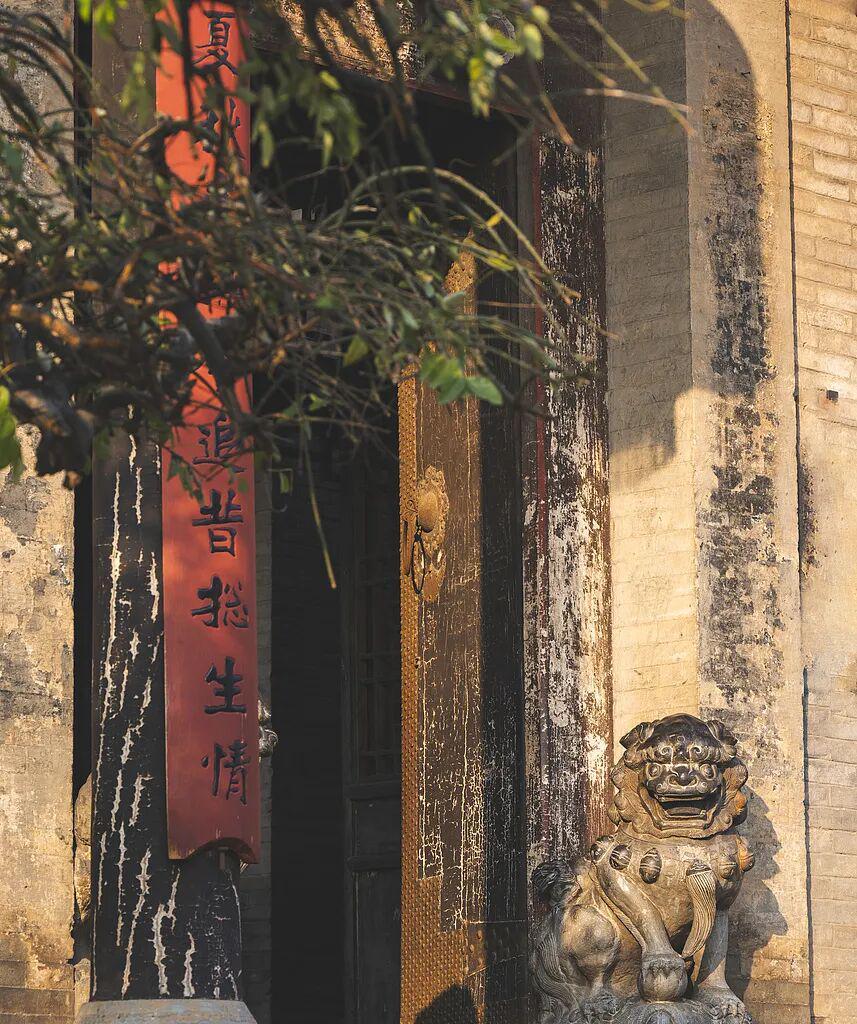

汾阳的基督教堂,建于宣统二年,仿佛宣告在这片黄土地上,佛寺、道观、祠堂、教堂曾一度并立。高二十米的钟楼在灰砖青瓦的屋脊间拔地而起,其形制奇异:祷告堂与钟楼连为一体,平面呈十字,钟楼虽以西式立面为主,却又覆以中国传统的四面歇山顶——像是两种文明的折中,也像是一种彼此试探的靠近。

2018年的秋天,南薰楼的修缮得以完成。它的外观极尽讲究:楼阁为方形结构,四角悬挂风铃,四层双檐,红柱金匾,绿瓦黄脊。最引人注目的,是那块悬于南面的古匾——“光明四表”,楷书遒劲,笔力雄浑。楼下石碑林立,碑文的内容多已残缺。见到它,人们就会明白,为什么说它是战乱后汾阳旧城关楼中“唯一的幸存者”了。

▌从布局特点和祭祀的神祇组合来看,太符观从建立到明清一直是一所民间的宗教场所。©视觉中国

一方侠气之地,总要有美酒作陪。吕梁山东麓的杏花村,春天的风一吹,白花满枝,山水俱香。汾酒,正是出自这里。北齐武成帝高湛在晋阳致信侄儿说,“吾饮汾清二杯”;唐代,诗人杜牧途经此地,清明烟雨中写下千古绝唱——“借问酒家何处有,牧童遥指杏花村。”汾阳虽小,却以这一湾清泉、这一村酒坊,在中国酒史上留下了浓墨重彩的一笔。

沿着杏花村的酒文化线路,穿行在中汾酒城、汾酒博物馆、汾酒老作坊与新晋商酒庄之间。空气中,酒香弥漫,或烈或甜。在老作坊的木窗前驻足,低头凝视发酵的酒糟,指尖轻触厚重的木桶壁,可以想象千年的酿造故事究竟如何。

▌“借问酒家何处有,牧童遥指杏花村。”©视觉中国

吸引更多商人靠近的,还得是汾阳地下的煤炭资源。自先秦以来,汾阳所在的山西腹地,已是黑金之乡。

上世纪50年代,国家在吕梁山区大力建设矿务局,汾阳的煤矿陆续纳入地方工业体系,矿灯、卡车、宿舍、澡堂,一样样冒出来。黑色的井口、轰鸣的机械,成了城市工业化的象征。到了90年代,民营矿像野草一样冒出来,汾阳也不例外。那时,谁家有矿,谁家可能就有车、有大房子、有“煤老板”的绰号。煤炭把这座山城推向繁华,也埋下隐忧。有人暴富,也有人被埋在地下,再也没回来。

▌自先秦以来,汾阳所在的山西腹地,已是黑金之乡。©视觉中国

21世纪,风向变了。政府开始整顿矿山,关闭小矿、整合产能,黑色的财富不再被允许随意流淌。那些旧矿口被封起来,井架锈在风里。煤老板的车库空了,矿工的孩子去了外地打工。

在人口流出的进程中,这座城市的许多部分也开始被人遗忘。它所陪伴和目睹的时代和岁月也在向人们告别。

▌时移世易,汾阳的古城墙终未逃过岁月的侵蚀。©视觉中国

进入1990年代,汾阳像全国所有县级城市一样,被城镇化浪潮裹挟。记忆中的老城街巷、电影院、舞厅,大多像多米诺骨牌一样在轰鸣声中消失,街道被拓宽,原本零散的商业小铺被迫消散。

汾阳的过去,只留在电影中了吗?

贾樟柯的电影《世界》中的一个情节,赵小桃(赵涛饰)坐在世界公园的游览车上,经过巴黎埃菲尔铁塔的微缩景观,对电话那头说自己正在前往印度的路上。

乘着中国发展的列车,汾阳也进入了它的现代时刻。煤矿重整,房屋重建,街道改造随着现代化发展如火如荼的到来。即便今日的街景早已不同于贾樟柯电影中的模样,但城市的变迁终究落在人身上。他们如何在这样的变化中保留自身,又如何被它改变,或许才是值得探寻的现代性故事。

▌煤矿重整,房屋重建,汾阳街道改造随着现代化发展如火如荼到来。©关婷婷

感知这些变化的,首当其冲是生活。汾阳人那些细碎的生活喜好,不必拿民俗来考据,足以书写独属一方的民族志。汾阳人笑称自己的三大爱好为:喝小粥,饮茶,还有打扫。

汾阳的小米自古出名,这里地势高,昼夜温差大,阳光足,土地松软。一碗小米粥,多半出自坡头那片地。谷子是用泉水灌出来的,米色金黄,粒粒饱满。锅一开,粥面上泛着金色的油光,热气混着柴火味儿一直窜到屋顶。木勺轻轻一敲碗沿,孩子们就会围上来,等着暖呼呼的粥下肚。

▌汾阳的小米自古出名,色泽金黄、谷粒饱满。©视觉中国

茶更是日常必需品。不讲究名目,粗瓷碗里泡的是解渴的绿茶、花茶或叶子茶,喝的是气定神闲。

至于“打扫”,倒像是一种接地气的性格象征。不用非等到逢年过节,得空就把屋里屋外清洁干净,擦窗、刷墙、理院子,一切都是新的、是舒适的。

▌汾阳人讲卫生,爱干净,城乡一致,是在周围县得到公认的。©视觉中国

在汾阳,小米的重要性可不止于一碗粥,它还是汾阳美食“粉浆”的灵魂。粉浆之于汾阳,大概就是豆汁之于北京、臭豆腐之于长沙,闻着怪,吃着香。

粉浆的来历,说起来颇有戏剧性。清光绪年间,城东粉坊的一位主妇,将做粉皮剩下的绿豆浆水倒进缸里,几天后开盖,一股酸香冲鼻,又舍不得倒掉,索性兑上小米粥煮开。没想到,酸味竟转化成了一种美味,尝过的人们,反倒上了瘾。

如今做粉浆,依旧讲究得很。绿豆要用本地的,浆细而清;小米得取坡头那带的,熬出来稠得恰好。磨浆要靠石磨,慢得近乎倔强,发酵两三天,全凭师傅的手感与鼻子。煮开后添黄豆、花生、豆腐丁,再泼上葱油、撒花椒粉,热气翻滚中酸香蒸腾。入口时微酸生津,混着豆香、小米香,一碗下肚,出身汗透着舒坦。

▌小米,还是汾阳美食“粉浆”的灵魂。©汾州乡情

若是从屋里走到屋外,出门赶集到是个不错的选择,这项活动节奏一向不疾不徐。

一到周末清晨,南关社区的集市街就已人声鼎沸。三轮车上堆满羊角脆甜瓜和带着露水的西葫芦,摊主麻利地为顾客称重,顺手装袋;小吃区油锅翻滚,荞面碗托浇上辣椒油,香气弥漫;农具摊前老农挑选锄头镰刀,生活用品摊的不锈钢盆和塑料桶码得整齐。叫卖声、笑声与脚步声交织成一幅鲜活的市井画卷。

▌贾家庄乡村月饼,馅料由红糖、果仁及饼酥拌成。©视觉中国

那头,城市的现代文旅建设,也在这种日常中铺展。杏花村国际酒博会、诗酒文化节、美食节、杏花节......这些活动像细细的线,把城市的不同片区联结起来,构成汾阳独特的文化纹理。

吕梁文学季,将作家、评论家与影迷重聚,一起朗读、放映、讨论,仿佛要在这片熟悉的黄土地上,重新探寻“写作”的意义。

马烽纪念馆里,那位写下《我们村里的年轻人》的作家,早在半个世纪前就已记录汾阳山水间那些修渠筑坝的年轻人的故事。来到新时代的语境,他的文字还依旧保持着关于劳动、理想与土地的精神延续。

▌吕梁是马烽文学创作的一方根据地,而贾家庄则是他在这个根据地的一个家。©视觉中国

而作家村、艺术中心,用蓝砖小楼、穹形大门、石碑,还有红灯笼装点自己,营造旧与新时间层层叠叠的氛围。傍晚时分,灯光亮起,书店、影院、博物馆、民俗坊都仍有人气......

贾家庄生态文化景区的锣鼓声与非遗秧歌步伐交织在一起,花棒手与腰鼓手动作迅速、灵活,热烈如街头杂技。导演贾樟柯多次回到这里取景,从废弃水泥厂到成艺术中心和种子影院,乡村的空气里都弥漫着电影的气息。

这些现象,都像是信号般提醒人们:文学和文化正在汾阳复苏,并试图以本土的方式重新定义这片土地。

▌基督教堂存在于这座小城中,像是两种文明的折中,也像是一种彼此试探的靠近。©视觉中国

2016年秋,“山河故人家厨”开业了,把一片不大的院子改成了贾樟柯与朋友们的“据点”。

来汾阳的人几乎都想去那儿坐坐,一杯茶,几碟菜,看着装潢叙旧,仿佛就能进入他的电影。

▌文学和文化正在汾阳复苏,并试图以本土的方式重新定义这片土地。©视觉中国

推门进去,迎面是《山河故人》的各国版海报与剧照,墙角放着老式放映机,二楼摆满了杂志与书籍。最醒目的位置陈列着九座电影奖杯。

贾樟柯说,他特意把这些奖杯从世界各地带回汾阳,就是想让三晋父老、各方游客,尤其是本地年轻人,能近距离看到这些荣誉,勇敢地去追逐自己的梦想。

▌这座城市从何开始,又要往哪里去。©马达

镜头内外,汾阳的社会变化都如此迅速而深刻,新秩序迫不及待地取代旧秩序,年轻一代的困惑难从旧问题中找到答案。唯独那些被贾樟柯镜头定格下来的画面和人,依然在时间之外延续着生命力。它们让这座小城在不断更替的现实中被反复看见,也让人们一次次回望:这座城市从何开始,又要往哪里去。

山河可变,情义永在。汾阳这座小城里未曾散去的余温,或许才是真正可盼的“山河故人”。

编辑/cici

文/阿一

图/见图中标注

设计/April