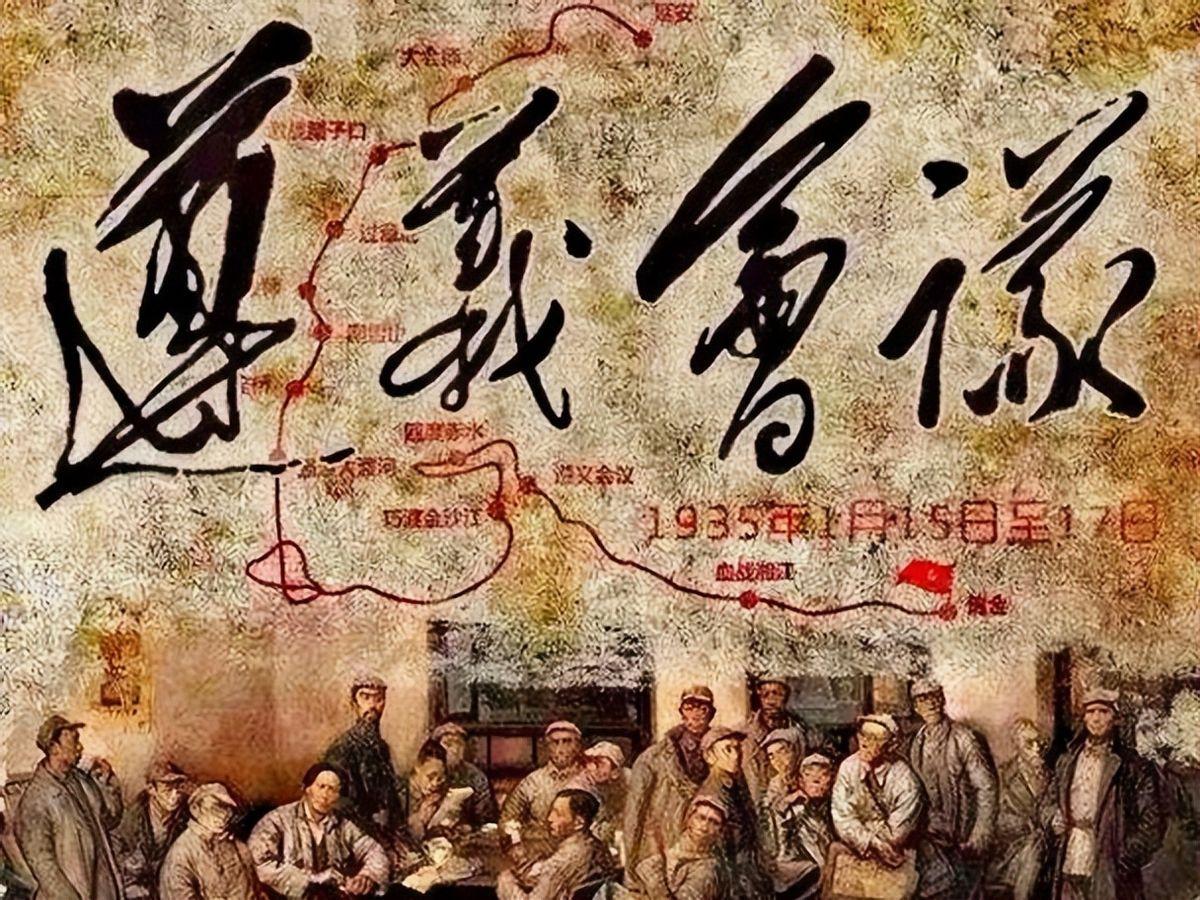

【1973年春】“老邓,你到底去没去过遵义会议?”一位老战友压低声音问道。邓小平抿了口热茶,淡淡回应:“去过,做记录。”这段简短的对话,却如同一颗石子投入历史长河,激起了层层涟漪。几年后的1978年,当邓小平重新走上前台,这段对话被反复提及,成为历史研究中的一个重要议题。

要追溯这段历史的源头,需回到1958年的一次西南考察。那年11月初,邓小平、杨尚昆和李井泉抵达遵义,准备考察当地的社会主义建设情况。午饭后,他们顺路参观了位于城中心的遵义会议旧址。木板楼梯发出嘎吱的声响,屋檐滴水,空气中弥漫着霉味。讲解员照本宣科地念完与会者名单后,停顿了一下,试探性地问:“邓副总理当年是不是也列席了会议?”邓小平笑了笑,手指向会议室后门:“我当时就坐那儿,负责记录每个人的发言。”同行的年轻随员听后,显得有些茫然,后来回忆时说自己“仿佛听到了一个秘密”。

讲解员将这一情况记在本子上,但并未立即将邓小平的照片挂进展厅。原因很简单:他们手中缺乏确凿的档案材料。旧址馆长孔宪权将此事写成备忘,上报给了北京。杨尚昆回京后,忙中抽空,专程前往西花厅找周总理核实。那是一个秋日的晚饭前,灯光刚刚亮起。杨尚昆开门见山:“小平同志说自己参加过遵义会议,担任记录员,您对此有什么印象?”周恩来沉思片刻,点头确认:“他在,会场最后一排,负责记录。”事情似乎有了定论。

然而,档案材料却并不配合。中央档案馆翻遍了1935年前后的所有原件,只找到了陈云手写的《传达提纲》。这份纸页边角磨损的文件上,列出了正式与会者的名单,但却漏掉了几个熟悉的名字——邓小平、李德、伍修权全都不在其中。于是,档案馆在文件上盖上了“仅供参考”的印章。史料与口述之间出现了偏差,这对谨慎的史学研究者来说,无疑是一道必须填补的缝隙;而对熟悉长征的老人们来说,记忆往往比纸张上的记录更加鲜活。

60年代初,李立就任贵州省省长,再次访问遵义会议旧址。工作人员端出那份“参考文件”,问道:“省长,小平同志的照片挂不挂?”李立将卷宗往桌上一放,果断地说:“他本人亲口说了,还用再查?本人讲话就是活档案!”一句话,邓小平的照片便被挂上了墙。直到后来风云变幻,照片也跟着上上下下,但馆方保留了最初的安装痕迹,钉孔依然清晰可见。

外界对于这段历史的争议,主要集中在两个疑点上:一是邓小平是否真的参加了遵义会议,二是他当时的身份究竟是什么。先说第一点。1935年1月的遵义,红军刚刚经历了湘江战役的惨烈损失,兵疲马乏。会议采取了“政治局扩大”的形式,中央秘书处需要有人将发言整理成文字。邓小平、伍修权这样的中层骨干,自然是首选。会场人数本就不多,多一个记录员并不会引起太多注意。其次,那年邓小平三十一岁,既不是中央政治局常委,也不是军团政委,出现在名单或不出现,对会议决议并无实质性影响。因此,他没必要在此事上“贴金”。

再说身份。按照长征前黎平会议的决定,邓小平接替邓颖超担任了中央秘书长。这个职位并非今天常见的行政头衔,而是介于秘书班与首长之间的枢纽,负责文件、会议、机要、后勤等工作。“整理记录、收发电报、分送文件”是他的日常工作。陈云的“提纲”本是速记稿,侧重于决策要点,漏掉后勤与秘书人员也在情理之中。德国顾问李德被忽略,也属于同一范畴。因此,档案缺名未必就意味着缺席。

1984年10月,北京饭店。杨尚昆宴请美国作家索尔兹伯里。席间,索尔兹伯里提出了那个老问题:“遵义会议,邓小平在不在?”杨尚昆举杯示意,肯定地回答:“在。”接着,他把当年自己请教周总理的那一幕讲了出来。索尔兹伯里记录后写进了长篇纪实《长征——前所未闻的故事》,这一段被学界频繁引用,似乎将“邓小平参会”的事实钉死在了史书上。

然而,仍有人对此存疑。“手稿无名就是没去!”质疑声最激烈的阶段恰是1973年到1975年间,邓小平身处逆境。面对流言,他只是轻描淡写地说:“我一生的履历够用了,参加不参加遵义会议,不会多一分光荣,也不会少一分光荣。”不争,亦是态度。

从史料学的角度来看,口述、档案、实物三类证据各有侧重。遵义会议旧址保存的桌椅、地板,能够为“谁坐过哪里”提供空间坐标;陈云的《传达提纲》则呈现了议题的脉络;而周恩来、邓小平、李立等人的回忆,则补足了细节与氛围。几类证据相互参照,错误概率逐渐降低——这正是现代史研究的基本方法。

不得不说,长征路上的角色转换极快,前线后方、人事任免几十天一变。秘书长、总政治部代理主任、红一军团政委……邓小平在1935年前后身份更新频繁。若只凭某次会议文件来判断他是否出现,难免挂一漏万。试想一下,一支三万余人的流动大军,在雪山草地、枪炮硝烟中需随时决定“谁去写记录”。把笔交到擅长速记且有组织经验的人手里,就是最务实的选择。

至于陈云为何遗漏了姓名,学术界多有推测。有人认为是因为陈云记录时坐在笔记本大小与光线都有限的环境下,顾不上把不发言者列全;有人引用伍修权的回忆,称会议过程紧张,记录工作分散在几人之间,后来合并时难免疏漏。无论哪种说法,都指向同一个结论:漏记不等于未到。

时间来到本世纪初,新修的遵义会议纪念馆展厅中,邓小平的黑白照片被固定在了第三排,与李维汉、李富春并列。讲解词写得简洁明了:“中央秘书长邓小平,负责会议记录。”对外开放后,一些游客好奇地追问“有没有确凿证据”。讲解员往往笑答:“确凿证据,就是他本人和多位主要领导人的共同回忆,以及习以为常的工作流程。”

历史从来不只由纸面决定,也由活生生的人与他们当年的分工、习惯和语境共同决定。遗憾的是,若要找一份完全无误的与会者名册,恐怕永远难圆。幸运的是,多重证据拼接出的画面已经足够清晰:1935年1月,遵义城子尹路会议室里,那个在角落伏案记录的人,确实叫邓小平。