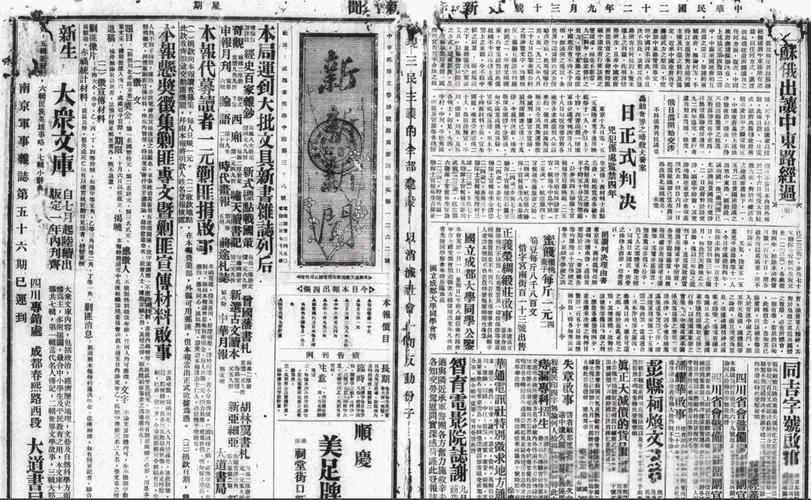

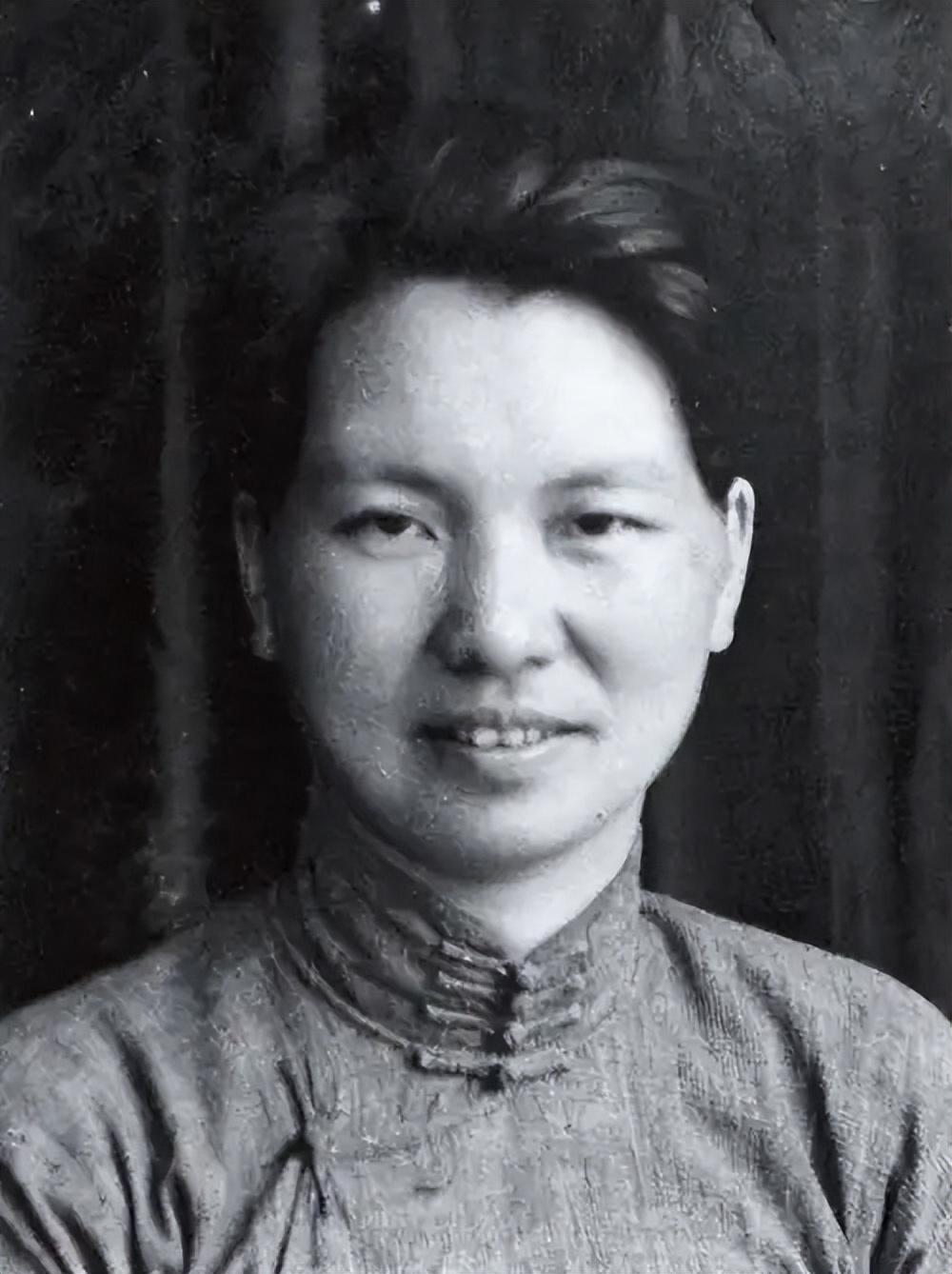

1950年6月10日,台北马场町刑场,朱枫在震彻天地的革命口号声中壮烈牺牲,年仅45岁。

生命最后一刻,她心中仍牵挂着养女阿菊是否安好,唯独没有为自己留下一丝犹豫。

可令人痛心的是,在朱枫离世后不久,阿菊竟公开声明与她划清界限,否认任何亲属关系,并悄然离开故土,远走他乡。

朱枫一生待阿菊如亲生骨肉,从未亏欠半分,为何换来的却是这般决绝的背离?

故事要从1927年说起。这一年,22岁的朱枫嫁给了陈绶卿,成为四个孩子的继母,其中就包括年幼的阿菊。

彼时的东北尚未被战火吞噬,生活尚算安稳。朱枫将家中事务料理得井井有条,对这四个非亲生子女更是倾注了全部温情,毫无差别地给予关爱与照料。

面对当时才七岁的阿菊,朱枫手把手教她读书识字,每日精心准备饭菜,关怀备至,仿佛她就是自己亲生的女儿。

阿菊也格外依恋这位继母,寒冬时节常把冻得通红的小手塞进朱枫棉衣口袋取暖,两人相依偎的身影成了那个年代最温暖的画面。

等到阿菊十七八岁,局势日益动荡,朱枫费尽周折托人将她送往上海无线电学校学习专业技术,只为让她掌握一技之长,未来能立足于乱世。

毕业后,阿菊顺利进入国民党电台系统工作。后来经人介绍,结识了在警务处电讯管理所任职的王昌诚。

二人情投意合,很快步入婚姻殿堂。这段姻缘起初也得到了朱枫的认可和祝福。

在她看来,女儿能拥有平静的生活,已是烽火岁月中最难得的幸福。

然而,这份安宁并未持续太久。1931年“九一八”事变爆发,日本铁蹄踏碎了东北的宁静,朱枫一家也不得不四散奔逃。

更沉重的打击接踵而至——一年后,丈夫陈绶卿因感染霍乱不幸病逝,年轻的朱枫骤然成了支撑全家的寡妇。

但命运的重压并未击垮她。她在镇海积极投身抗日救亡运动,在宣传活动中结识了第二任丈夫朱晓光。

两人志同道合,因共同的理想走到一起。此后,朱枫改名为朱谌之,全身心投入到革命事业之中,脚步愈发坚定。

1938年,她加入新知书店,为筹集革命经费,毫不犹豫地捐出家中积蓄与贵重首饰。

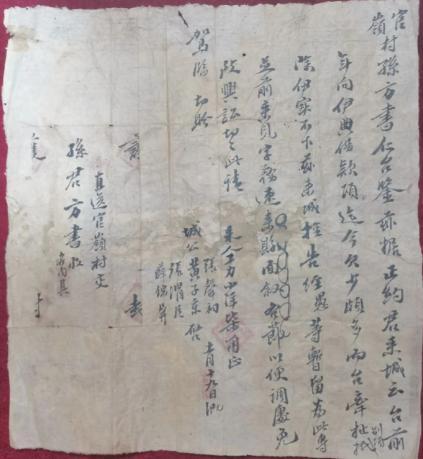

甚至连祖传的三克拉钻戒也被她变卖,换来印刷资料所需的纸张。她亲自押运这批物资,穿越重重封锁,经海路辗转送抵桂林。

抗战胜利后,组织安排她继续在上海、香港等地从事地下情报工作。

那时解放军已挥师南下,朱枫满怀期待,盼着任务结束便能返回上海,与丈夫和女儿团聚。她写给家人的信中,字字句句都流露出对团圆的深切渴望。

可历史在此刻陡然转向。1949年中期,党组织急需一名可靠人员赴台协助潜伏的吴石将军传递关键军事情报。

此人必须具备坚定信念,同时拥有合理合法的赴台身份。

恰在此时,已定居台湾的阿菊从台北寄来一封信,称自己刚诞下孩子,恳请母亲前来小住一段时日,连入境许可也一并附上。

经过组织反复甄选,符合条件者唯有朱枫一人——她既有多年地下工作经验,又有阿菊提供的天然掩护身份。

接到任务那天,朱枫正凝视着女儿朱晓枫的照片出神。窗外是维多利亚港璀璨的灯火,她深知此去生死未卜,或许再难相见。

最终,她轻轻收起照片,在10月25日寄出最后一张留影,背面题写道:“已深深体验着‘真实的爱’与‘伟大的感情’”,言语间透着无畏与决然。

11月25日,朱枫登上“风信子号”邮轮,抵达台湾基隆港。她以探亲名义入住阿菊家中,开始了秘密情报工作。

白天她帮忙照看外孙,夜晚则冒险与吴石接头,将获取的重要军事情报藏于饼干盒底部,一次次成功送出。

阿菊只见“母亲”偶尔外出带回包裹,只当是帮亲友捎带物品,从未察觉她正身处险境,每一步都在刀锋上行走。

那段时间,朱枫与吴石的情报网络运转高效,她内心始终怀揣希望,期盼早日完成使命,重返大陆与亲人团聚。

毛主席在看到这些精准情报后欣喜不已,挥笔写下诗句:“惊涛拍孤岛,碧波映天晓。虎穴藏忠魂,曙光迎来早。”

谁料风云突变。1950年2月,中共台湾省工委书记蔡孝乾被捕。此人意志薄弱,短短数日便叛变投敌。

而此前朱枫为便于联络,曾将阿菊家电话告知蔡孝乾,又通过吴石为其小姨子办理过通行证,这些蛛丝马迹迅速被特务锁定。

吴石闻讯后立即行动,冒着巨大风险为朱枫签发《特别通行证》,安排她搭乘军用运输机前往舟山,计划由此转道返回大陆。

怎奈天公不作美,舟山连日暴雨,海陆交通全面中断。朱枫刚在定海落脚,便被追踪而至的特务逮捕。

在定海监狱的一个深夜,朱枫趁看守疏忽之际,将随身携带的金链、锁片以及大衣衬垫中的金镯掰成碎片,共二两多重的黄金全部吞入腹中。

这条金饰本是她特意为阿菊的儿子准备的礼物。

躺在冰冷潮湿的地面上,她闭眼前浮现的,是阿菊小时候冻红的小手塞进她衣袋的那一幕。

她心想:若就此死去,既不负革命信仰,也能切断线索,不再连累阿菊。

但巡查特务很快发现其异常状况,紧急调用军用飞机将其送往台北抢救。

苏醒后,敌人轮番施以酷刑与利诱,企图撬开她的嘴。可朱枫始终沉默以对,坚贞不屈。就连国民党内部档案也不得不承认:“党性坚强,学能优良。”

1950年6月10日,台北马场町刑场,45岁的朱枫昂首挺立,高呼革命口号,身中七弹,英勇就义。

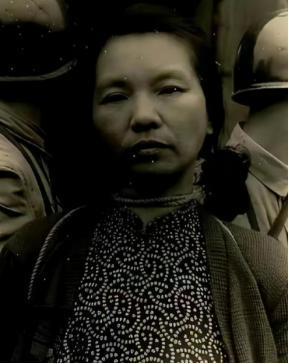

令人唏嘘的是,朱枫牺牲后,阿菊随即宣布与其断绝一切关系,声称“不认识什么朱谌之”。

原本她已提交申请欲领取朱枫骨灰,却最终未能现身领取,遗骸自此下落不明。

此后阿菊一家行踪成谜,有传言称随丈夫调动迁往金门,但始终缺乏确凿证据。

几十年来,朱枫的骨灰成为家人无法释怀的心结。她的亲生女儿朱晓枫跨越海峡苦苦寻访数十载。

上世纪90年代,朱晓枫终于找到阿菊,可面对询问,阿菊猛然转过脸,声音颤抖地说:“我不认识朱谌之。”

直到2010年,在多方不懈努力下,朱枫的骨灰终于从台湾迎回大陆。

次年,安葬于宁波镇海故乡。2013年,北京西山无名英雄纪念广场落成,朱枫的塑像与吴石等烈士并肩矗立。

毛泽东主席亲笔题写的“虎穴藏忠魂”,成为对她光辉一生最深刻的铭记。

世人长久不解阿菊为何做出如此选择,直到后来才知晓真相:她早已因朱枫事件遭受严重牵连,丈夫因此失业,全家生活在白色恐怖的阴影之下,朝不保夕。

为了保全一家老小性命,她只能用“不认识”三个字斩断过往。

直至晚年,她才敢吐露实情。

那些年,她夜夜惊梦,梦见儿时朱枫为她缝制的棉鞋,梦见台北家中被特务翻得一片狼藉的桌子。

临终前,阿菊将一张泛黄的朱枫旧照紧紧贴在胸口。

她始终明白,当年朱枫毅然赴台,心中不仅承载着革命使命,更有对她深沉的牵挂。

而在那段风雨如晦的岁月里,她无比悔恨曾与朱枫公开割席——尽管那只是乱世中小人物求生的无奈之举。

参考消息:

【1】中国军网——《知道:丹心映枫红 英灵期一统》

http://www.81.cn/yl_208589/16276453.html