1948年,秦惠䇹从上海一路漂洋过海,带着那份典型的东方女子温柔,站在人头攒动的人群中。

谁又会料到,这次不期而遇竟然拉开了一段跨越半个多世纪的深厚陪伴,融合了科学顶峰的荣耀和家国情怀的传奇篇章。

她没有站在聚光灯的焦点,但用一辈子的谦逊与坚持,撑起了一个物理学大师的脊梁。

秦惠䇹出生在上海,祖籍甘肃天水。她的父亲秦以钧是一位国画大师兼古董收藏家,家境殷厚,长时间沉浸在艺术与文化的熏陶中。

秦家可以说是典型的书香门第,父亲的画作和藏品,不仅代表着财富,更承载着家族的文化底蕴和精神传承。

秦惠䇹作为家里的老四,从小在耳濡目染中长大,逐渐培养出对美和传统文化的敏锐感觉。

之后,她搬到江苏无锡定居,又回到上海,去读了教会学校。

那会儿,上海还是万国租界,东西方文化混杂着,课堂上学英语和家政,课余偷偷翻父亲的古书。

1947年,高三的秦惠䇹听说天主教堂的牧师在挑选留学生,她毫不犹豫、踊跃报名了。

那可是战后中国难得的好机会,她整理行囊,搭上轮船,前往美国堪萨斯州的圣玛丽学院,学的可是家政专业。

海外的日子着实不轻松,语言不通,风俗不同,总让她觉得孤单得很,不过她咬紧牙关挺了过来,很快就融入了那里的生活节奏。

圣玛丽学院是个挺有名的女校,环境优雅得很。秦惠䇹在这里学会了在陌生的环境里自我调整,也逐渐领悟到,女性的力量不仅仅体现在书本里,还在于她们怎样去选择自己的道路。

李政道那会儿已经是芝加哥大学物理系的牛人了,刚20出头,就差不多被看作是天才了,才华真是让人惊叹。

他原本打算专注于学术,立下誓言:在取得重大成就之前,绝不谈恋爱。

没想到秦惠䇹一出现,就像一场突然的粒子碰撞,彻底打乱了他的打算。

她那纤细的身影、优雅的笑容,让他头一次真切地感受到心跳加速的感觉。

李政道后来回想起来,觉得那一瞬间自己仿佛被“电到”似的。

为了接近她,他竟然报了六门舞蹈课程,从原本的书呆子变成了舞池里的“菜鸟”,短短三个月瘦了15斤,就为了在舞会上多陪她转一圈。

他们的关系源于一封信,李政道第一次写下了情书,满满都是那份青涩又真挚的心意。

秦惠䇹一开始有点踌躇,她很清楚李政道的梦想,也明白自己家的情况。

1949年,秦惠䇹突然得了阑尾炎住进了医院,李政道每天都守在她的床边,喂饭、看报、记医嘱,连续了整整20天都没合过一次眼。

那些日子里,他笨拙但却细心地照料着她,让秦惠䇹看出了这个男子的靠谱。

她出院之后,两人之间的感情自然也就水到渠成了。

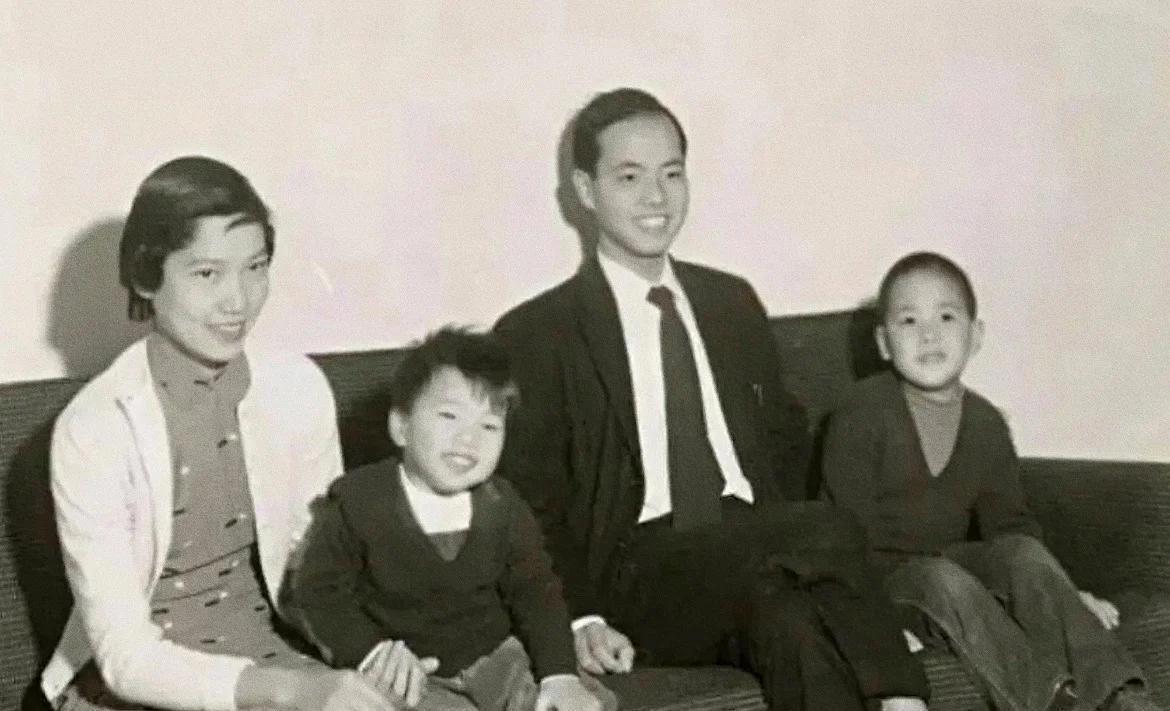

1950年6月,秦惠䇹从圣玛丽学院毕业,随后他们在芝加哥市政府大楼举行了挺简单的婚礼。

照片里,李政道身着笔挺的西装,秦惠䇹则穿着朴素雅致的礼服,两人相视一笑,氛围温馨。

婚后,二人就跑到威斯康星州的山谷里度个蜜月。

刚开始结婚的时候,两人碰上了不少难题。

朝鲜战争一开始,他们在加州遇上了挺激烈的华人歧视,连地方政府都出办法,限制华人在那边找工作。

李政道虽然拿到了加州大学的讲师岗位,但被要求签署“忠诚宣誓”,这让他觉得非常气愤。

秦惠䇹没有发牢骚,而是决定全心全意帮衬丈夫。

她本打算攻读硕士,但主动放弃了,跟着李政道来到普林斯顿高等研究院。

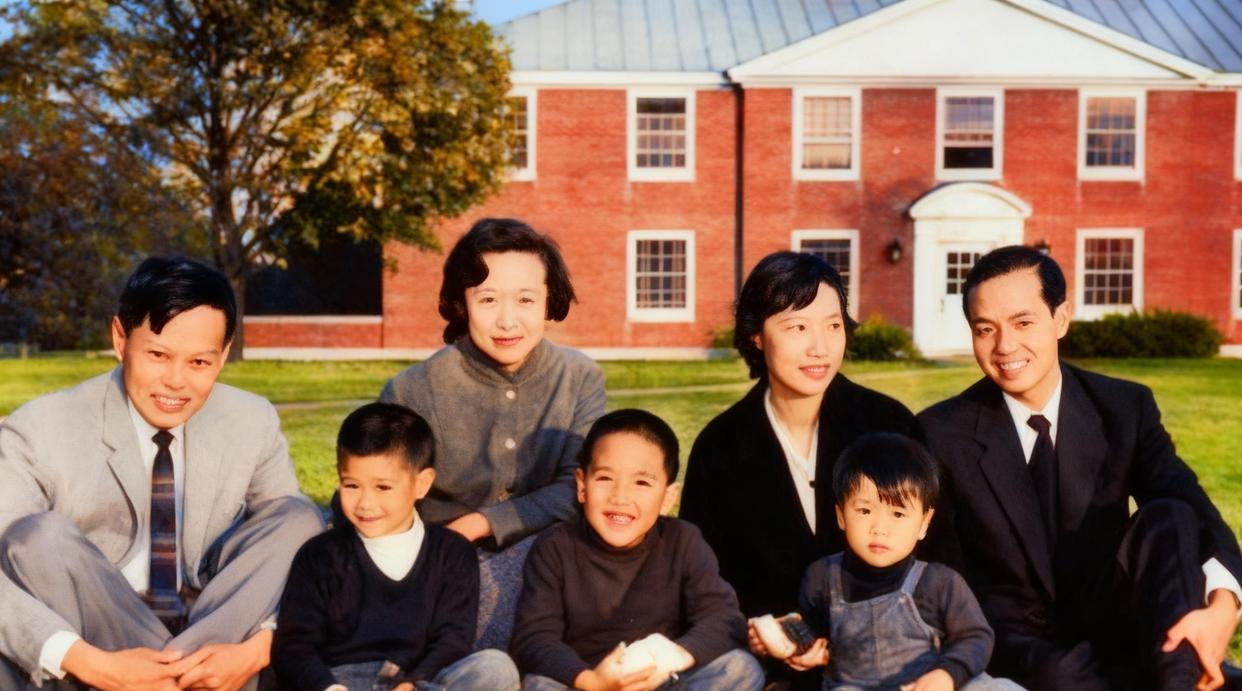

秦惠䇹在家里操办各种事情,从平时的小事到孩子的教育,都由她打理。他们的长子李中清和次子李中汉,也是在这样的氛围里长大的,长大后都成为了有名的学者。

李中清现任香港科技大学的教授,李中汉也在学术圈里崭露头角,事业挺不错。

这个家庭的稳固,让李政道能够专心致志地投入到物理研究中去。

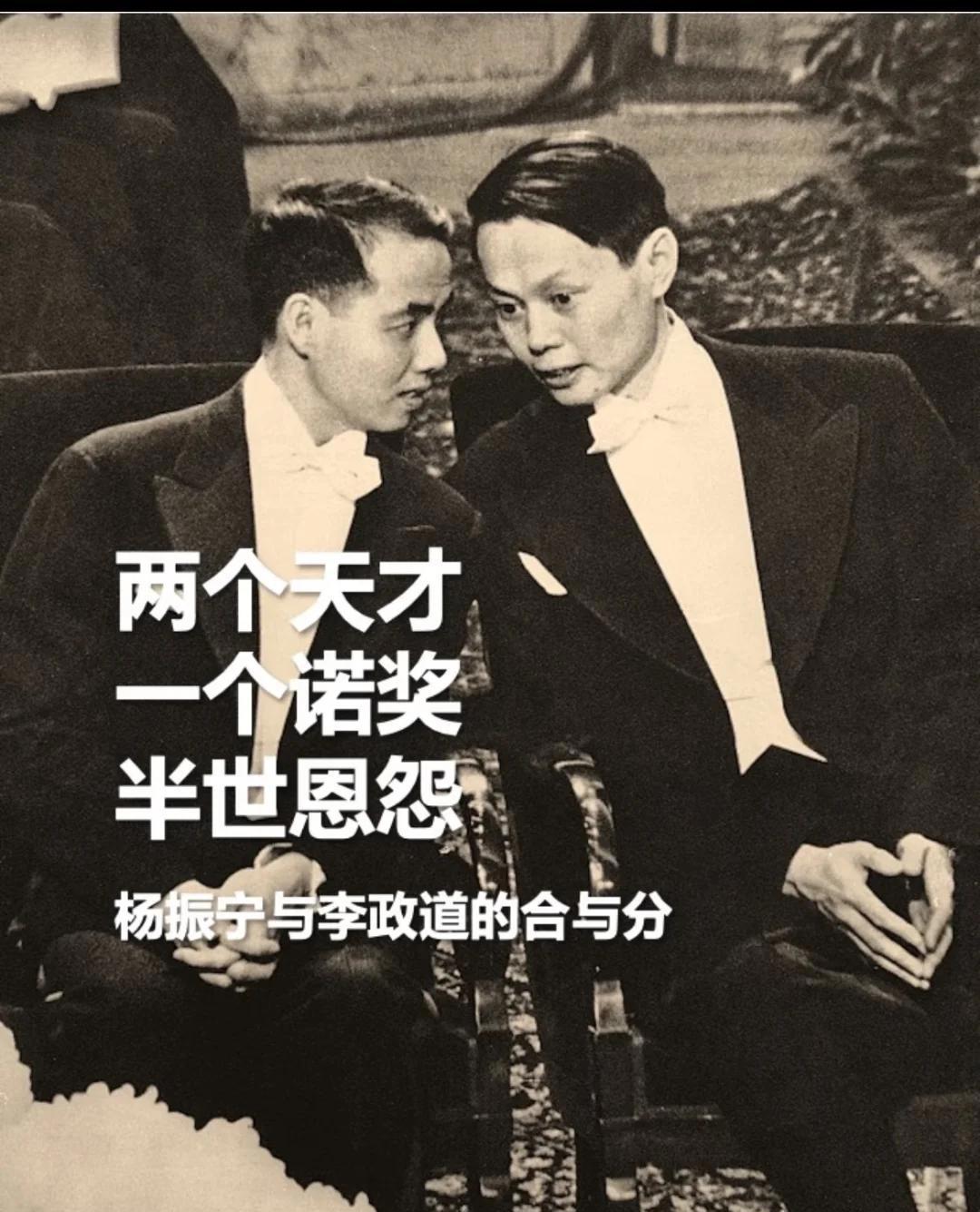

李政道的科研事业正当如日中天,1956年他和杨振宁共同提出了“弱相互作用下宇称不守恒”的理论,这个发现彻底改变了物理学的基本假设,为微观世界的研究开拓了全新的领域。

1957年,31岁的李政道和杨振宁一块儿拿到诺贝尔物理学奖,成了第一个华人得奖的获奖者。

那可是华人科学史上一座重要的里程碑呀。

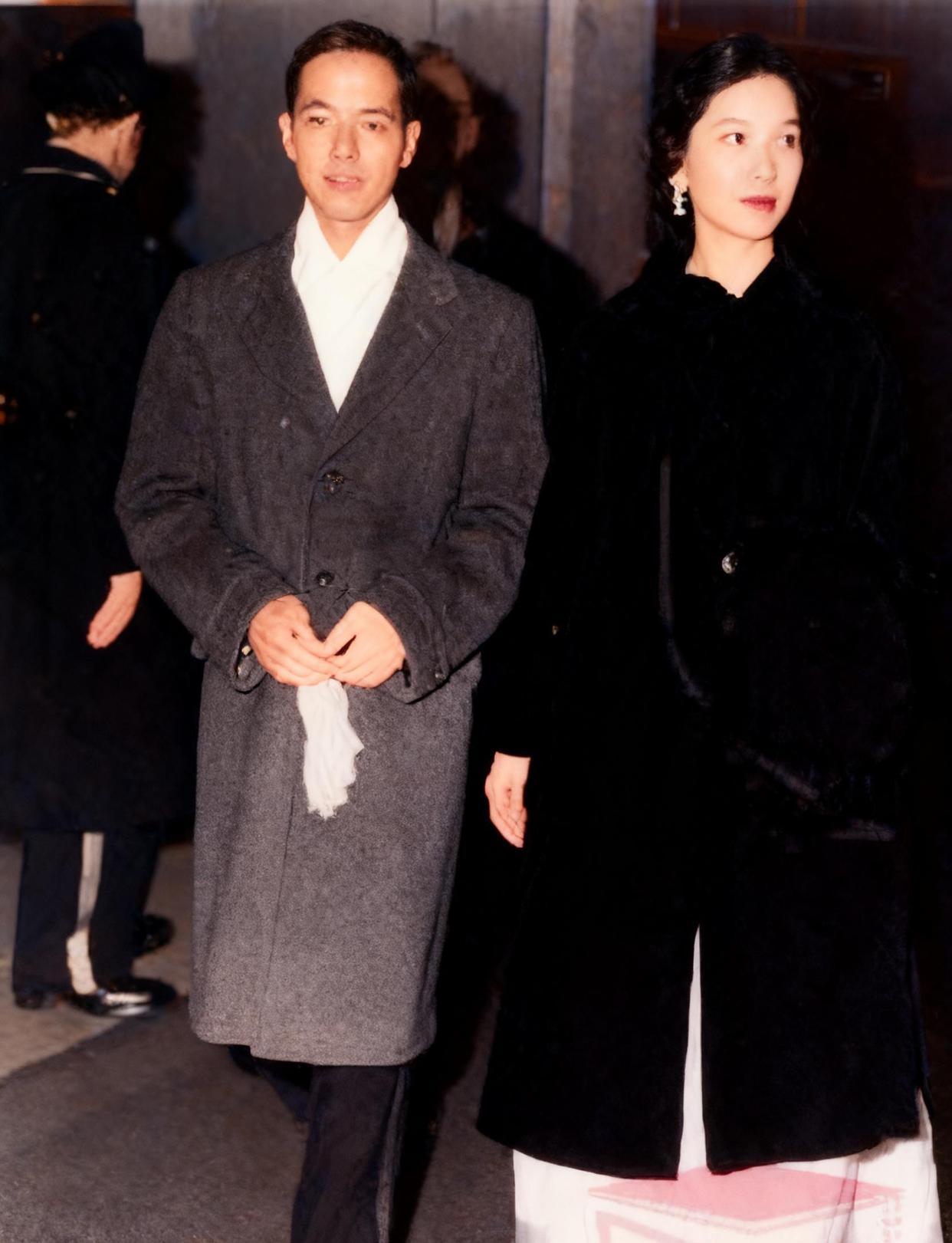

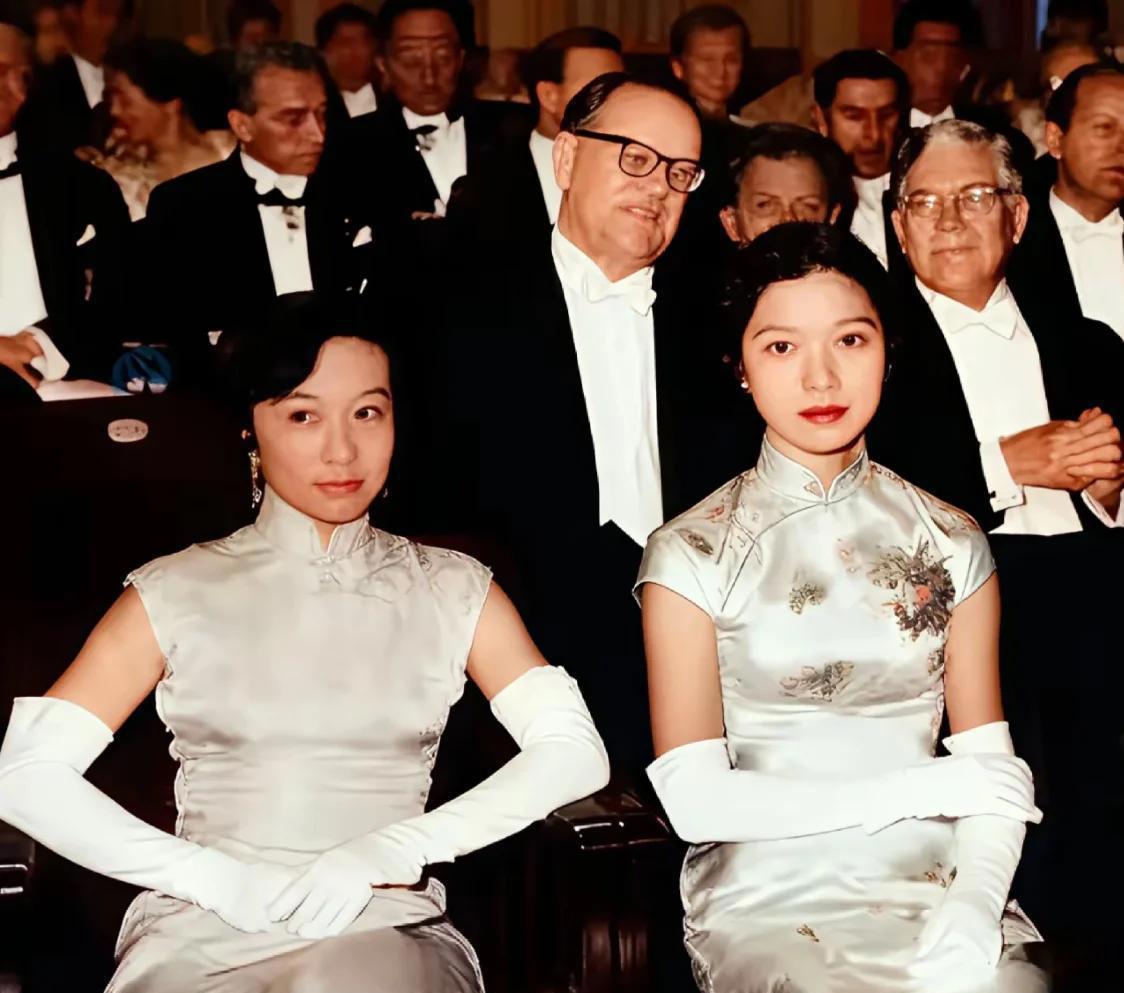

颁奖典礼在瑞典的斯德哥尔摩举行,秦惠䇹穿着一袭中式旗袍,优雅地站在丈夫身旁,显得格外迷人。

她的气质丝毫不比谁差,谦逊中带着从容自信。

照片里,她浅笑盈盈,旗袍展现出东方女性的娇柔,而李政道则英姿飒爽,西装整齐有型。

媒体老喜欢拿她和杨振宁夫人杜致礼比,比起来,她身上的那份贵气,可真是不一般,而杜致礼那温婉如玉的气质,也总让人心生喜欢。

但秦惠䇹从不去跟这些抢风头,她心里只关心丈夫的成绩。

这份帮衬,绝不是空口说白话,而是真真切切的努力。

当李政道埋头在实验室里的时候,她一边打理家务,一边接待来访的客人,甚至帮他整理笔记,让他专注于那些繁琐的方程,丝毫不受打扰。

拿到诺贝尔奖的光环,虽让他们名声大振,可生活依旧没有偏离正常的轨迹。

相反,这变成了他们报答祖国的起点。

自1970年代初期起,李政道夫妇常常来回于中美两地。

到1972年,他们终于被允许第一次回国看看。抵达上海时,秦惠䇹跟接待的人说,想多了解一下中国的建设成果和古代文明,还希望多跟学术界的人交流交流。

那次行程他们参加了国庆招待会,还逛了北京城墙,最后还受到总理的接见。

到了七十年代快结束的时候,中国的科技和教育还得从头再来,真是百废待兴。

李政道提出了“中美联合招考研究生”(CUSPEA)这项计划,每年选出100名拔尖学生去美国深造。这一举措改变了许多中国青少年的命运,而秦惠䇹则是在背后默默付出的关键人物。

她负责打理所有琐碎的事情:跟美国大学联系、回复考生的问题、提供生活方面的建议,甚至帮学生搞定签证的难题。

她自己亲自写了将近千封信,从起草到贴邮票,全部都是自己一手包办的。

他们家变成了“海外接待站”,留学生找上门来寻求帮助,她总是一遍遍耐心听着、义无反顾地伸出援手。

自1985年起,这对夫妻就在苏州设立了“李政道奖学金”,每年都用心资助高中生。

这不仅仅是出一点善款,更彰显了他们对家乡那份深深的感情。

苏州是李政道的老家,虽然秦惠䇹不是这边的人,但把这里当作第二个家乡似的。

1990年,他们在兰州白塔山公园栽种了四株云杉,碑上写着:“祝愿兰州市变成科技的绿洲。”

秦惠䇹亲自给树浇水,这些动作都出自他们对祖国那份浓浓的热爱。

虽然秦惠䇹是甘肃人,但在李政道的影响下,他逐渐把中国的科研教育事业当成了自己的事。

光阴飞逝,不知不觉就到了90年代。

在1996年初,秦惠䇹被查出患有肺癌,那年正好是他们结婚46周年的尾声,她也才68岁。

病魔来得凶猛,病情飞快恶化,李政道每天都守在纽约的病床边,不离左右。

秦惠䇹清楚自己时间不多了,却没有陷在悲伤里头。

她握着丈夫的手,反反复复叮嘱道:“政道,别为我难过。咱们的存款,不用为养老留着。都捐了吧,帮中国的学子,尤其是女生,让她们早点接触科研,认识科学家的生活。”

这是她最后的心愿,出自一生坚守的信念。

她曾经看到不少年轻姑娘因为没有机会而停下脚步,总是想着帮一把。

李政道眼含热泪答应,1996年11月29日,秦惠䇹在纽约平静离去了。

李政道悲伤得不行,不过依然记得她的叮嘱。

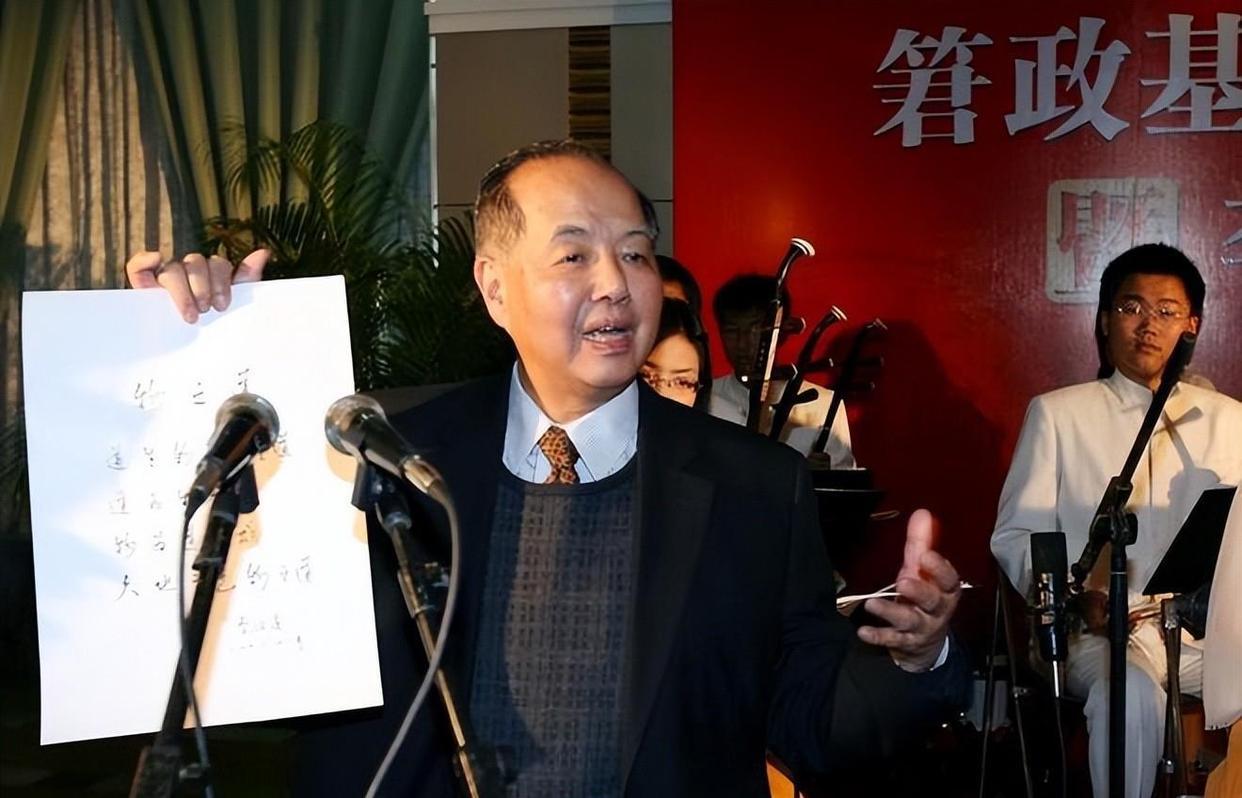

他叫上家人,动用了所有私人存款30万美元,再加上亲友的帮忙捐款,成立了“秦惠䇹与李政道中国大学生见习进修基金”,简称“䇹政基金”。

这基金头一批资助了北京大学、复旦大学、兰州大学以及苏州大学,之后又增添了台湾清华大学和上海交通大学。

每年都为表现突出的本科生提供科研训练的机会,被录取的叫做“政学者”,其中一半名额专门留给女生。

到2024年为止,已有5232名学生受到了帮助,很多人都变成了科研的中坚力量。

这份捐赠,算是秦惠䇹一辈子的延续了。

她用尽最后一丝力气,把无数中国学子的梦想点亮了。

秦惠䇹去世之后,李政道拿起画笔来发泄心中的思念,写下悼亡的诗:“竹神萧萧问秋风,君影茫茫去何处。”里面的“竹”和“君”结合在一起,就是“䇹”,每一句都透着满满的心酸。

2024年8月4日,李政道在旧金山的家里去世,享年98岁。

李政道的儿子李中清遵照父亲的遗愿,把他的骨灰带回苏州,在东山镇华侨公墓万隆墓区,与秦惠䇹合葬一处。

在展厅里,一张1957年诺贝尔奖颁奖的照片格外引人注目,秦惠䇹那温和的笑容,依旧让人感受到满满的柔情。