近日,知名企业家罗永浩关于西贝餐饮使用预制菜的言论引发了广泛关注。罗永浩直言在西贝就餐时,多数菜品为预制菜,此言一出,立即激起了西贝方面的强烈反应。西贝老板公开表示,将起诉罗永浩,因其言论导致西贝营业额大幅下滑。

据西贝老板透露,言论发布后的前两三天,西贝每日营业额骤降100万,预计后续可能进一步下滑至200万甚至300万。尽管西贝老板未提供具体证据,但营业额受影响下滑应是事实,具体降幅则需进一步证据支撑。

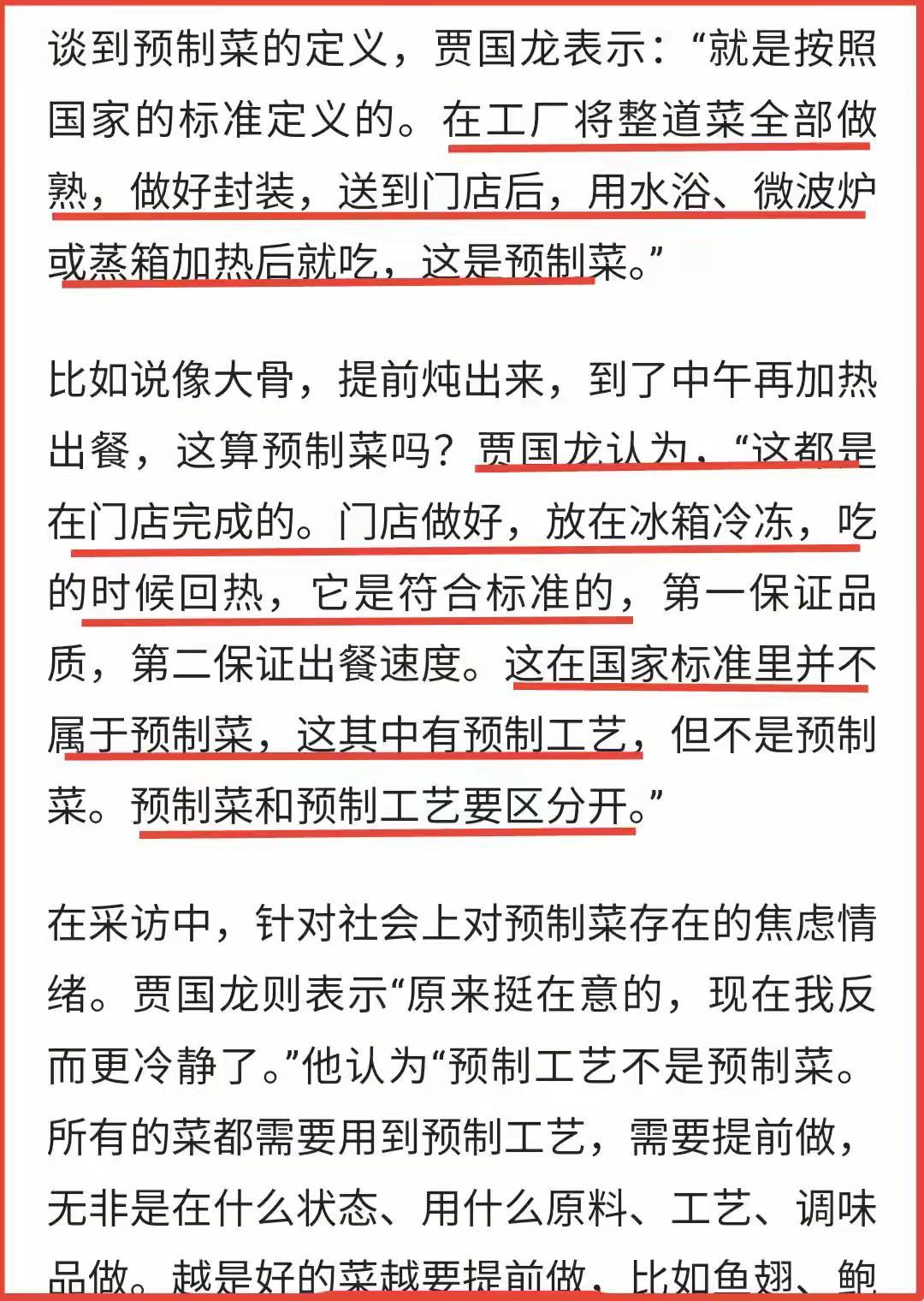

西贝老板随后再次接受采访,坚称西贝菜品中无一预制菜。他区分了预制菜与预制工艺,指出提前进行一定加工制作是正常且必要的,这不属于预制菜范畴,因此西贝并无预制菜。

在此背景下,预制菜的定义成为了西贝起诉罗永浩一案的关键。不同的定义将导致截然不同的判决结果。若按西贝老板的说法,罗永浩或将败诉;反之,则西贝可能败诉。

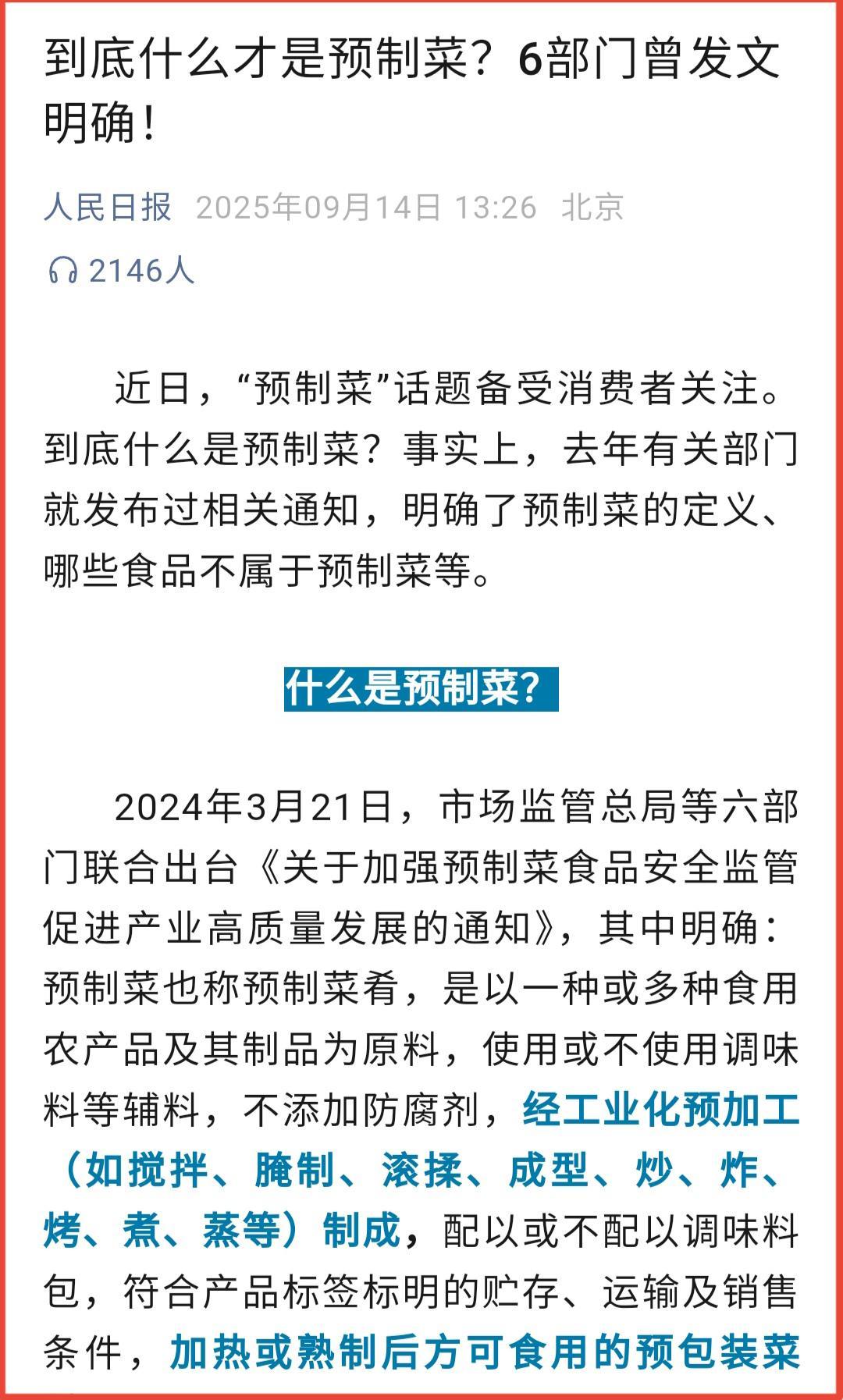

那么,西贝老板的说法是否站得住脚呢?近日,人民日报发表了一篇题为《到底什么才是预制菜?6部门曾发文明确!》的文章,为预制菜的定义提供了权威解读。根据该文章,预制菜并非模糊概念,而是有明确定义的。

文章指出,2024年3月21日,市场监管总局等六部门联合出台了《关于加强预制菜食品安全监管 促进产业高质量发展的通知》,其中明确界定了预制菜的概念,强调其必须为“经工业化预加工制成”的。

人民日报文章中加粗标蓝的“工业化”三字尤为关键。这意味着,预制菜必须是通过工业化加工方式制作的。而工业化预加工必然涉及专门的加工工厂,没有工厂则谈不上工业化。

换句话说,预制菜是由专门工厂规模化生产的,这与饭店内的预加工有着本质区别。预制菜在工厂制作后,还需经过贮存、运输、销售等环节。而饭店内的预加工则不存在这些环节。

人民日报的文章不仅明确了预制菜的定义,还具体排除了两种不属于预制菜的情况。这一解读对西贝极为有利,因为正是人民日报所排除的情况,让西贝打赢官司的希望大增。

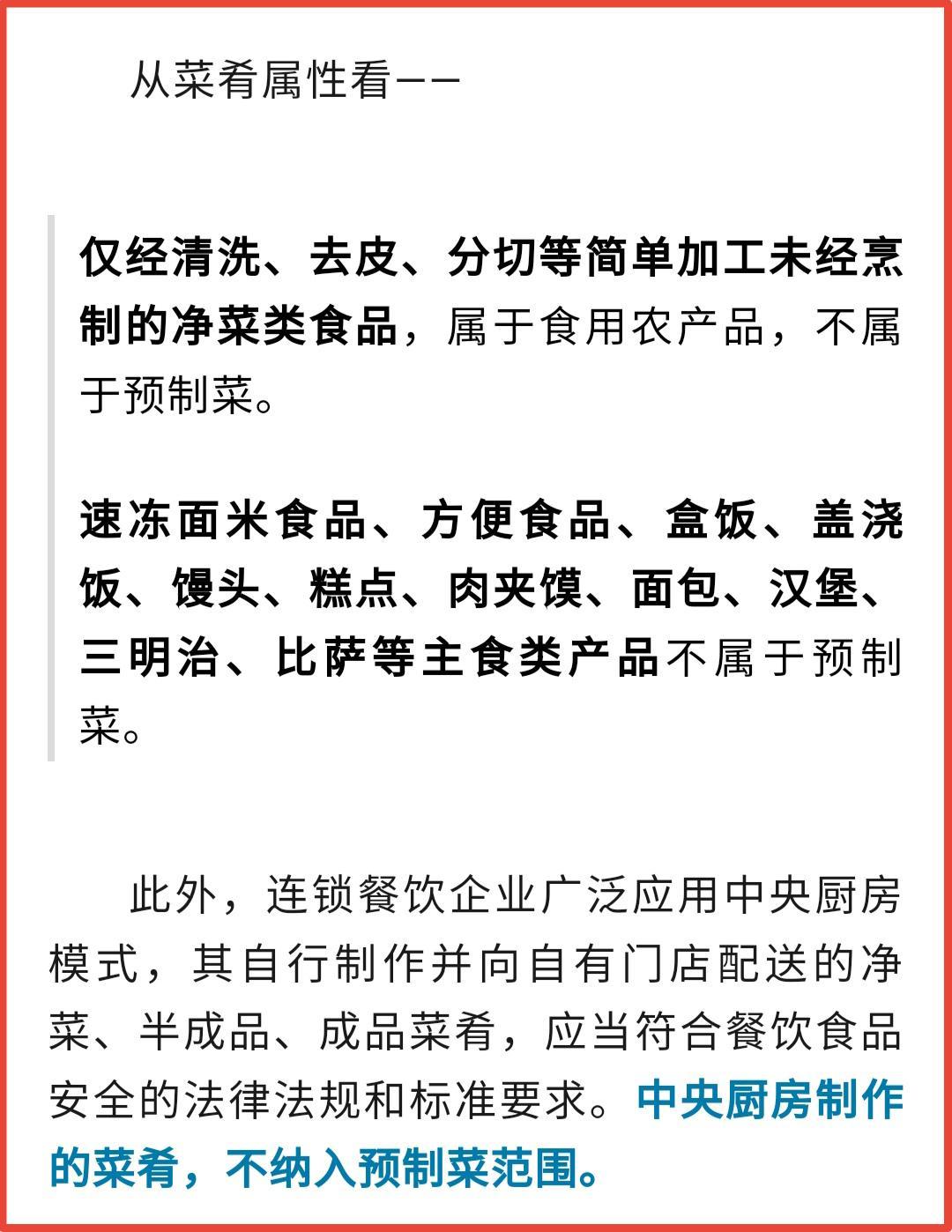

人民日报文章明确排除了以下两种不属于预制菜的情况:

第一,仅经清洗、去皮、分切等简单加工未经烹制的净菜类食品,不属于预制菜;

第二,连锁餐饮企业广泛应用中央厨房模式,其自行制作并向自有门店配送的净菜、半成品、成品菜肴,不属于预制菜。

上述两点,尤其是第二点,对西贝极为有利。西贝的菜品应均属于中央厨房制作,根据第二点,则不属于预制菜范畴。

有人可能会质疑,人民日报的文章并不具有法规效力。的确如此,但文章紧扣“工业化”三字,将中央厨房制作排除在预制菜之外,这一解读对西贝极为有利。

因此,预制菜的核心关键在于“工业化”三字。西贝老板只要紧扣这一点,便能立于不败之地。毕竟,西贝是餐饮企业,并非专门制作预制菜的工厂。

当然,这里还需说明一点,如果西贝使用了预制菜工厂生产的预制菜,那么它将无法赢得官司。因此,西贝赢得官司的前提是,其使用的全部是自己加工的菜品,而非从预制菜工厂购买的。

而对于罗永浩来说,他要想赢得官司,唯一的希望就是找到西贝使用其他工厂生产的预制菜的证据。若找不到,他恐怕将败诉。像西兰花保质时间长,这并不能作为使用预制菜的证据。

由此可见,罗永浩的第一个帖子确实有些冒失,忽略了预制菜的概念问题。他可能认为提前做好的就是预制菜,但官方文件里却并非如此规定。官方对预制菜的定义,核心是“工业化预加工”。

这提醒我们,尤其是名气大的人,在涉及他人合法权益、尤其是企业利益的问题时,一定要谨慎发言,不要凭着自己的习惯性思维妄下结论。一旦搞错,不仅可能害了企业,也可能害了自己。

因此,罗永浩抓紧道歉或许是上策!