影视圈 Media报道

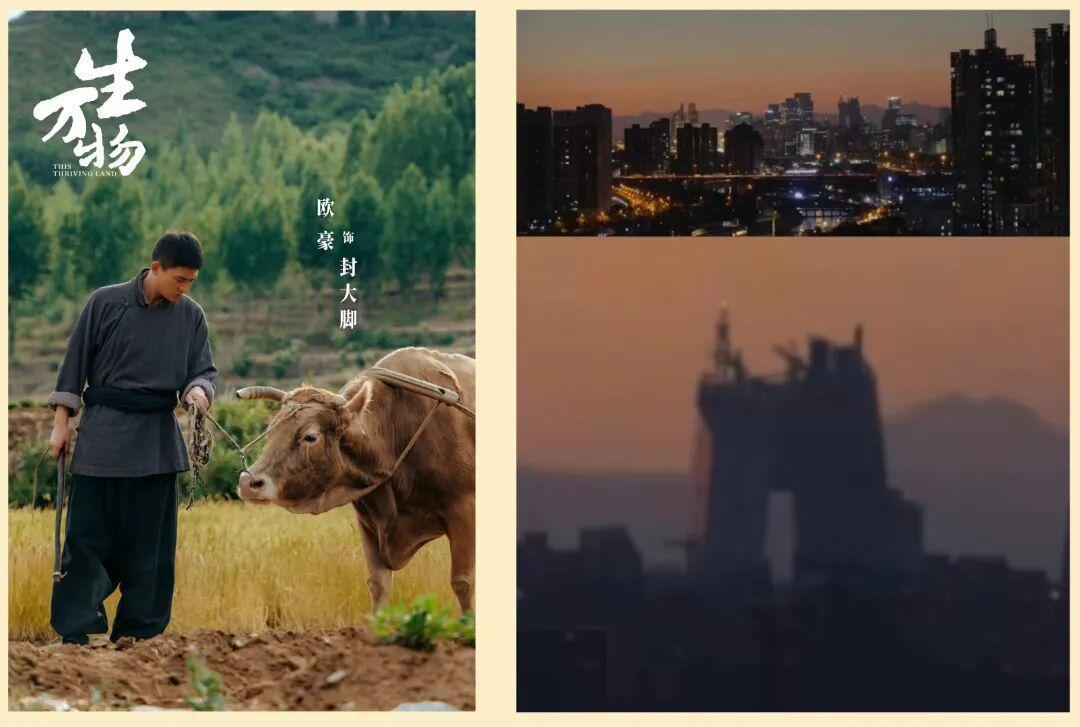

在“电视剧导演高级研修班”第四期的课堂上,刘家成导演与杨磊导演分别就《生万物》与《三体》的改编挑战进行了深入剖析。尽管两部作品面临的困境各不相同,但他们的解决方案却都指向了同一个核心——可信度。刘家成导演在改编《生万物》时,致力于将人物重新“种”回土地,让故事在田埂、院落和礼俗中生根发芽;而杨磊导演在执导《三体》时,则注重将“现实”铺垫得足够扎实,以便让思想实验更加具象化。虽然起点不同,但他们都强调了一个共同点:先让观众相信人物和世界的真实性,后续的故事发展才有意义。

刘家成导演在分享《生万物》的改编经验时,特别强调了“集体创作”的重要性。他邀请民间智慧进入片场,让真正的农民以“农业指导”的身份教授演员如何耕种、如何用力以及不同季节应有的动作。这些看似琐碎的细节,最终都转化为了镜头中可触摸的真实质感。观众看到的不是人物在“表演农事”,而是农事本身在决定人物的节奏和气息。一个乡土叙事要赢得观众的信任,靠的不是华丽的辞藻,而是一次次被生活验证过的真实动作。

相比之下,杨磊导演在谈及《三体》的改编时,则采取了“减法”策略。他摒弃了“科幻”标签带来的视觉想象束缚,转而将创作锚点定在2007年的北京。那个年代,奥运新闻在广播中回响,三环四环正在修建,处处洋溢着熟悉的老北京气息。杨磊认为,只有让观众先相信这是“我们的现实”,他们才会愿意接受超越现实的设定。这一刀切掉了“想象的噪音”,为思想实验留下了充足的呼吸空间。

在此基础上,两部作品的改编策略展现出了温和而自然的差异。刘家成导演通过“加厚”生活细节来增强故事的可信度,田野经验的积累让人物更加立体;而杨磊导演则通过“减噪”现实元素来凸显命题的清晰度,把多余的设定与奇观退场,让关键命题更加突出。在视听表现上,刘家成导演更贴近、更低位,让环境声和人物动作说话;杨磊导演则更克制、更平整,把技术和美术的实验前置到方案阶段,让现实段落“无特效感”,再在关键节点掀起科幻的浪潮。

两种改编方法在“可读性”上都遵循了同一原则:尊重观众。刘家成导演的尊重体现在“缩代与聚焦”上,他将原著中的四代人叙事收束为两代人,让情感的转移更加可持续;杨磊导演的尊重则体现在“现实锚”的持续提供上,他通过广播、器物谱系和年代细节来维持一种“这是我们的世界”的可信度,再把“三体世界”的风格距离拉开,让观众知道自己已经跨越了边界。

这两条改编路径都值得中国的影视改编者铭记:面对民间题材时,别急于编织“传奇”,先补齐规矩、垫厚触感;面对宏大命题时,别急于制造“奇观”,先铺平现实、坐实逻辑。等到“根”和“台阶”都搭建好了,故事自然会向上生长。就像《生万物》中,“立春试春”“打春牛”的镜头让人物的命运被古老的时间所推动;就像《三体》中,奥运新闻的循环和07年的北京景象让观众一步迈入了“可信的现在”,才愿意把目光投向星空。

最后,用课堂上的一句“朴素话”来结束本文:别把改编当成“如何更像原作”或“如何更像大片”的选择题,它首先是“如何更像生活”与“如何更像思想”的工地。当生活与思想都在场时,故事自然会找到自己的方向。