自从特朗普重返白宫以来,多次表达访华意愿,然而美国单方面挑起“对等关税”争议,导致访华计划一再变更。未曾料到,总统尚未成行,美国众议院代表团却即将踏上访华之旅。

若此次访问顺利成行,将成为自2019年以来美国众议院代表团对华进行的首次此类访问。时隔六年,美国众议院为何在此刻下定决心?作为总统的特朗普,又将如何看待并回应这一举动?

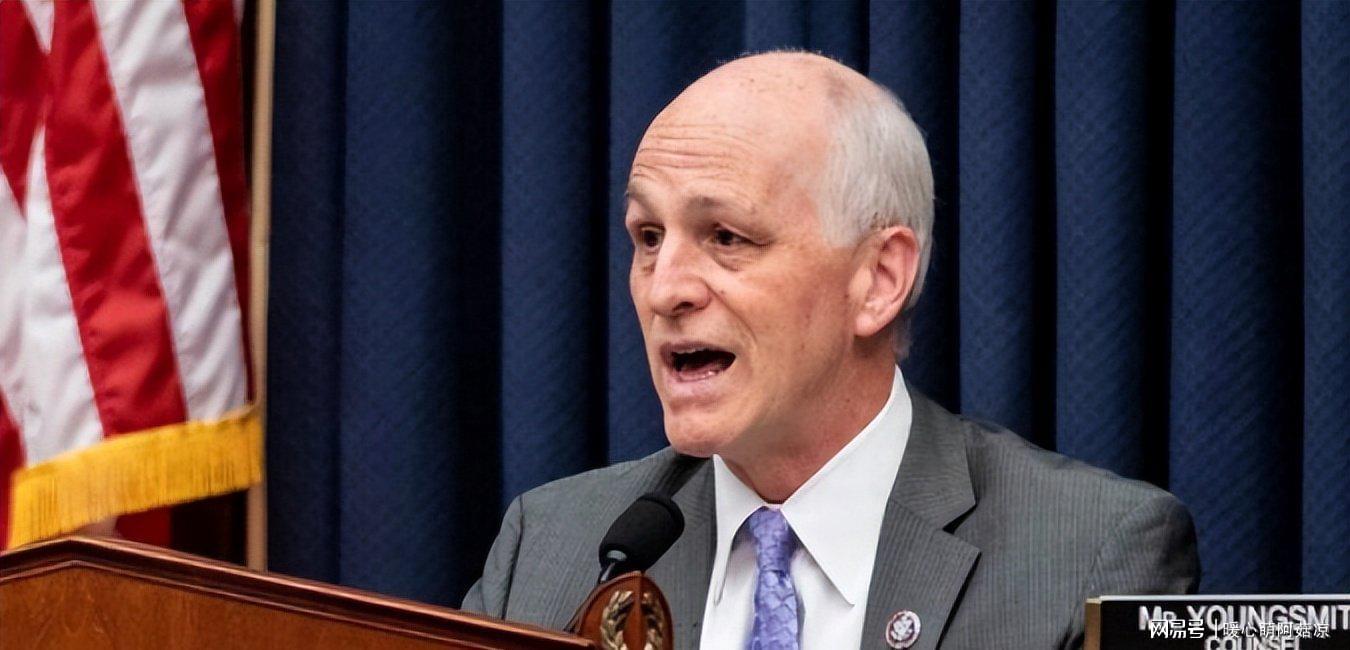

近期,美国众议院放出消息,九月晚些时候,由众议院军事委员会主席亚当·史密斯亲自带队,一个跨越党派的代表团将访问中国。

此次访问意义非凡,不仅因为这是六年来首次有如此规格的美国国会议员团访华,更因为这是四年以来头一回以官方名义组织的访问。

访问时间点的选择颇具深意,正值中美在经济和安全领域摩擦不断升级的关键时刻。加之美国大选日益临近,此次访问难免被外界视为一次“提前摸底”的行动。

表面上看,美方此次请求“面对面”沟通的姿态显得“前所未有的直率”,似乎急于展开对话。然而,其背后却暗藏玄机,如推动欧盟对中国商品加征高额关税,并研究对中国进口俄罗斯石油实施“二级制裁”。

这种一边寻求合作、一边设置障碍的矛盾做法,恰恰暴露了此次访问的本质——非心甘情愿,而是迫于形势。

事实上,美国国内也面临诸多挑战。今年第三季度新增就业数据同比下降2.6%,远未达到预期。持续的通胀压力和供应链中断风险,连美联储都发出了警告。这种经济上的困境,迫使白宫不得不寻找缓解之道。

压力不仅来自华尔街,更波及美国农业。近期,美国对华大豆出口减少9.8%,直接影响农业州选情。美国国家农业协会公开呼吁恢复对华贸易,毕竟这关系到选民的切身利益和选票。

现实情况是,近七成在华美企不仅未撤离,反而计划扩大投资。因为大家都明白,与中国供应链彻底“脱钩”并不现实。美国商务部也承认,因“缺少有效替代供应来源”,不得不延长部分中国产品的关税豁免。

经济需求是“面子”,军事避险则是“里子”。双方都清楚,真正可怕的是擦枪走火。去年以来,中美军方在南海近距离“亲密接触”事件增加17%,这种随时可能引爆的紧张氛围,让双方高层都倍感压力。

回想当年佩洛西窜访台湾引发的环台军演,解放军展示的强大火力一度让美国卫星侦察数据不堪重负。那种紧张氛围,至今仍让人记忆犹新。

因此,此次代表团将“重启军事热线”作为公开核心议题,旨在为紧张局势安装一个“安全阀”,避免因误判导致局势失控。

然而,一个电话真能解决问题吗?在信任缺失的背景下,任何技术性沟通都显得脆弱。就在代表团准备到访的同一个月,中国在北京举行了盛大的“九三大阅兵”,俄罗斯、朝鲜等国领导人的出席,传递出明确信号。

过去两年,中国在高超音速武器、无人机和军事AI应用等领域取得“突破性”进展,腰杆子硬了,说话底气自然足。

反观美国,一边喊着要管控危机,一边却在菲律宾扩建军事基地。代表团中的一些成员,过去曾鼓吹将南海变成美国“内海”,如今却转而大谈“风险管控”,这种转变本身就颇具深意。

别忘了,此前建立的沟通渠道就因美国参议院军事委员会高层访台而被中断。这根“安全阀”的连接线,其实相当脆弱。

此次访问,与其说是外交破冰,不如说是一场围绕“红线”展开的攻防演练。台湾问题无疑是那条最粗、最红的线。美方对此心知肚明,因此此次在姿态上做足了文章,表现得异常谨慎。

代表团不仅公开承诺此行不会访问台湾,在行程安排上也煞费苦心。他们可能会将柬埔寨金边设为中转站,这种绕个弯的做法,就是为了在程序上杜绝任何节外生枝的可能性,向中方展示出一种姿态。

整个访问的组织过程也极其低调,甚至部分委员会高层都是后知后觉,足见其既想办事又怕被国内强硬派抓住把柄的矛盾心态。

而中方则抓住了这个机会,将“尊重核心利益”这一原则从外交辞令变成了可以摆在桌面上的具体筹码。想谈?可以,先把“芬太尼关税”取消了,把额外的“港口停靠费用”停了。

这些具体要求让美方清晰地看到了中国的底线所在,也让红线从一个模糊概念固化成了可供检验的行动标准。

美方代表团此次的“自我约束”,客观上等于帮助中国向世界,特别是那些还在追随美国摇旗呐喊的小国,再次强调了台海红线的不可逾越性。

对于台湾当局而言,看到美国如此刻意地回避台湾问题,心里恐怕是五味杂陈。那些曾经信誓旦旦的“保证”,此刻听起来是多么不可靠。

说到底,美国众议院代表团此次访华是一场戴着镣铐的舞蹈。这次对话解不开中美之间结构性矛盾的“镣铐”,但它的价值在于为避免最坏情况的发生提供了一个宝贵的缓冲期和观察窗。

未来很长一段时间,中美关系大概率会进入一种“高强度竞争下的低信任度合作”模式。就像有人说的,“该吵的架接着吵,能做的生意继续做,红线区域各自绕着走”,这将成为一种新常态。

此次访问的真正意义,或许不在于达成了什么协议,而在于它清晰地为双方未来的互动划下了一条新的边界。