犀牛娱乐原创

文|小福 编辑|朴芳

10月16日,由黄晓明、贾樟柯主演的短剧《阳光俱乐部前传》在红果、抖音平台同步上线。与常规短剧不同,这部作品并非独立成篇,而是作为院线电影《阳光俱乐部》的“前传式”内容,为10月25日上映的正片预热。短剧以电影核心人物故事为线索,通过快节奏叙事承担起“电影前哨战”的角色,折射出当下电影宣发领域正经历内容生态与传播逻辑的深度变革。

短剧成为电影宣发新工具?

电影《阳光俱乐部》由魏书钧执导,黄晓明领衔主演,陆小芬、祖峰、贾樟柯、杨采钰等实力派演员加盟。去年黄晓明凭借片中“吴优”一角斩获第26届上海国际电影节金爵奖最佳男演员。为配合电影上映节奏,制作团队联合抖音、上海原来如是影视文化有限公司推出8集短剧《阳光俱乐部前传》,每集时长约3分钟。

不同于传统电影预告片的剪辑式表达,该短剧借用电影主创阵容与角色设定,构建了与正片世界观相连且可独立成篇的故事。剧中,科技天才吴优(黄晓明饰)濒临破产时,神秘“穿越者”蔡博士(贾樟柯饰)预言危机并促成“交换”。而吴优母亲沈丽萍(陆小芬饰)默默承受胰腺癌晚期病痛,暗中转移资产保护儿子。当吴优化解危机后,才发现“交换”代价由母亲承担,最终选择用智商换取再见母亲的机会,却因此变回孩童心智——这一设定为电影正片中吴优的心智状态埋下关键伏笔。

这种叙事策略既制造了剧情悬念,又为电影铺垫情感线索。短剧通过高密度情节与情感刺激,让观众在短时间内进入人物世界,并在结尾顺势引出电影预告,实现了从剧情延展到情绪预热再到观影期待的三重转化。

值得注意的是,黄晓明在短剧领域的布局早有迹象。2024年,他参投的炳午影视出品短剧《一姐》成为爆款;其与母亲张素霞共同持股的炳璨文化也签约多位短剧演员。此次他不仅参演《阳光俱乐部前传》,更在短剧产业链上完成了投资、出品、演员的完整布局。

事实上,《阳光俱乐部前传》并非“电影营销定制短剧”的首例。此前七夕档爱情片《7天》也曾通过拍摄特别剧场展开宣发,以生活化片段引导观众进入电影世界观。这类“短剧式宣发”虽处早期探索阶段,但已展现出以内容带动认知、以情节驱动口碑的潜力。

传播数据中规中矩,却打开内容营销新窗口

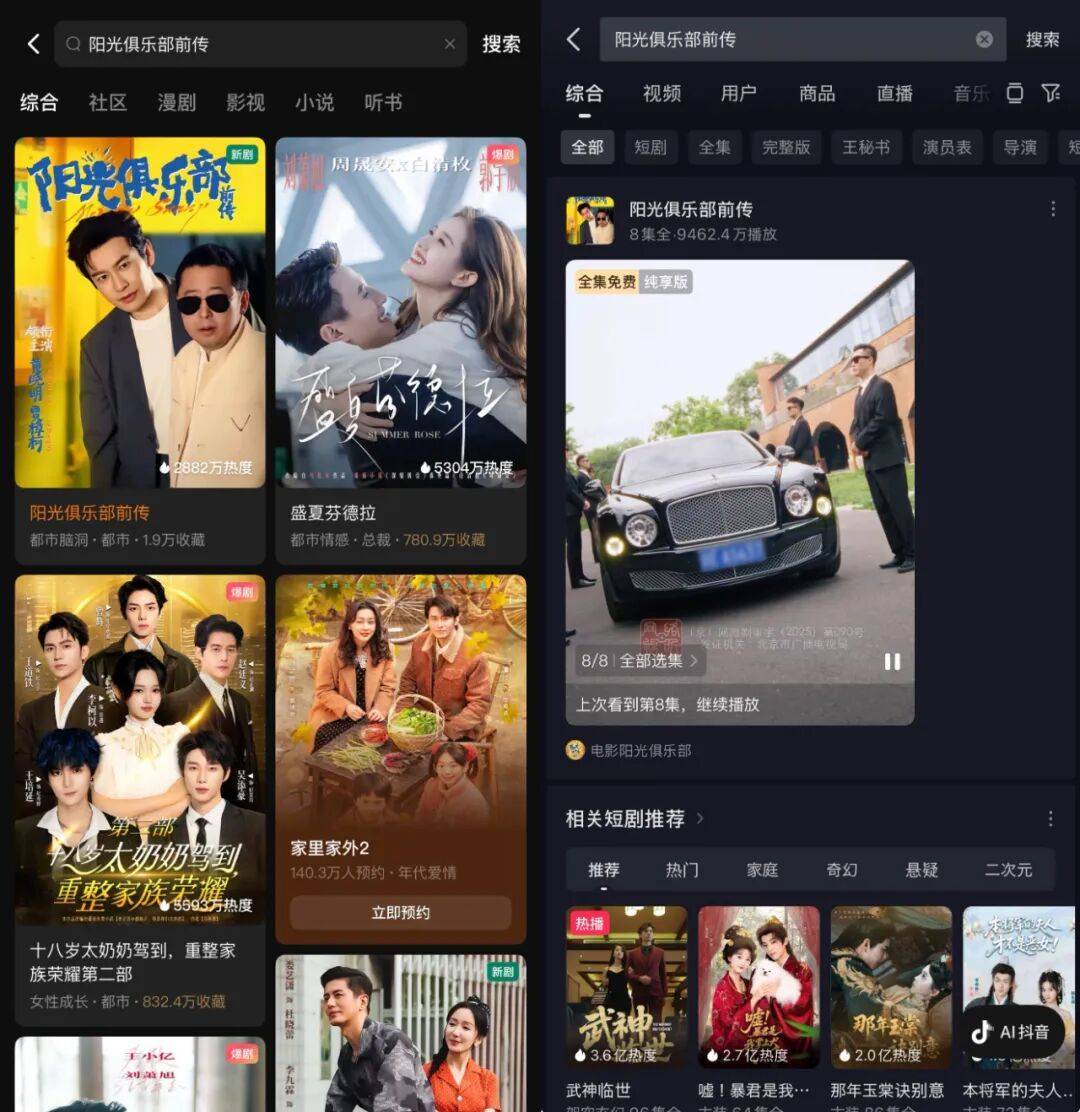

从传播效果看,《阳光俱乐部前传》的数据表现虽未达爆款级别,但在电影整体宣发物料中表现突出。截至10月30日,该剧在红果平台热度达2882万,约为同期爆款短剧《盛夏芬德拉》《十八岁太奶奶驾到2》的一半;在抖音上线近半个月累计播放量接近1亿,成绩虽非顶尖,但作为电影宣发物料已属亮眼。

对比《阳光俱乐部》官方抖音账号发布的127条宣传内容,短剧版物料的播放量与互动量均位列前列,成为传播效果最佳的宣发素材之一。这揭示了一个关键事实:在传统宣发成本高企、素材同质化严重的当下,短剧的“内容驱动式传播”有望成为电影营销的新突破口。

然而,该模式也暴露出结构性矛盾:文艺片受众与短剧主力人群存在显著差异。前者追求思想性与艺术性,后者更倾向情绪浓度与娱乐性。截至发稿,《阳光俱乐部》累计票房仅500万+,说明宣传短剧虽拓宽了传播半径,却未必精准触达核心观影群体。

模式价值:内容融合的示范意义

尽管存在受众错位问题,但《阳光俱乐部前传》的实验价值不容忽视。从传播学角度看,它证明当观众通过短剧提前认识角色、了解世界观后,再走进影院观看电影时,内容的“前后连接”能增强观影体验的完整感。

未来,这一模式或将在题材适配度更高的项目中发挥更大价值。例如,青春、爱情、喜剧等类型电影在叙事节奏与受众画像上与短剧天然契合;而对于拥有稳定粉丝群体的系列IP或续作,通过短剧进行角色延展或番外叙述,也能有效延长热度周期。

从制作成本看,短剧开发周期短、成本可控。若将其纳入电影拍摄周期同步开发,既能作为前期宣发素材,又能作为独立作品传播,实现“一次拍摄,多重价值”。因此,《阳光俱乐部前传》的价值不在于数据表现,而在于它打开了内容融合的思路——流量可以互通,内容亦可延续。

结语:

当短剧的传播力遇上电影的情感深度,宣发的边界开始消融。在传统电影宣发方式逐渐失效、观众注意力高度分散的当下,一部几分钟的短剧或许比几十支常规物料更能让观众“进入故事”。《阳光俱乐部前传》的尝试或许只是一个开端,但它让我们看到,当短剧成为电影营销的新媒介,传统宣发或许能焕发出新的生命力与想象空间。或许,下一部“出圈”的电影,将从一部短剧开始。