当武汉大学针对肖某瑫与杨某媛纠纷的调查复核通报正式发布时,‘实事求是’‘依法依规’的表述充斥全文,七条结论看似为这场持续数月的舆论风波画上了句点。然而,公众感受到的并非问题解决的踏实感,而是一种‘字字合规却处处违和’的割裂——精心打磨的话术背后,未被真正触及的核心矛盾依然存在。

这场‘合规式回应’暴露的问题,远超此前讨论的4个漏洞,更藏着3个被刻意模糊的核心矛盾,共同构成高校治理中的‘7大问题’。这些漏洞不仅关乎个体权益,更折射出学术生态与制度设计的深层危机。

法院一审判决已明确肖某瑫‘隔空性骚扰’指控不成立,校方此时撤销记过处分本是对司法判决的尊重。但公众质疑的核心是:当初为何草率处分?在司法结论未出时,校方火速定性是否迫于‘保护女生’的舆论压力?或是盲目采信杨某媛陈述?通报中仅以‘组织处理存在瑕疵’一笔带过,却对‘谁拍板决策’‘是否经过听证程序’等关键问题避而不谈。责任溯源的缺失,让‘纠错’沦为形式——那个因处分被迫休学、精神受创的年轻人,其被耽误的学业与被摧毁的名誉,岂能仅凭一句‘处分撤销’复原?合规表象下,是对程序正义的漠视。

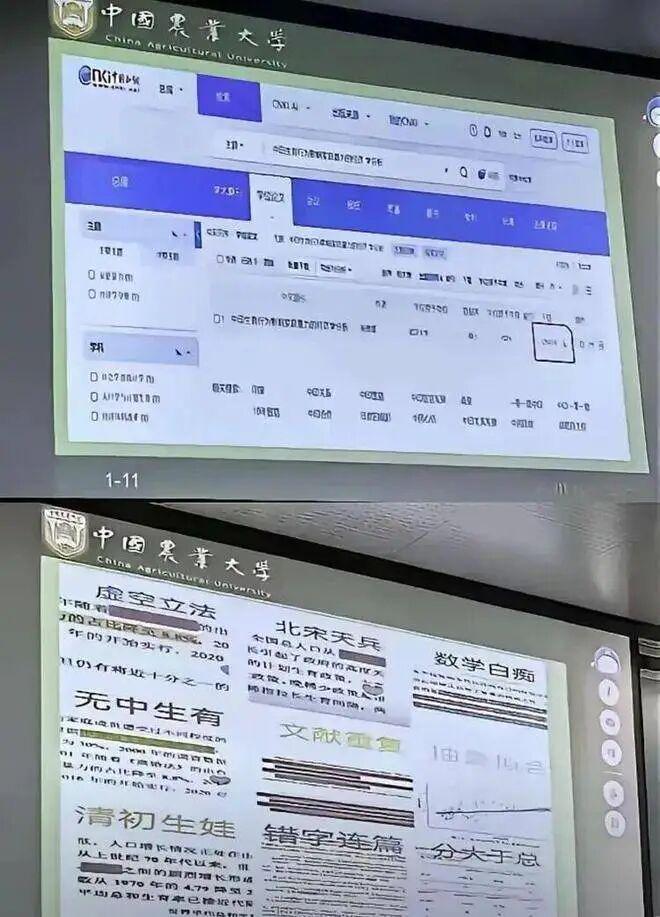

杨某媛硕士学位得以保留的依据是专家组‘无学术不端、数据可复现、结论有新意’的结论。然而,网友扒出的漏洞触目惊心:将《中华人民共和国婚姻法》错写为《离婚法》,世界卫生组织数据从36.1%篡改为28.3%,引用文献错误超20处,逻辑断层如‘东拼西凑’,甚至答辩专家曾提前指出‘问题太多,需大幅修改’。‘不抄袭’绝非学术底线,‘经得起推敲’才是。校方以‘1.9%文字复制比’证明无抄袭,却回避了‘为何百处漏洞能通过答辩、审核、学位认定全流程’的核心问题——导师、学院、学位委员会的集体‘流程摆烂’,比学术不端更伤学术尊严。

通报中的追责名单看似‘全面’:导师暂停招生两年,学工部前部长、副部长受党内警告,研究生院被责令整改。但细究可知,这不过是一场‘中层背锅’的戏码——真正该担责的‘决策层’始终隐身。当年批准问题论文的学位委员会成员是谁?是否有校领导参与审议?推动草率处分的‘拍板者’在哪?这些直接关系责任根源的问题,通报一字未提。所谓‘追责’,成了‘责任稀释术’:人人有份却人人轻罚,既摆出问责姿态,又规避核心管理层责任。这种处理方式,不是在维护制度权威,而是在消解公众信任。

通报结尾的‘感谢社会监督’客套话背后,藏着更刺眼的真相:若没有网友逐页扒论文数据、梳理时间线、晒出答辩质疑证据,问题论文是否会永远成为‘合格硕士论文’的笑话?若不是法院二审坚持‘证据不足,指控不成立’,肖某瑫是否会背负‘性骚扰’污名一辈子?985高校的公信力本应建立在严谨制度之上:学术审查需独立,处分决策需审慎,问题回应当及时。然而,武大风波中,制度沦为‘摆设’——论文审查靠网友‘找茬’,学生权益靠法院‘兜底’,问题解决靠热搜‘施压’。当制度失灵时,只能靠舆论‘扳回一局’,这不是监督的胜利,而是高校治理的悲哀。

整场风波中,校方对‘证据’的态度堪称‘割裂’:处理肖某瑫时,仅凭杨某媛提供的‘聊天记录截图’‘主观陈述’,未核查记录完整性、未找第三方佐证,就快速认定‘存在性骚扰行为’;可面对杨某媛论文中的‘数据篡改’‘引用错误’,却用‘专家组认为数据可复现’‘文字复制比达标’轻轻带过,对网友提出的‘数据来源矛盾’‘逻辑漏洞’避而不答。这种‘双重标准’比错误本身更伤人:对一方‘疑罪从有’,对另一方‘疑罪从无’,校方本应是‘公平的裁判者’,却成了‘选择性失明的偏袒者’。若高校连‘一碗水端平’都做不到,谈何‘立德树人’?

通报号称‘全面回应社会关切’,但关键信息的‘留白’随处可见:

信息公开是公信力的‘基石’,而武大的通报却成了‘选择性披露’:只说‘结论’,不说‘过程’;只讲‘正确的话’,回避‘敏感的事’。这种‘遮遮掩掩’的态度,只会让公众的‘质疑声’越来越大——若真的‘问心无愧’,为何不敢把完整的流程、全部的证据摆在阳光下?

杨某媛论文能‘通关’,本质上暴露了高校学术评价体系的‘异化’:本该以‘严谨性、科学性、规范性’为核心的评价标准,渐渐让位于‘选题热度’‘人情关系’‘流程合规’。导师为‘快点完成指导任务’对论文漏洞视而不见,学院为‘减少答辩争议’对明显问题‘睁一只眼闭一只眼’,学位委员会为‘提高毕业率’对‘瑕疵论文’放行——整个链条上的人,都在‘走流程’,却没人真正在意‘学术质量’。当高校丢了‘追求真理、坚守规范’的学术初心,当学术评价成了‘走过场’的形式主义,培养出的不是‘学术人才’,而是‘精致的利己主义者’;产出的不是‘有价值的研究’,而是‘一堆垃圾论文’。这不仅是一所高校的损失,更是整个学术生态的灾难。

武大的通报不该是这场风波的终点,而应成为中国高校制度反思的起点。‘举一反三’不能只停留在纸面上,需要真正落地:建立独立的学术审查机制,让论文审核摆脱‘人情干扰’;明确处分决策的‘证据优先’原则,不再让学生为舆论压力买单;完善全链条追责体系,让高层责任不再‘隐身’,让‘失职必问责’成为常态;推动信息公开制度化,把流程、证据、结论全部置于阳光下。

更重要的是,高校该明白:公众要的不是‘字字合规’的通报,而是‘句句见血’的反思;不是‘应付舆情’的话术,而是‘解决问题’的行动。若总用‘正确的话’敷衍‘错误的事’,下一次,我们或许还得靠网友的键盘、法院的判决书、热搜的热度来‘救场’。而那个本该守护真理与规范的象牙塔,只会在‘合规’与‘合理’的背离中,离公众的期待越来越远。