一份10万元罚单与15日拘留的裁决,不仅将一位普通农妇推向生活绝境,更将司法公正的底线与法官职业操守置于公众审视的聚光灯下。这场由山东临沂经济开发区人民法院引发的争议,至今仍在发酵。

‘谁这么判谁就没良心!’2025年6月,55岁的农妇杨宝花在法院执行大厅的这句质问,如同一颗石子投入舆论湖面,激起了关于司法公正、程序正义与法官职业伦理的广泛讨论。其背后,是一起丈夫被伤害案判决引发的连锁反应——被告人仅获拘役三个月、赔偿2.5万元,而杨宝花因情绪激动质疑判决,却收到了10万元罚单与拘留15日的处罚。

尽管当地法院已撤销罚款决定并致歉,但事件暴露的司法程序漏洞与权力滥用问题,远未画上句号。

时间回溯至2023年,杨宝花的丈夫王永来与同村村民孙运省因纠纷发生肢体冲突,被对方用羊角锤打伤,经鉴定构成轻伤二级。2025年6月3日,临沂经开区法院作出一审判决:孙运省拘役三个月,赔偿王永来25390.69元。

对判决结果不满的杨宝花,在法院执行大厅找到承办法官于焕琴理论。情绪激动下,她质问:‘如果是你的丈夫被别人打成这样,你也会这样判吗?’‘谁这么判决,谁就没有良心!’

当日,法院以‘对工作人员进行侮辱、谩骂,态度十分恶劣,严重妨碍人民法院正常的刑事诉讼活动’为由,对杨宝花作出罚款10万元、拘留15日的处罚决定。

法院处罚的依据是《刑事诉讼法》第一百九十九条第一款,但该条款的适用存在明显问题。该条款明确限定适用场景为‘法庭审判过程中’,针对的是诉讼参与人或旁听人员违反法庭秩序的行为。

然而,冲突发生在判决作出后的执行大厅,并非庭审现场。这种‘场景错配’导致法律条款被错误援引,属于典型的程序违法。

更荒诞的是,该条款规定罚款上限为1000元,且处罚方式为‘罚款或者拘留’的择一适用模式。但涉事法院不仅作出10万元罚款(超出法定上限百倍),还同时适用拘留措施,严重违背法律本意。

对比杨宝花与实施伤害行为的被告人的处罚,结果令人震惊:

一句情绪化的质问,其处罚力度远超实际暴力行为。这种处罚尺度的严重失衡,不仅违背了‘过罚相当’原则,更让公众对司法公正产生合理怀疑。

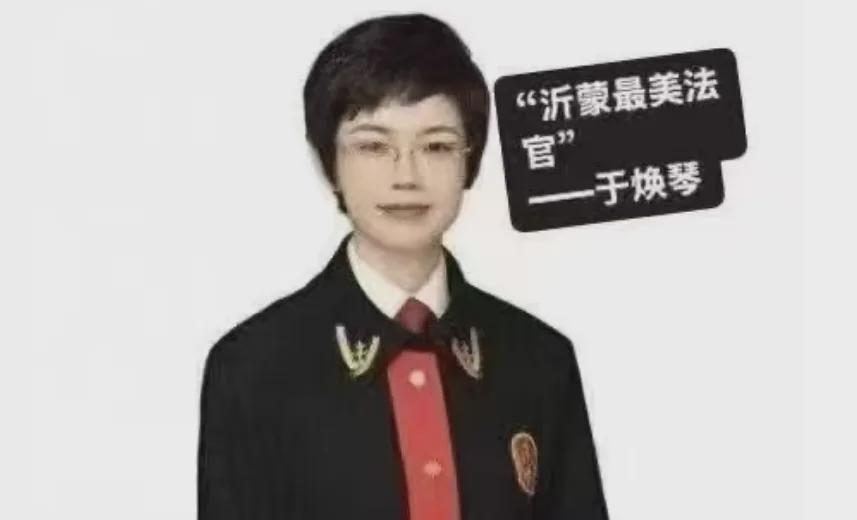

作出处罚决定的于焕琴法官,身份颇为特殊。她是临沂经开区法院综合审判庭副庭长、一级法官,号称‘唯一刑事审判法官’,曾荣获‘齐鲁最美法官’提名奖、‘沂蒙最美法官’等称号,介绍中还专门提到‘连续多年零错案、零投诉、零上访’。

然而,此次事件让这些荣誉的含金量备受质疑。法官作为法律守护者,面对当事人的质疑与情绪宣泄,本应耐心释法明理,而非直接动用重罚手段。这种‘以罚代教’的做法,暴露了部分法官对职业伦理的忽视。

临沂,这座人口超千万的山东大市,上半年刚因小店主因‘蛤蟆汤’被市场监管局罚45万引发全国关注,如今又因一句抱怨被法院判罚10万元加拘留15日。‘七星级政府办公大楼’与农民生活的艰辛形成鲜明对比,而司法权力的任性,更让公众对法治环境产生担忧。

‘袍子下面不是徽章,而是一颗心。’已故美国法官卡普里奥的这句话,在此次事件中显得格外讽刺。法律的最高目的不是惩罚,而是修复生活——这一基本理念,显然未被某些‘最美法官’所理解。

这起事件不仅是个别法官的问题,更暴露了法院内部监督机制的系统性缺陷。根据《刑事诉讼法》第一百九十九条,罚款、拘留必须经院长批准。这意味着该错误处罚并非个别人的疏忽,而是经过审批的程序性行为,暴露出法院内部权力监督机制的缺位。

杨宝花的家人曾在6月23日向临沂中院申请复议,结果工作人员以超过3天复议期限为由驳回。上级法院未能及时纠正下级法院的错误,使司法救济渠道失效。这种‘下级乱为、上级不为’的现象,严重损害了司法公信力。

针对这起事件中的违法处罚,杨宝花有权申请国家赔偿。除经济赔偿外,她还可要求法院在侵权影响范围内消除影响、恢复名誉、赔礼道歉。然而,即便这些诉求得到满足,她所遭受的精神伤害与信任危机,又岂是金钱所能弥补?

法律的公信力从不是靠‘重罚’树立的,而是来自于每一件体现着‘公平’‘正义’、经得起审视的案件之中。临沂经开区法院的通报仅承认‘适用法律错误’,并撤销罚款决定、退还10万元罚款及利息,但社会更关心的是:那名被称作‘最美法官’的于焕琴,将面临怎样的‘依法依纪追究相关人员责任’的处理?是渎职罪?还是罚酒一杯?

此次权力的任性,最终靠舆论监督才得以纠正——杨宝花的家人6月份就申请过复议,却被一句‘超过3天复议期限’打发了。如果不是事件在网络上曝光冲上热搜,这起冤案或许已成为‘铁案’。但舆论监督不应成为权利救济的主要渠道,正常的司法纠错机制才是法治社会的基石。

裁决的权力越大,责任就越重。法官袍之下不仅需要法律专业知识,更需要一颗理解人民疾苦、敬畏司法公正的心。这位‘最美法官’于焕琴,显然既缺乏对法律的精准理解,也缺失对人民疾苦的共情能力。

司法公正的重建,需要从每一件个案的公正裁决开始。我们拭目以待。

----- THE END------