来源:深圳晚报 作者:梁二平

《威海船操》

《海军布阵》

《烟台大会》

《庙岛蜃市》

《阅师纪程》

1885年,慈禧太后五十寿辰之际,这位深谙权谋的女性统治者正面临内外交困的局势。十年前,日本侵台引发的“牡丹社事件”导致大清失去对琉球的控制;洋务派“海防”与“塞防”之争中,海防逐渐占据上风,大清开始筹建南北洋水师。一年前,法国海军在马尾港全歼福建船政水师,海防危机直逼京师。情急之下,慈禧任命光绪帝生父醇亲王奕譞为“总理海军事务大臣”,设立海军衙门,试图统一指挥海军力量。

一、铁甲舰时代的海军建设

英国工业革命带来的不仅是火车与蒸汽机,更催生了铁甲蒸汽战舰的革命。1849年法国建造首艘蒸汽辅助动力战列舰“拿破仑”号后,1859年又推出全蒸汽动力铁甲舰“光荣”号。英国不甘示弱,于1860年建成排水量9137吨的“勇士”号战列舰,标志着钢铁战舰时代的全面到来。面对西方列强的军事优势,大清在镇压太平军过程中开始接触近代战舰,但英国提出的英中联合舰队计划因将军权交予外人而遭否决。1866年同治皇帝任命沈葆桢总理船政事务,福建船政水师成立,但其主力仍为木制战舰,在1884年马江海战中被法国铁甲舰30分钟内全歼。

与此同时,清廷命直隶总督李鸿章筹建北洋水师。1879年李鸿章向英国订购“扬威”“超勇”两艘蒸汽巡洋舰,次年又向德国订购“定远”“镇远”两艘钢甲战列舰。1881年选定旅顺、威海为海军基地,北洋水师初具规模。李鸿章宣称:“就渤海门户而言,已有深固不摇之势。”

二、规格空前的1886年军演

近代中国首次海上军演由北洋水师发起,时称“阅操”。根据制度,北洋大臣每年阅操一次,每三年由海军衙门派特派大臣会同阅操。1884年至1894年间共举行四次,其中1886年第二次阅操规格最高。此次阅操由醇亲王奕譞主持,为消除慈禧猜忌,他主动请求太监李莲英随行,慈禧还加派御医等随行。李鸿章接到李莲英转达的慈禧密旨,要求挪用海军经费修建颐和园,军演顿时笼罩在财政阴影之下。

醇亲王一行巡视大沽、旅顺、威海、烟台等地,观看战舰演习及设施。然而太监随行校阅水师史无前例,引发朝廷争议。更荒诞的是,醇亲王返程时,码头挤满求官、申诉的民众,军演反而无人关注。这次阅操成为北洋水师历史上最滑稽的一幕。

三、1894年:规模最大却目标模糊的军演

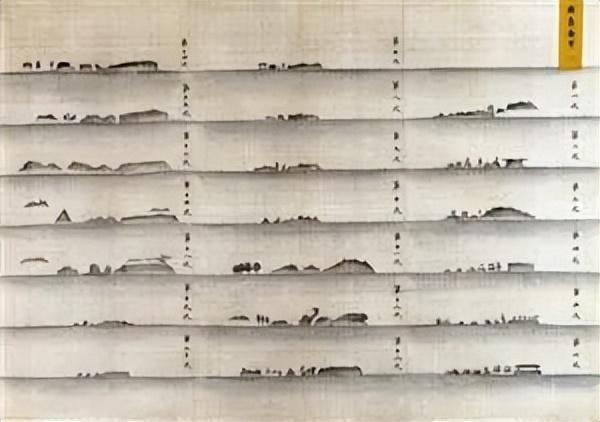

1894年5月,朝鲜东学党起义爆发,中日介入朝鲜的冲突一触即发。北洋水师举行最后一次大规模军演,调集南北洋21艘军舰,历时18天。清宫画工留下的《渤海阅师图》十幅册页,记录了这次海上阅操的盛况,却也暴露出诸多问题。

首幅《庙岛蜃市》以海市蜃楼隐喻阅师如梦如幻。第二幅《阅师纪程》详细标注李鸿章阅操航线:大沽口至旅顺170海里,旅顺至威海91海里,威海至烟台44海里,烟台至大沽191海里。第三幅《之罘形势》和第四幅《威海水道》则精细绘制海岸线与水深,显示大清海图绘制水平有所提升。

从第五幅《威海船操》、第六幅《旅顺水操》、第七幅《海军布阵》可见,军演阵容庞大:北洋水师提督丁汝昌率定远、镇远等主力舰,广东舰队记名总兵余雄飞率广甲、广乙、广丙三舰,南洋水师记名提督袁九皋率南端、南琛等六舰组成联合舰队。舰队演练一字纵队、鱼鳞阵等阵法,进行打靶、水雷演习。李鸿章评价北洋水师“攻守多方,备极奇奥”,鱼雷“娴熟有准”。

然而,第九幅《烟台大会》揭示了军演的致命缺陷:图中北洋水师演练“鱼鳞阵”,左侧是十艘英国军舰,右侧是五艘法国军舰,而两个月后甲午海战的真正对手日本却未被列为假想敌。此时日本正觊觎朝鲜,图谋中国,大清却对日本海军的威胁估计不足。

最后一幅《登州振旅》描绘舰队凯旋场景,但这种浮夸之师能否应对实战?答案很快揭晓。

四、表演化军演的致命后果

《烟台大会》图中“随员坐船”和“大臣坐船”背后是甲午海战前增设的烟台要塞炮台,但在日军山东半岛登陆战中,这些炮台未发一炮大清便投降。甲午战后反思指出,北洋水师阅操“多尚虚文,未尝讲求战事”,平日操练“船动而靶不动”,临敌时命中率自然低下。

1884年李鸿章首次阅操时称赞鱼雷“快捷如风,射放有准”,1891年第三次阅操时记录鱼雷艇“试演泰西袭营阵法,均能中靶”。这些“优良战舰、坚固炮台、圆满军演”的记录,皆留在李鸿章的《巡阅海军事竣折》中。然而,就在最后一次阅操两个月后,甲午海战爆发,北洋水师的花架子在现实中轰然垮塌。