在经典抗战剧《亮剑》中,观众发现孔捷和丁伟已升任军长,丁伟甚至后期担任纵队司令员,而李云龙却始终以'C军代理军长'的身份出现。这种职务差异让不少观众产生疑问:难道李云龙的军旅生涯就此止步?事实上,若结合真实历史背景分析,这个'代理'二字背后藏着更深的含义,许多人被表面称谓误导了。

军队体系中的'代理'与地方政府临时接管工作有本质区别。地方政府中若一把手空缺,通常会由副职临时代理行政事务,这种代理具有明显的过渡性质。但李云龙的情况截然不同——他的代理军长身份,实质是组织已确定其晋升意向,仅因程序未完成而暂时标注的过渡称谓。这种安排在解放军历史上屡见不鲜,既保证指挥体系稳定,又符合组织程序要求。

从职权范围来看,代理军长与正式军长毫无二致。李云龙在担任代理期间,依然完整行使军长职权,包括作战指挥、人事任免等核心权力。这种安排类似于现代企业中的'拟任'制度,虽未正式发文,但实际已履行新职务职责。剧中后续情节也印证了这一点:当李云龙完成军校深造后,立即收到正式任命书,顺利摘掉'代理'前缀。

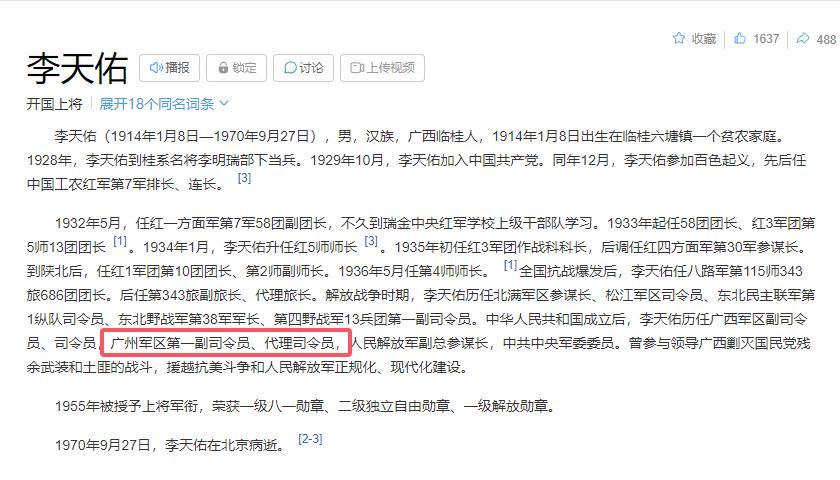

真实历史中不乏类似案例。开国上将李天佑在广西剿匪后调任广州军区,先担任第一副司令员,随后升任代理司令员。在此期间,部队文件和日常称呼均保留'代理'前缀,直至1955年正式任命为广州军区司令员。这种制度设计既体现组织严谨性,又确保指挥连续性,为现代军事管理提供了重要参考。

值得注意的是,李云龙最终结局与职务性质无关。剧中他因下令向冲击军火库的群众开枪,这一严重违反军纪的行为导致其被审查。这个情节设计恰恰说明:无论职务高低,任何军人都必须严守群众纪律。代理军长的身份非但没有成为保护伞,反而因其高位责任受到更严格审视,这从侧面印证了该职务的实质权威性。