近日,影视飓风的Tim前往相亲角的行为引发了广泛关注。他故意填写了一份看似真实却又有所保留的条件表,例如将学历写成国内初中,父亲职业简化为快递相关,自己则标注为摄影工作者,甚至在人生规划中提及计划在当地购房。这些信息虽非完全虚构,但显然未能客观反映Tim的真实相亲价值,这一举动迅速在网络上引发了热议。

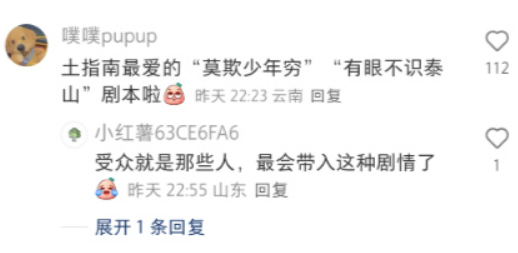

在小红书等社交平台上,关于Tim假相亲的讨论铺天盖地,用户们纷纷表达了自己的看法。而媒体方面,红星新闻等官方媒体也迅速介入,发表文章批评Tim的行为是“反向凡尔赛表演”,认为其掩饰不住的傲慢,甚至用“整活”消费人间疾苦。这一报道框架迅速将事件升级为阶层冷漠、消费弱者的伦理冲突,引发了舆论的广泛站队。

面对媒体的批评,影视飓风迅速转发并强硬回复,双方最终均删除了相关微博。Tim随后发布视频解释此事,试图澄清自己的初衷。然而,这一事件背后的报道框架之争却远未结束。报道框架,即媒体在报道事件时选择如何陈述信息、将其归类到哪一类事件中的结构,对大众理解事件具有深远影响。

以2022年2月俄乌冲突前的媒体报道为例,大量中国媒体跟随俄国媒体,选择性引用俄罗斯官方说法,声称俄国不会发动战争,将事实问题转化为反对美国的立场问题。这种报道框架在俄罗斯坦克越过边界时瞬间崩塌,显示了其脆弱性。回到Tim事件,红星新闻将其解读为富家公子哥消费普通人疾苦,这一框架同样具有强大的杀伤力,将轻量级娱乐行为塑造成阶层伦理冲突。

然而,另一种报道框架却提出了不同的视角。Tim的行为并非炫耀或消费弱者,而是通过自降、自黑的方式进行了一场无意识的社会实验。他让公众看到婚恋市场实际上是一个只讲交易、只讲性价比的功利社会。这一框架揭示了上迁婚市场下对普通男性的筛选规则,以及底层男性的无力与焦虑。

爱情与婚姻在相亲角究竟上演着怎样的交易?当社会将成功的标准不断提高,那些不顶尖、不富裕的个体,他们的情感空间又在哪里?我们社会中对个人价值的评估体系是否有改善的空间?这些问题在另一种报道框架下显得尤为尖锐。

在这个框架里,Tim不再是一个外来者,而是融入了群体的一份子。他的行为挑战了婚恋市场上的价值评估体系的正当性,直接暴露了市场失灵。当人们用程式化的认知模式做出简单判断时,市场筛掉的是那些规则本身无法识别的价值,这是一个极端荒唐的匹配机制。

Tim的行动动摇了这套功利主义评估体系的权威和正当性,对于那些依赖并坚信这套规则进行交易的群体来说,这是一种根本性的冒犯和颠覆。因此,尽管自己也说不上来哪里不爽,但就是非常不爽,必须把Tim钉死,以确保自己在市场上的安全,确保熟悉的市场运行下去,确保自己交易价值的最大化。

然而,这种指责背后隐藏的立场却值得深思。当无法或不愿基于事实本身进行叙述时,媒体和公众往往会诉诸于立场框架,通过重新定义问题的性质、转移矛盾焦点、将事实判断转化为价值站队。这种着急做实立场本身就代表了一种隐藏的立场。

Tim的假相亲事件不仅揭示了婚恋市场的功利主义评估体系,更引发了关于报道框架、价值判断和社会伦理的深刻讨论。在这个信息爆炸的时代,我们更需要保持独立思考,不被单一的报道框架所束缚,以更加全面、客观的视角看待每一个事件。

最后,不妨做一个简单的想象实验:如果Tim性别改变,还会有人如此激烈地反应吗?这个问题或许能引发我们更深入的思考:在这个充满性别对立情绪的社会里,我们究竟应该如何看待和处理类似的事件?