作为一名拥有二十余年临床经验的医生,我愈发深刻体会到‘预防胜于治疗’这句话的分量。尤其在消化道肿瘤领域,尤其是结直肠癌的防治中,早期发现与干预的价值无可估量。在这场与癌症的赛跑中,肠镜无疑是我们手中最锋利的‘武器’——它既是洞察肠道健康的‘望远镜’,也是精准切除病灶的‘手术刀’。

数据显示,我国每年有近千万人主动接受肠镜检查。这一数字的攀升,并非盲目跟风体检潮流,而是公众健康意识的觉醒——肠镜,真的能挽救生命!许多人误以为肠镜是‘老年专属’或‘疾病信号’,实则大错特错。肠镜的核心价值在于提前发现隐患,而非被动等待症状出现。结直肠癌的发病率与死亡率在我国持续上升,尤其在大城市中,饮食西化、久坐不动、蔬果摄入不足等生活方式,成为推动癌症高发的‘帮凶’。

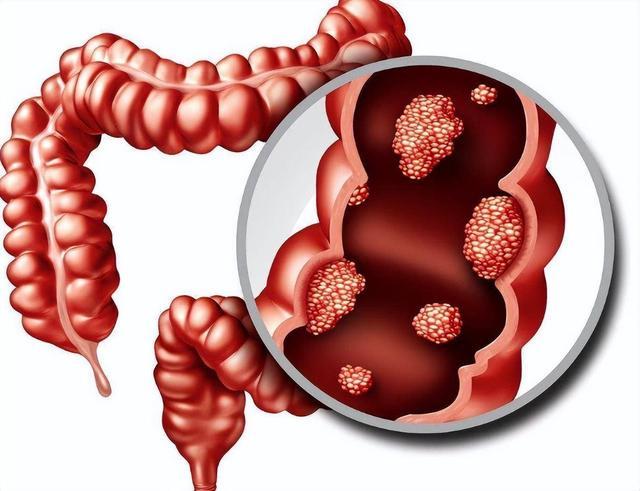

但好消息是:超过80%的结直肠癌由腺瘤性息肉演变而来,而肠镜不仅能精准识别这些‘癌前种子’,更可直接切除病灶,从源头阻断癌变可能。这就像一场‘边巡查边修复’的行动,将癌细胞扼杀在萌芽状态。

‘医生,肠镜做一次能管多久?’这是患者最常问的问题。我的答案是:若检查彻底且结果正常,十年后再复查完全可行。这一结论并非安慰,而是基于国际与国内多项指南的明确建议。一次规范的肠镜检查,相当于为肠道进行一次‘深度清洁’,将息肉、低风险病变等隐患彻底清除。此后,若能保持健康的生活方式,肠道风险将大幅降低,筛查频率也可相应放宽。

当然,若检查发现高级别腺瘤、多发性息肉或家族肠癌史,则需缩短复查间隔至三年甚至一年,具体需根据个体情况定制方案。

许多人在肠镜报告中发现‘腺瘤性息肉’‘锯齿状病变’等术语时,往往惊慌失措,甚至误以为已患癌症。事实上,息肉是肠道内的良性突起,如同‘小草’般无害,但腺瘤性息肉却可能成为癌变的‘种子’。若放任不管,这类息肉可能在十年内发展为癌症。而肠镜的厉害之处,正在于它能精准识别这些‘种子’,并通过微创技术直接切除,随后进行病理化验确认性质,将癌变风险降至最低。

‘医生,吃药能预防肠癌吗?’面对这类问题,我通常摇头:药物是治疗的辅助手段,而非生活方式管理的替代品。肠道健康的根基在于日常饮食、作息与情绪管理。高纤维、低脂肪、低红肉、少加工肉类的饮食习惯,搭配蔬果与全谷物的摄入,是预防结直肠癌的‘黄金法则’。膳食纤维如同‘肠道清洁工’,能促进蠕动、减少毒素堆积。此外,适量运动、规律排便与保持心情舒畅同样重要——肠道是敏感器官,它‘喜欢’早睡早起、按时吃饭,‘讨厌’暴饮暴食与久坐不动。

目前虽无药物能100%预防肠癌,但低剂量阿司匹林与非甾体抗炎药(如塞来昔布)在高风险人群中显示出一定预防效果。然而,这类药物需严格遵医嘱使用,因其可能引发胃出血、肾功能损伤等副作用。至于益生菌与膳食补充剂,目前证据仅支持其对肠道健康的辅助作用,远未达到‘防癌神药’的程度。与其迷信药物,不如从饮食、运动与定期筛查入手,这才是对健康最负责的态度。

许多人因‘怕痛’‘怕羞’‘怕麻烦’而拒绝肠镜,实则这些顾虑均可化解。现代无痛肠镜采用短效麻醉,患者全程处于睡眠状态,醒来时检查已结束,无任何不适。隐私方面,检查室配备性别匹配的护士,全程保护患者尊严。至于流程,多数城市已实现预约制与一站式服务,肠道准备药包甚至可快递到家。只要迈出第一步,其余环节均有专业人员协助完成。

门诊中,我常为因忽视肠镜而错过早期治疗的患者感到惋惜。许多晚期结直肠癌患者本可通过五年前的一次肠镜发现病变并切除,完全避免悲剧发生。肠镜的意义不在于‘查问题’,而在于‘防问题’——它是健康时为未来投保的‘保险单’。若您已年满40岁,或有肠癌家族史,或出现排便习惯改变、便血、腹胀等症状,请立即行动:一次肠镜,或许能换来十年安心。

声明:本文内容基于权威医学资料及临床常识,同时结合作者个人理解与观点撰写,部分情节为虚构或情境模拟,旨在帮助读者更好理解相关健康科普知识。文中内容仅供参考,不能替代专业医疗诊断与治疗,如有身体不适,请及时就医。 参考文献 1. 国家癌症中心.《中国肿瘤登记年报2023》.北京:中国医学科学院肿瘤医院,2023. 2. 中华医学会消化病学分会.《中国结直肠癌筛查与早诊早治指南(2020年版)》.中华胃肠外科杂志,2020,23(10):1001–1012.