11月16日,中国海警1307舰艇编队进入中国钓鱼岛领海内依法执行巡航任务。此次行动全程处于日方监控之下,日媒报道称,当日上午10时15分许,4艘中国海警船相继驶入钓鱼岛周边海域,并于11时45分前后陆续驶出。次日,日本内阁官房长官木原稔通过外交渠道向中方提出所谓“严正抗议”,但中方当场予以驳回。中国外交部发言人毛宁明确表示,中国海警船在中国领海巡航执法正当合法,中方不接受日方无理交涉。

从时间线看,中方上午完成巡航后,不到24小时日本即采取行动。木原稔在记者会上展示所谓“监控照片”,宣称中方行为“令人深感遗憾”,并表示已通过驻华使馆提出抗议。值得注意的是,此次日本派出内阁“二把手”级别官员亲自表态,与以往外务省课长级官员的常规反应形成鲜明对比。这种高规格回应背后,折射出日本政府试图通过制造外交事件转移国内矛盾的意图。

当前日本政府面临多重困境:高市早苗内阁上台后推行“对华强硬”政策未获国际响应,国内物价飞涨导致支持率持续走低。选择钓鱼岛作为突破口,既可迎合国内右翼势力,又能转移民众对经济问题的关注。然而这种策略注定徒劳,中国外交部发言人毛宁当日即回应称:“中国海警船在中国领海巡航执法正当合法,中方不接受任何无理交涉。”

日本抗议话音未落,美军即迅速“登场”。从中方巡航到美军表态间隔不足24小时,美国海军作战部部长考德尔结束韩国访问后直飞东京。这位高官在接受采访时声称“完全理解日本忧虑”,暗示美方将支持盟友。但这种口头支持缺乏实质行动:既未承诺派遣军舰进入钓鱼岛12海里区域,也未提及具体军事部署计划,暴露出美国在亚太战略中的谨慎态度。

追溯历史渊源,美国实为钓鱼岛问题始作俑者。二战后《开罗宣言》《波茨坦公告》明确规定日本须归还窃取的中国领土,但美国1953年擅自将钓鱼岛划入琉球托管区,1971年又与日本签订“归还冲绳协定”移交施政权。这种背着中国进行的私下交易缺乏法理依据,虽然后期美国声明“不涉及主权”,但始终将钓鱼岛视为牵制中国的战略棋子。当前美军表态支持日本,本质是延续“以日制华”的亚太战略布局。

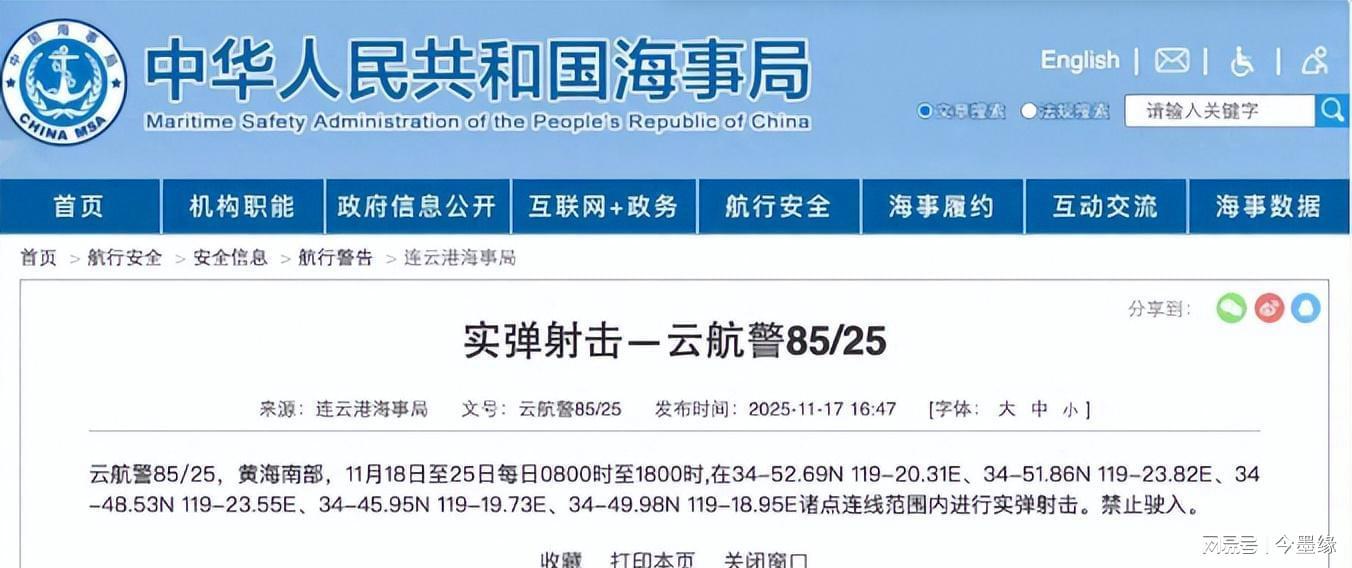

面对日美联动施压,中国采取多维度反制措施。外交层面,中国驻日使馆紧急召见日本外务省官员,重申钓鱼岛主权归属;海警部门通过官方渠道宣布将持续开展常态化巡航。军事方面,海事部门宣布11月18日至25日在黄海南部举行实弹演习,海军“鞍山”舰编队穿越大隅海峡进入西太平洋,展示远海作战能力。这些组合拳既彰显维护主权的坚定决心,又形成有效战略威慑。

经济领域反制措施同样精准有力。中方发布赴日旅游安全预警后,日本旅游业股票当日暴跌,考虑到中国游客占其国际游客总数的三分之一,此举直击日本经济软肋。同时暂停原定的中日民间交流活动,并在G20期间拒绝与高市早苗举行双边会晤,形成外交经济双重压力。这些措施表明,中国在维护核心利益问题上具备全方位反制能力。

日美此次联动暴露出战略误判:日本过度依赖中国供应链,其汽车、电子产业所需稀土、锂矿等关键资源严重依赖中国进口;美国军工复合体同样离不开中国稀土供应,其F-35战斗机、导弹系统生产均受制于原材料供应。这种经济依存关系决定,日美无法承受与中国彻底脱钩的代价,所谓“强硬姿态”不过是虚张声势。

历史经验表明,任何试图改变钓鱼岛主权现状的企图都注定失败。中国海警常态化巡航已形成法理与事实的双重确认,日美制造的这场闹剧,最终只会证明:在中国领土主权问题上,外部势力指手画脚毫无意义。随着中国综合国力持续提升,维护海洋权益的能力将不断增强,任何挑衅行为都将付出相应代价。