上世纪90年代初,苏联解体后俄罗斯军工企业陷入困境,礼炮设计局等骨干单位订单断绝、资金链濒临断裂。克里姆林宫为获取外汇维持运转,开始向国际市场推销军工产品,而此时的中国空军正面临装备换代的迫切需求。

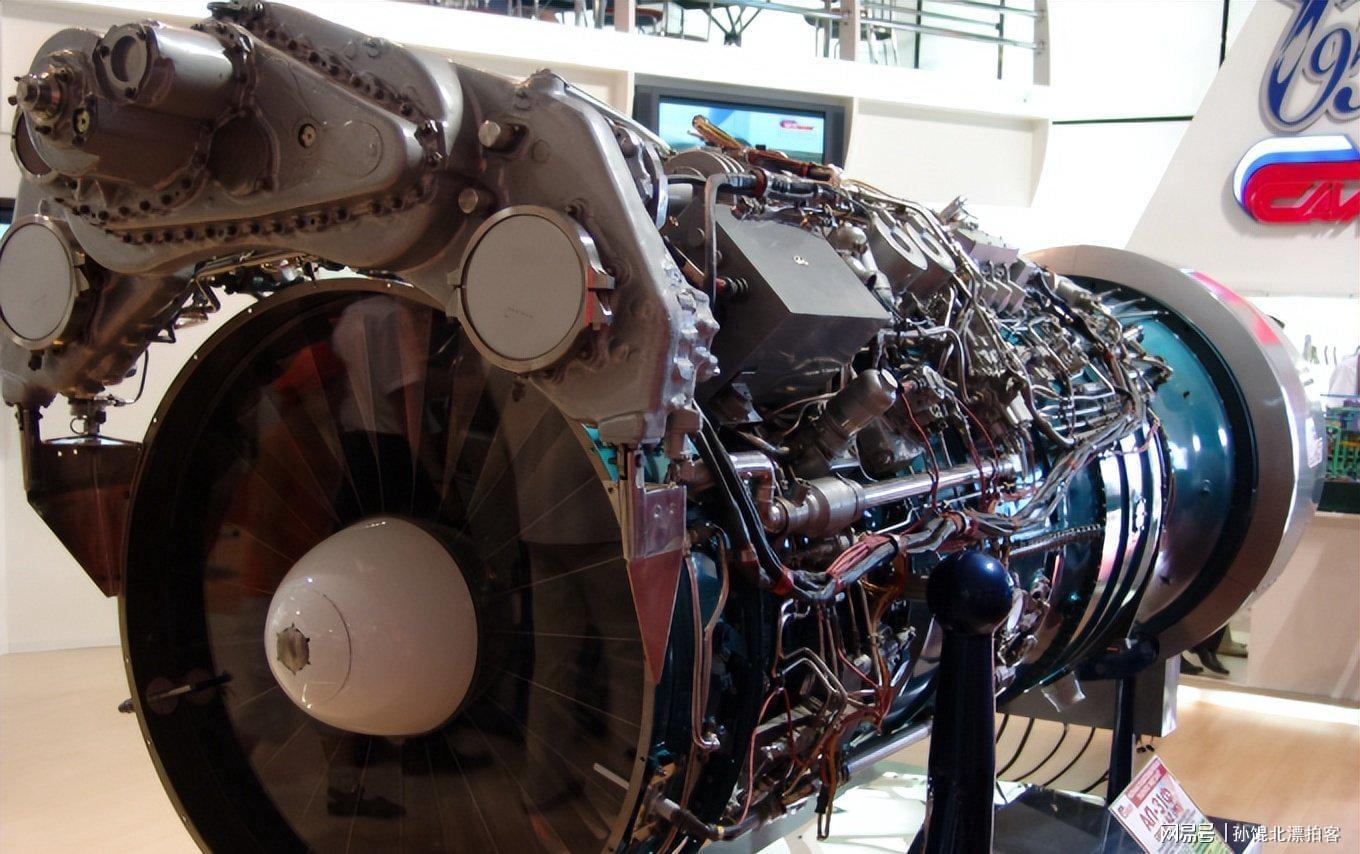

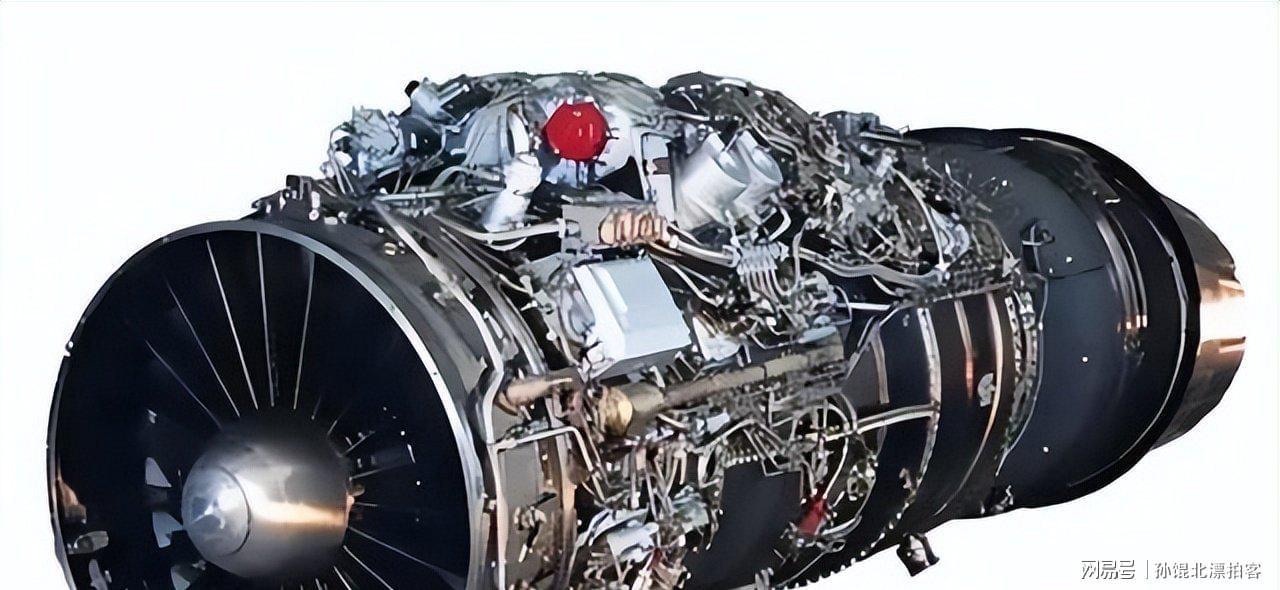

1990年至1996年间,中国分批引进76架苏-27战斗机,其搭载的AL-31F涡扇发动机以12.5吨推力和强机动性成为核心动力,但复杂的维护需求导致发动机大修必须返厂俄罗斯,运输成本高昂且周期漫长。

首批24架苏-27于1992年交付,随后双座教练机及第三批战机陆续到货,至1996年完成76架引进。这些战机显著提升了中国空军实力,但发动机维修依赖俄罗斯的局面亟待突破。

苏联时期,AL-31F发动机的维修权限严格受限,东欧盟国部队仅能进行简单检修,核心部件必须返厂处理。1991年《简氏防务周刊》曾报道,苏-27海外基地的维修能力仅限于外围模块,核心部件需回国维修。

当时中国航空工业基础薄弱,WS-10发动机项目虽于1987年立项,但早期样机存在推力不稳定、寿命短等问题,短期内无法替代AL-31F。歼-10A、歼-11B等主力机型均依赖进口发动机。

2000年,中国与俄罗斯签署苏-30MKK战机采购合同,首批38架于2004年交付,后续追加24架苏-30MK2海军型,总采购量超100架。这些战机搭载升级版AL-31FP发动机,推力提升至13吨,但维修依赖问题仍未解决。

俄罗斯经济在1998年卢布危机后持续低迷,礼炮设计局工人工资拖欠,生产线闲置。中国抓住机遇提出“市场换技术”条件,若无法获得大修权限,将考虑其他技术来源,迫使俄罗斯重新评估合作策略。

1996年起,中俄围绕AL-31F技术转让展开长达数年的谈判。俄罗斯企业因生存压力接受中国订单,但通过技术保留策略试图延缓中国自研进程。俄罗斯情报评估认为,中国自研同类发动机至少需15年,技术转让可获取经济利益并保持技术优势。

1999年4月,中俄签署协议,俄罗斯授权西安航空发动机公司(430厂)建立AL-31F大修线,提供检测设备、工艺文件及专家指导,总价值约20亿美元。但高压涡轮、燃烧室等核心部件仍需返俄维修,中国仅能处理外围模块。

协议短期内缓解了俄罗斯经济压力,礼炮设计局通过中国订单重启生产线并赚取外汇。但长远来看,中国通过市场换时间逐步掌握航空发动机技术,为国产WS-10发动机的研发奠定了基础。

引进苏-27和苏-30战机本为填补空军短板,却意外成为中国自研发动机的起点。俄罗斯误判中国依赖程度,最终导致技术议价权流失,格局发生根本性转变。

协议签署后,西安430厂迅速行动。2000年起,首批AL-31F发动机运抵厂区,俄罗斯专家携带设备及文档指导维修。初期仅能处理风扇叶片、低压涡轮等外围部件,核心件仍需返俄维修并支付额外费用。

俄罗斯通过技术保留控制外流,但中国工程师借维修线积累海量数据。2005年补充协议允许中国本土生产部分零部件,如低压叶片和轴承。430厂扩展生产线并引进单晶合金工艺,2007年2月完成首台自主大修发动机,参数达标,标志着中国从依赖维修转向掌握部分核心技术。

俄罗斯认为AL-31F已是老技术,其新一代AL-41F发动机已于2004年测试,转让阉割版风险较低。克里姆林宫批准协议后,累计经济收益超40亿美元,帮助礼炮设计局渡过危机。

中国技术吸收速度超预期,430厂通过逆向工程掌握精密加工、热处理及动态平衡技术。2010年突破涡轮叶片自主修复,DD-6单晶合金工艺成熟;2012年等离子涂层线投产,替代进口热障材料。

WS-10发动机项目受益匪浅。该项目1987年立项,2002年样机试车,2005年A型定型,推力达13.5吨。2010年后,WS-10开始装备歼-11B战机,逐步替代AL-31F。中国AL-31F保有量峰值约1200台,但2015年起采购量从年均120台骤降至20台,国产化率超95%。

430厂不仅承担维修任务,还开始生产零部件,技术积累直接反哺WS-10系列。俄罗斯试图通过提供不全文档延缓进程,但中国团队通过多渠道比对填补空白。2015年WS-10B改进型上线,涡轮效率提升,推重比达7.5。俄罗斯情报虽准确预测中国15年内自研成功,但实际进程更快。

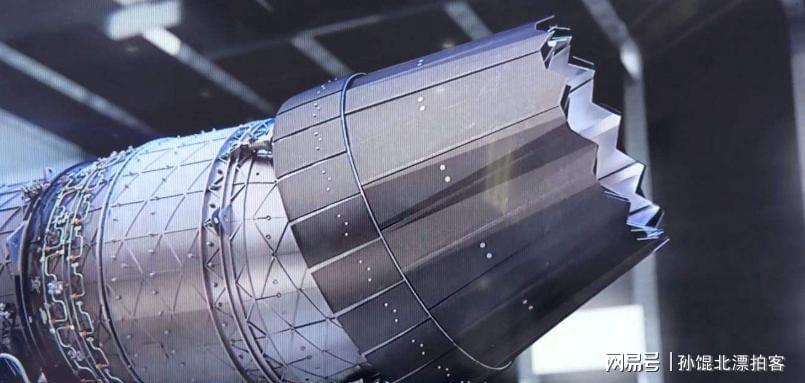

克里姆林宫试图保持两代技术差距,转让AL-31F时AL-41F已进入测试阶段。但中国吸收能力强,WS-10借鉴其设计理念并应用于歼-16战机。俄罗斯拒绝转让AL-41F和117S发动机大修权,2015年谈判破裂,但此时中国空军已转向国产发动机。

西安430厂从维修起步,逐步掌握全链条技术,推动中国航空工业跨越式发展。俄罗斯企业调整策略转向印度、越南等新市场,但丢失中国市场后议价权显著削弱。这段技术攻关历程,彰显了中国航空工业的扎实进步。

截至2024年,WS-10系列产量超1500台,英国《飞行国际》报告显示中国发动机独立格局已稳固。2016年中国空军停购AL-31F,2017年歼-20换装WS-10C发动机,巡航性能显著提升,宣告进口发动机时代终结。

AL-31F保有量从2015年1200台降至2023年不足400台。俄罗斯通过交易赚取大量外汇,帮助礼炮设计局渡过90年代危机,但意外培养了强劲对手。中国采购量锐减导致俄罗斯出口订单下滑,2023年对华出口占比不足10%。克里姆林宫高层承认,技术转让未阻挡中国进步,反而加速了其自研进程。

交易短期利好俄罗斯经济,外汇收入和生产线复苏显著。但长远来看,中国航空动力格局发生根本性转变,从依赖进口到实现自给。俄罗斯试图通过向印度转让AL-41F技术联盟,但西安430厂已启动新一代项目,陶瓷基叶片耐温达1900℃,为中国WS-15发动机铺路。

2024年报告指出,中国发动机产量大幅增长,俄罗斯技术杠杆效应消失。克里姆林宫决策偏差导致经济受益但丧失市场控制权,中国空军实力增强,巡逻演习常态化。

俄罗斯虽积极寻找新买家,但中国发动机出口潜力巨大,如WS-13已向巴基斯坦供应。这场技术博弈中,中国实现逆袭,俄罗斯则感叹战略失算。简言之,俄罗斯试图用落后技术换取现金,却意外成为中国自强的催化剂,克里姆林宫的后悔已无法改变中国航空工业崛起的现实。

俄罗斯向中国出口苏-27、苏-30战机总数超200架,AL-31F发动机进口量达269台,用于歼-15和歼-10A等机型。但如今国产发动机已覆盖70%需求,礼炮设计局虽参与AL-31F全流程,却无法阻止中国创新突破。

WS-10发动机从1980年代末艰难起步,到2010年代批量服役,过程曲折但成果显著。俄罗斯经济困境促成技术转让协议,中国战略需求与技术转移碰撞出火花。西安430厂的努力直接推动中国从进口依赖走向自给自足,俄罗斯高层反思这笔买卖短期获利但长远丧失市场。

中国发动机领域已成为俄罗斯强劲对手,俄罗斯对华采购量锐减。2017年后,歼-20双发WS-10C发动机首飞成功,中国空军实力跃升。俄罗斯虽调整策略,但中国已领先一步。这段历史逻辑清晰:依赖时受制于人,攻关后破除枷锁,自研后令俄方悔恨。简言之,中国人以实干精神实现航空强国梦,俄罗斯的算盘最终落空。